13. Juni 2021

700 Jahre Seuchen

Auf Pandemien folgen Umwälzungen in der Arbeitswelt – und zwar nicht erst seit Corona.

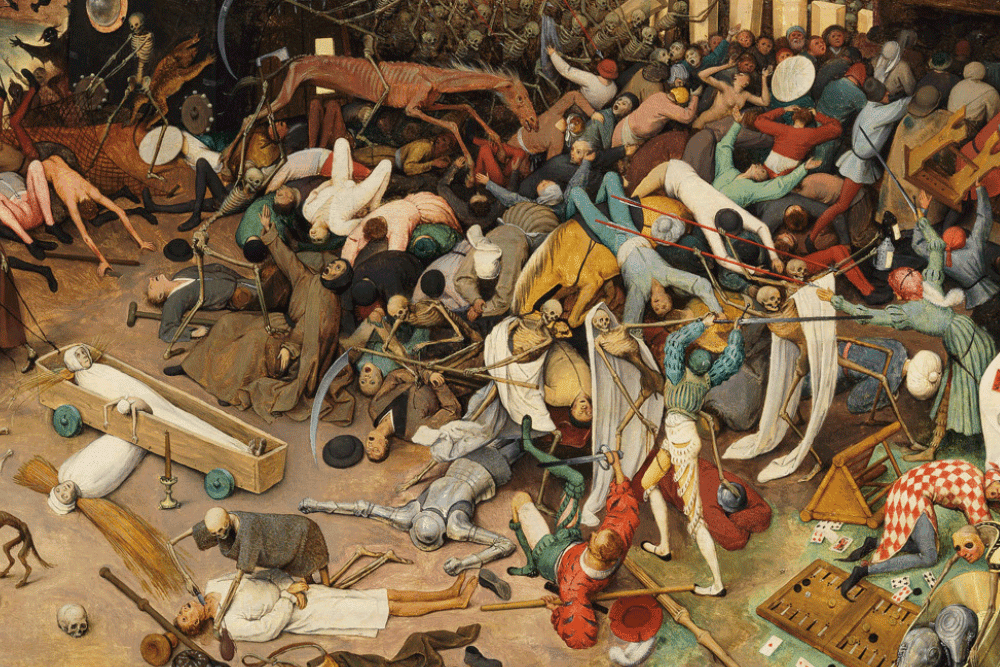

Triumpf des Todes, Pieter Bruegel der Ältere

Wenn wir uns die vier Reiter der Apokalypse vorstellen, denken wir an Krieg, Hungersnot, Pest und Tod, die mit vereinten Kräften die Menschen malträtieren. Aber die aktuelle Pandemie hat gezeigt, dass sich zu dieser bösartigen Truppe noch ein fünfter Reiter gesellt: die Arbeit. Überall von Singapur bis Paris wurden die Communities prekärer, schlecht bezahlter Arbeiterinnen und Arbeiter besonders hart von Covid-19 getroffen. Unsichere Arbeitsbedingungen und die Zunahme von Gelegenheitsjobs haben die Verbreitung des Virus auf der ganzen Welt begünstigt.

Die verwobene Dynamik von Pandemien, Arbeitsregimen und Klassenkämpfen erscheint uns wie eine Entwicklung der jüngsten Zeit, reicht in Wahrheit aber sieben Jahrhunderte zurück. Diese Geschichte hat sich in drei großen Zyklen abgespielt: Im 14. Jahrhundert trieb der Schwarze Tod einen Pfahl durchs Herz des europäischen Feudalismus; die europäische Invasion der Amerikas und die Seuchen, die sie mit sich brachte, trugen zur Entstehung des Kapitalismus bei; und in den letzten zwei Jahrhunderten brach eine Reihe globaler Pandemien aus, deren Frequenz sich mit der Abholzung der Wälder und der Expansion des Industriekapitalismus erhöht hat. In jeder Phase dieser 700 Jahre überspannenden Saga hatte der Umgang der Arbeitenden und der Herrschenden mit den Pandemien erheblichen Einfluss auf den Ausgang von Klassenkämpfen. Die aktuelle Krise wird keine Ausnahme dieser Regel sein.

Der Schwarze Tod und das Ende des Feudalismus

Zwischen 1347 und 1352 wütete die Beulenpest in Europa und schickte dabei das bereits knarrende Feudalsystem in seinen letzten Todeskampf. Mindestens ein Drittel – und in manchen Gegenden sogar bis zu zwei Drittel – der Menschen ließen dabei ihr Leben. Das lässt sich teilweise auf den ohnehin schon schlechten Gesundheitszustand der europäischen Bevölkerung zurückführen. Im Spätfeudalismus führte das Zusammenwirken von zermürbender landwirtschaftlicher Arbeit, Hungersnöten und Kriegen zwischen Feudalherren zu einem hohen Grad an Unterernährung in der Bauernschaft, was sie für die Pest besonders anfällig machte. Der unbesungene Reiter der Arbeit war stets zur Stelle, um seinen berühmteren Komplizen Hunger, Krieg und Pest zur Seite zu stehen.

Der darauffolgende demografische Kollaps hatte unerwartete Folgen. Da es plötzlich an Arbeitskräften mangelte und Land im Überfluss vorhanden war, war die Bauernschaft in vielen Regionen nun besser in der Lage, es mit der Macht der Feudalherren aufzunehmen. Sie organisierten sich kollektiv, um sich von feudalen Verpflichtungen zu befreien, führten Pachtstreiks durch, flüchteten auf unbesetztes Land und leiteten damit das »Goldene Zeitalter des europäischen Proletariats« ein, wie es die Sozialtheoretikerin Silvia Federici und andere zuvor bezeichnet haben.

Diese Zeit sollte nicht idealisiert werden. Doch die uns verfügbaren Quellen deuten tatsächlich darauf hin, dass im Laufe der nächsten hundert Jahre sowohl ländliche als auch städtische Arbeiterinnen und Arbeiter höhere Löhne, billigere Lebensmittel und mehr freie Tage für Feste und Feiern erkämpfen konnten. Auch die Kluft zwischen den Löhnen von Männern und Frauen nahm in dieser Zeit deutlich ab. Im Falle des Schwarzen Todes waren es die Arbeitenden, nicht die Feudalherren, die die gesellschaftliche Krise am besten für sich nutzen konnten.

Anschließend versuchten die herrschenden Klassen, ihre Macht über die Arbeiterschaft zurückzugewinnen. Der Ausgang dieser Konflikte wurde nicht allein durch die Demografie bestimmt, sondern auch durch das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen, wie es in den jeweiligen Regionen Europas vorherrschte. In England führten die Herrschenden im Jahr 1349, auf dem Höhepunkt der Beulenpest, die »Ordinance of Labourers« ein: Diese Verordnung bestimmte, dass die Löhne nicht höher liegen dürften als vor der Pest und dass alle Personen unter sechzig Jahren, die die Arbeit verweigerten, ins Gefängnis geworfen werden sollten. Einem Boris Johnson dürfte bei diesem Gedanken ganz warm ums Herz werden.

Doch die Maßnahmen scheiterten an den Aufständen der Bauernschaft. Den Herrschenden gelang es erst viel später – unter anderem durch die Einhegung von Gemeindeland –, die Kleinbauern wieder ihrer Unabhängigkeit zu berauben. Im Mittelmeerraum dezimierte der Schwarze Tod die Bevölkerungen von Zypern, Kreta und anderen zuckeranbauenden Inseln. Um den Bedarf an Arbeitskräften zu gewährleisten, schickten italienische Plantagenbesitzer daraufhin Versklavte auf die Felder. Die Portugiesen und Spanier würden dieses brutale Experiment auf dem amerikanischen Kontinent fortsetzen – begleitet von einem neuen Zyklus von Seuchen.

Die Krankheiten der Konquistadoren und die Entstehung des Kapitalismus

In ihrem Kampf um die Kontrolle über die Arbeit war die Invasion der Amerikas ein Glücksfall für die herrschenden Klassen Europas. Im Zuge der spanischen und portugiesischen Eroberungen wurde die indigene Bevölkerung von zahlreichen Krankheiten befallen, darunter Pocken, Masern, Grippe und Ruhr. Wie groß die Bevölkerung der Amerikas im Jahr 1492 genau war, ist umstritten, doch die meisten aktuellen Schätzungen gehen von einer Sterblichkeitsrate von über 90 Prozent zwischen 1492 und 1650 aus, was eine Gesamtzahl von 50 bis 90 Millionen Toten bedeutet. Dieser katastrophale Verlust von Menschenleben wurde durch die Einführung europäischer Arbeitsregime im Zuckeranbau und Silberabbau noch verschärft. Einmal mehr stand der fünfte Reiter, die Arbeit, seinem Komplizen, der Pest, zur Seite.

»Was wir von der Arbeit mitbringen, ist Müdigkeit; was wir mitbringen, ist Krankheit. Von unseren Leuten sterben viele unterwegs, andere nach der Ankunft, wieder andere bleiben ewig krank.«

Diese Bevölkerungsimplosion schuf für die Konquistadoren das gleiche Problem, mit dem sich die Feudalherren Europas nach dem Schwarzen Tod konfrontiert sahen: eine geschrumpfte Arbeiterschaft, die sich auf verschiedenste Weise gegen die ihr auferlegten Anforderungen wehrte. Im Atlantischen Regenwald verbündeten sich Anführer der Guaraní mit jesuitischen Missionaren, um ihren Konflikt mit den spanischen Kolonisatoren öffentlich zu machen. Sie klagten explizit an, wie die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft die Verbreitung von Krankheiten in ihren Gemeinden begünstigte: »Die Karai (Spanier) bezahlen uns nicht für unsere Erschöpfung. Was wir von der Arbeit mitbringen, ist Müdigkeit; was wir mitbringen, ist Krankheit. Von unseren Leuten sterben viele unterwegs, andere nach der Ankunft, wieder andere bleiben ewig krank.«

Aber die Missionare waren mitunter ebenso große Ausbeuter wie die Konquistadoren, und so gingen viele indigene Gemeinschaften im Atlantischen Regenwald, am Amazonas und anderswo in Isolation, anstatt in Verhandlungen zu treten. Sie zogen sich aus den kolonisierten Gebieten zurück und begrenzten ihren Kontakt mit den Invasoren auf ein Minimum. Genauso wie uns heute die Pandemie bei der Verteidigung unserer Arbeitsrechte beeinträchtigt, blieben damals auch den indigenen Gemeinschaften nur wenige Optionen: Während die einen versuchten, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln, weigerten sich die anderen, überhaupt zu arbeiten.

Die Pandemien in den Amerikas trugen auch zur Entstehung des transatlantischen Sklavenhandels bei. Da die europäischen Mächte ihre indigenen Arbeitskräfte nur schwer unter Kontrolle halten konnten, begannen sie bald, junge Menschen von den Küsten Afrikas zu entführen. Die Gewinne aus der Sklavenarbeit in Goldminen sowie auf Zucker- und Baumwollplantagen flossen dann zurück nach Europa und halfen dort der industriellen Revolution auf die Sprünge.

Es wird zwar noch immer debattiert, wie, wann und wo der Kapitalismus begann, zwei häufig genannte Faktoren sind jedoch die Etablierung des Systems der Plantagensklaverei in den Amerikas und die Entstehung einer vom Markt abhängigen Arbeiterklasse in England, die unter anderem durch die Einhegung von Ländereien gezwungen war, in den Städten nach Arbeit zu suchen. Beide neuen Arbeitsregime entwickelten sich nicht zuletzt durch die Versuche der herrschenden Klasse, die im Zuge von Pandemien widerständig gewordenen Arbeiterinnen und Arbeiter wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.

Um das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu verschieben, mussten die Herrschenden neue, inandergreifende Systeme der Unterdrückung schaffen: Die »verhüllte Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa« baute dabei direkt auf der »Sklaverei sans phrase in der neuen Welt« auf, wie Karl Marx es formulierte. Auch wenn das nur ein Aspekt einer komplexeren Geschichte ist, so zieht sich doch ein roter Faden von den Pandemien in Europa und den Amerikas über die jeweils nachfolgenden Klassenkämpfe bis hin zur Entstehung des Kapitalismus.

»Erfolgreiche biologische Kriegsführung hat nicht unwesentlich zur Unabhängigkeit Haitis im Jahr 1804 beigetragen.«

Aber der Kampf zwischen Kapital und Arbeit setzte sich fort. Selbst auf den Plantagen gelang es versklavten Arbeiterinnen und Arbeitern, Krankheiten als Waffen gegen ihre Unterdrücker einzusetzen. Der Sklavenhandel hatte auch neue, durch Mücken übertragene Krankheiten – etwa Malaria und Gelbfieber – in die Amerikas gebracht, die in den tropischen Zonen der Karibik und des Festlandes schnell endemisch wurden. Während der Sklavenaufstände auf Saint-Domingue nutzte auch der Revolutionsführer Toussaint Louverture sein Wissen über diese Krankheiten, um seine französischen und englischen Gegner in die Knie zu zwingen.

Denn im Gegensatz zu den eintreffenden europäischen Soldaten war die lokale, aufbegehrende Bevölkerung gegen diese Krankheiten immun. Das machten sich Louverture und die anderen Schwarzen Jakobiner zunutze, indem sie ihre Gegner während der Regenzeit in langwierige Guerillakämpfe verwickelten. Der Erfolg dieser biologischen Kriegsführung hat nicht unwesentlich zur Unabhängigkeit Haitis im Jahr 1804 beigetragen. Die Angst der Herrschenden vor weiteren Aufständen nach haitianischem Vorbild spielte dann bei der Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Doch leider war dies nur ein Teilsieg für die globale Arbeiterklasse. Denn zur gleichen Zeit setzten die europäischen Mächte zu einer neuen Welle der Kolonialisierung in Asien und Afrika an und lösten dabei neue Pandemien aus.

Regenwälder, Schweinefarmen und globale Pandemien

In den letzten zwei Jahrhunderten hat der fossile Kapitalismus die tropischen Regenwälder abgeholzt und zugleich die industrielle Landwirtschaft ausgebreitet – und damit die Büchse der Pandora der Krankheitserreger geöffnet. Internationale Handelsnetzwerke haben die Übertragung dieser Krankheiten zwischen ausgebeuteten und erschöpften Bevölkerungen auf dem ganzen Planeten befördert.

Dieser Prozess hat sich zwar seit dem Zweiten Weltkrieg beschleunigt, doch wie der Historiker und Soziologe Mike Davis dargelegt hat, lassen sich Präzedenzfälle für die gegenwärtige Krise schon in der Welle von Pandemien finden, die durch den Imperialismus des 19. Jahrhunderts in Asien und Afrika ausgelöst wurde. Beispielhaft ist dafür etwa die britische Invasion Indiens: Über die Marine- und Handelsnetze des British Empire verbreitete sich die Cholera nach 1817 rund um den Erdball. Nur so konnte eine Krankheit, die zuerst auf den Reisfeldern des Gangesdeltas ausbrach, zur Kulisse für Gabriel García Márquez’ Roman Liebe in Zeiten der Cholera werden, der an der Küste Kolumbiens spielt.

»Im 20. Jahrhundert war das Vordringen in die Regenwälder Zentralafrikas ein Hauptgrund für das Auftreten neuer Krankheiten, wobei HIV/AIDS das bisher verheerendste Beispiel dafür ist.«

Ähnliche Kräfte trieben die Ausbreitung einer neuen Welle der Beulenpest an, die von Yunnan in China ausging, wo die Qing-Dynastie mit dem Abbau von Kupfer begonnen hatte. In den dichten Bergregenwäldern der Provinz zirkulierte Yersinia Pestis – das Bakterium, das die Beulenpest verursacht – unter der lokalen Nagetierpopulation. Bis 1855 war die Krankheit auf die Minenarbeiter übergesprungen und gelangte dann entlang der Opiumhandelsrouten – die von den Briten eingerichtet worden waren, um den chinesischen Markt durch den Verkauf von Drogen zu erschließen – bis an die chinesische Küste und von dort aus in viele andere Länder. Die »dritte Pest« tötete mehr als 12 Millionen Menschen und wurde von der WHO bis in die 1960er Jahre als aktiv eingestuft.

Im 20. Jahrhundert war das Vordringen in die Regenwälder Zentralafrikas ein Hauptgrund für das Auftreten neuer Krankheiten, wobei HIV/AIDS das bisher verheerendste Beispiel dafür ist. Der Wettkampf der europäischen Kolonialmächte um Afrika leitete einen Ansturm auf die Elfenbein- und Kautschukgewinnung ein. Ferne Monarchen wie König Leopold von Belgien und der deutsche Kaiser Wilhelm II. zwangen lokale Arbeitskräfte, unbezahlt für sie und ihren Reichtum zu schuften, was Millionen von Menschen das Leben kostete.

Neuere Studien deuten darauf hin, dass sich durch den Verzehr von Buschfleisch – höchstwahrscheinlich im Kongo oder in Deutsch-Kamerun – das Simian Immunodeficiency Virus (SIV) von Schimpansen auf Menschen übertrug und dabei HIV-1 erzeugte. Es ist möglich, dass dieses Buschfleisch während Zwangsarbeitsexpeditionen verzehrt wurde und das Virus anschließend mit der Eisenbahn und der Fähre entlang der Elfenbein- und Kautschuk-Exportrouten reiste. In den 1920er Jahren sprang das Virus von Kinshasa in Belgisch-Kongo nach Haiti über, bevor es schließlich in den 1980er Jahren in den USA identifiziert wurde.

In den folgenden Jahrzehnten hat die anhaltende Ausweitung der Fischerei, des Bergbaus und anderer Wirtschaftszweige in Zentralafrika die Übertragung einer wachsenden Zahl von Krankheitserregern von Tieren auf Menschen begünstigt, darunter das Zika-, Chikungunya-, Ebola- und Marburg-Virus. Gleichzeitig hat die Massentierhaltung einen Nährboden für Influenzaviren geschaffen: Zwischen 1957 und 2010 löste die Interaktion zwischen Menschen, Schweinen und Vögeln eine Reihe von Grippeausbrüchen aus.

»In den 1920er Jahren sprang das Virus von Kinshasa in Belgisch-Kongo nach Haiti über, bevor es schließlich in den 1980er Jahren in den USA identifiziert wurde.«

Der genaue Ursprung der »Spanischen« Grippe von 1918/19 ist noch immer nicht eindeutig geklärt. Aber es ist möglich, dass auch sie von Tieren auf den Menschen übertragen wurde und sich dann in den Reihen der erschöpften jungen Männer verbreitete, die die militärische Drecksarbeit für die Herrschenden Europas ausführten, bevor sie dann an den von der britischen Besatzung zermürbten Bevölkerungen Indiens und Irans ein noch verheerenderes Unheil anrichtete. Wie immer spielten neben Pest, Krieg und Hungersnot auch brutale Arbeitsregime eine Rolle. Es ist kein Zufall, dass zu dieser Zeit allerorts Streiks und Proteste durchgeführt wurden: von antikolonialen Aktivisten in Amritsar, von Anarchisten in Buenos Aires und von Schneiderinnen in New York.

Ein gemeinsamer Kampf um Arbeit und Gesundheit

Die Ursprünge von Covid-19 sind ebenfalls ungewiss, aber einer häufig genannten Hypothese zufolge hat sich das Virus von Fledermäusen über in Käfigen gehaltene Schuppentiere auf den Menschen übertragen. Wie der Historiker Andrew Liu angemerkt hat, ist der massenhafte Verzehr von Schuppentieren in China ein junges Phänomen – ein gastronomisches Spektakel, das inmitten eines Wirtschaftsbooms den Privilegierten zur Distinktion dient. Der fünfte Reiter der Apokalypse schürt den Wettbewerb am Arbeitsplatz, das Streben nach Status und den Zusammenbruch der Klassensolidarität, indem er den Besserverdienenden immer extravaganteren Luxus bietet. Wie die weltweit wachsende Nachfrage nach Rind- und Schweinefleisch ist auch der Konsum exotischer Wildtiere in China durch die frenetische Expansion der kapitalistischen Weltwirtschaft befeuert worden. Und ihr ungebremstes Vordringen in die Lebensräume von Tieren wird mit Sicherheit weitere Plagen über uns bringen.

Die Behauptung des australischen Premierministers Scott Morrison, die derzeitige Pandemie sei ein Ereignis, das nur einmal in hundert Jahren vorkomme, ist Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall: Die neuesten wissenschaftlichen Prognosen lauten, dass wir mit fünf oder sechs Epidemien im Jahr rechnen müssen, wenn die Abholzung im derzeitigen Tempo fortschreitet. Auch die internationalen Rohstofflieferketten tragen dazu bei: Die Schweine in China und Europa, von denen die nächste Grippepandemie ausgehen könnte, bekommen als Futter Sojabohnen von Plantagen, für die in Südamerika Savannen und Regenwälder vernichtet werden. Genau dort sind in den letzten siebzig Jahren wiederholt neue Krankheitserreger entstanden – etwa das Machupo-Virus, das von Nagetieren im Amazonasgebiet übertragen wird. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds würde wiederum die globale Erwärmung beschleunigen und zum weiteren Rückgang des arktischen Permafrostes führen, wo auftauende Kadaver von Rentieren schon heute seit langer Zeit schlummernde Erreger wie Milzbrand freisetzen.

»Wie die weltweit wachsende Nachfrage nach Rind- und Schweinefleisch ist auch der Konsum exotischer Wildtiere in China durch die frenetische Expansion der kapitalistischen Weltwirtschaft befeuert worden.«

Aber es gibt Maßnahmen, die wir ergreifen können, um dieses Alptraumszenario noch zu verhindern. Zum einen müssen wir die Trennung zwischen Kampagnen für Arbeitsplatzsicherheit, indigene Landrechte und Umweltschutz auflösen. Wir sollten die Artenvielfalt nicht nur deshalb verteidigen, weil wir Affen und Schuppentiere niedlich finden – wir sollten sie verteidigen, weil wir nicht wollen, dass uns Affen und Schuppentiere mit furchterregenden neuen Krankheiten infizieren. Dazu müssen Abholzung und illegaler Wildtierhandel stark beschränkt werden. Die Einrichtung und Erhaltung gut geschützter ökologischer Reservate und indigener Territorien könnte das erwirken.

Es liegt im gesundheitlichen Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Städten, die Kämpfe der Indigenen zu unterstützen, die in tropischen Regenwäldern und anderen artenreichen Regionen leben und sich dem weiteren Vordringen kommerzieller Holzfäller und Wilderer entgegenstellen. Das bedeutet auch, indigene Gruppen zu unterstützen, die sich noch immer gegen ihre Eingliederung in das kapitalistische System der Rohstoffextraktion wehren – die sich also weigern, für den fünften Reiter zu arbeiten. Die Corona-Streiks in städtischen Warenlagern und die indigenen Kampagnen gegen den Bergbau im Amazonasgebiet sind zwei Seiten desselben Kampfes um Arbeit und Gesundheit.

Ebenso können wir Solidarität aufbauen, indem wir anerkennen, dass die Pandemien und Klassenkämpfe der letzten 700 Jahre sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeiterinnen und Arbeiter betroffen haben, im Globalen Norden wie im Globalen Süden. Jede neue Seuche hat sich die Schwachstellen des jeweils herrschenden Arbeitsregimes zunutze gemacht – aber die daraus resultierenden Krisen schufen immer auch Möglichkeiten, diese Regime zu stürzen.

Wie die Journalistin Naomi Klein argumentiert hat, nutzen Regierungstechnokraten und Tech-Milliardäre die Pandemie, um einen »Screen New Deal« einzuleiten, der die Risse im gegenwärtigen System übertüncht, indem er Studierende und Angestellte dazu zwingt, zu Hause zu lernen und zu arbeiten – auf Abruf und unter permanenter Überwachung. Wenn der Reiter der Pest sie gerade nicht auf der Straße niedertrampelt, dann werden sie vom Reiter der Arbeit angegriffen, noch bevor sie überhaupt aus der Tür getreten sind.

Um sie zurückzudrängen und unsere eigenen Alternativen zu diesem Szenario zu finden, das einem zweitklassigen Cyberpunk-Roman entsprungen zu sein scheint, können wir auf vergangene Kämpfe auf mehreren Kontinenten zurückblicken. Wir können uns davon inspirieren lassen, wie mittelalterliche Bauern in England, Guaraní-Gemeinschaften in Paraguay, Revolutionäre in Haiti und Schneiderinnen in New York inmitten verheerender Seuchen sowohl für das Recht auf besser bezahlte Arbeit gekämpft haben als auch für das Recht, überhaupt nicht zu arbeiten.

Die anhaltende weltweite Streikwelle, bei der Menschen zum Schutz ihrer Gesundheit während der Pandemie die Arbeit verweigern, die Kampagnen der Indigenen in Brasilien für die Einrichtung von Kontrollpunkten in der Nähe ihrer Gemeinden, um ihre soziale Isolation aufrechtzuerhalten, und die vielerorts zu vernehmenden Forderungen, die Altenpflege in die öffentliche Hand zu geben, bilden eine moderne Fortsetzung dieser globalen Tradition. Wir dürfen diese Kämpfe vergangener Generationen nicht vergessen. Aus ihren Erfolgen können wir Kraft schöpfen, während wir zu unserem eigenen Kampf gegen die fünf Reiter der kapitalistischen Apokalypse antreten.