06. August 2021

Die nicht-reformistischen Reformen von André Gorz

In den 1960er Jahren entwickelte der radikale Theoretiker André Gorz ein originäres Konzept, das über die altbackene Debatte zwischen Reform und Revolution hinausging. Mit nicht-reformerischen Reformen können soziale Bewegungen unmittelbare Erfolge erzielen, die die Machtverhältnisse verschieben – und den Weg frei machen für radikalere Transformationen.

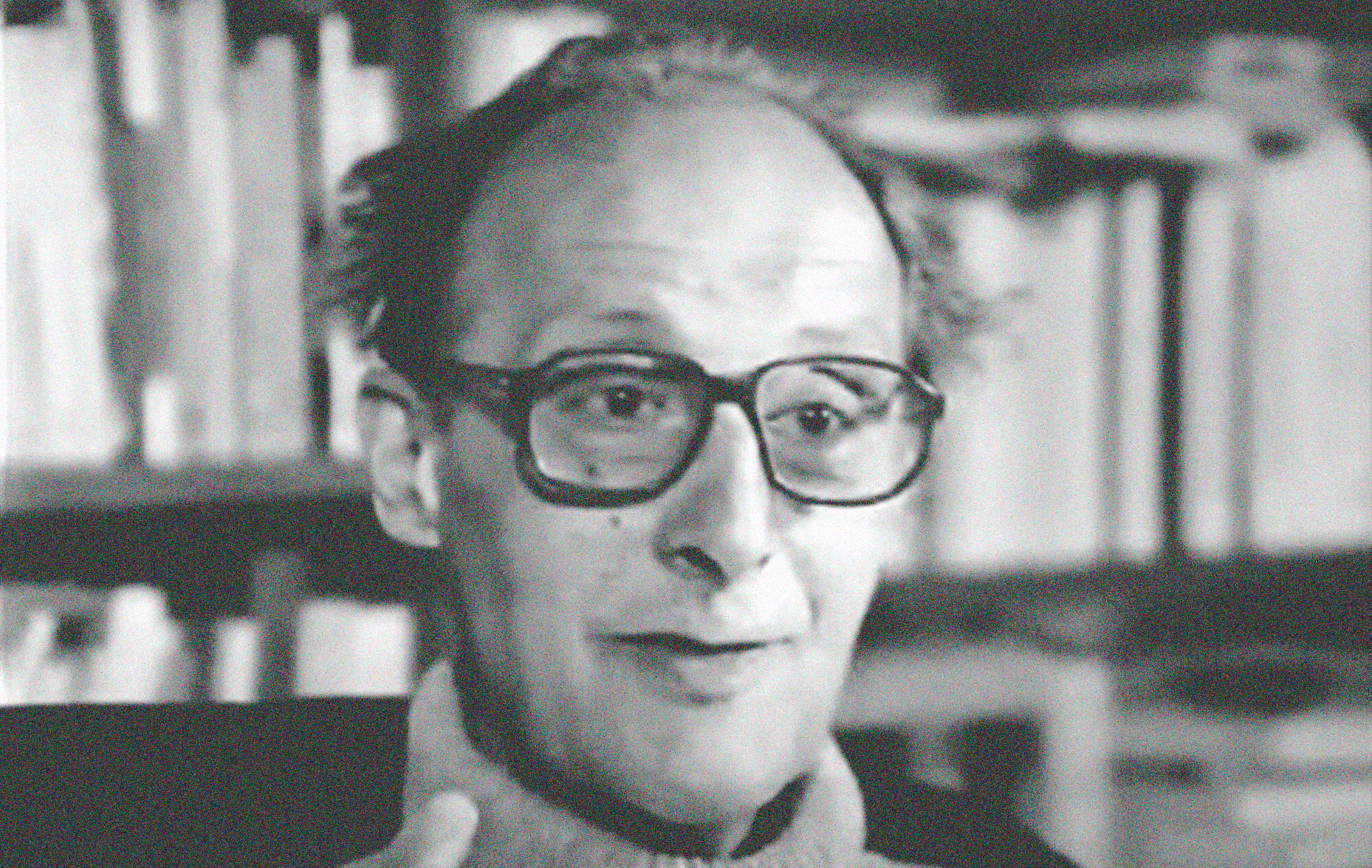

André Gorz im Jahr 1990 in einer Szene von Marian Handwerkers Dokumentarfilm.

Seit mehr als einem Jahrhundert diskutiert die radikale Linke darüber, ob ein Systemwandel durch Reform oder Revolution herbeigeführt werden soll. Insbesondere Sozialistinnen und Sozialisten waren (und sind) sich uneinig darüber, ob inkrementelle Veränderungen den Weg in eine neue Gesellschaft ebnen können oder ob ein scharfer Bruch mit der bestehenden politischen und wirtschaftlichen Ordnung erforderlich ist.

Zur Zeit der Bewegung der Neuen Linken in den 1960er Jahren entwarf der österreichisch-französische Theoretiker André Gorz ein Konzept, das diese Entgegenstellung überwinden sollte. Er vertrat die Position, dass soziale Bewegungen durch »nicht-reformistische Reformen« nicht nur unmittelbare Erfolge erzielen können, sondern auch die notwendige Macht aufbauen könnten, um revolutionäre Veränderungen möglich zu machen. Mit anderen Worten: Ein bestimmter Typus von Reformen könnte einen umfassenderen Wandel einleiten.

Verkalktes Denken

Gorz wurde 1923 als Gerhard Hirsch in Wien geboren, emigrierte in den späten 1940er Jahren nach Frankreich und war ein politisch engagierter Intellektueller. Als solcher setzte er sich besonders mit den Anliegen von Massenbewegungen auseinander und wurde zu einer provokanten und manchmal einflussreichen Stimme für mehrere Generationen der Arbeiterinnen-, der sozialistischen und der Umweltbewegung. Gorz war ein Freund von Jean-Paul Sartre und trat insbesondere in den 1950er Jahren als Vertreter des existentialistischen Marxismus auf. Letzterer war mit der berühmten Zeitschrift Les Temps Modernes assoziiert, deren Redaktionsausschuss Gorz angehörte. In den 1960er Jahren gründete er mit Le Nouvel Observateur eine eigene Zeitschrift und wurde von den Ideen des radikalen Pädagogen und Sozialkritikers Ivan Illich inspiriert.

Im weiteren Verlauf seines Lebens schrieb er bahnbrechende Werke zu ökologischer Politik. Sein letztes Buch, Brief an D., erschien in den 1980ern. Dieser ausgedehnte Liebesbrief an seine Frau, die seit fast sechszig Jahren an einer lähmenden neurologischen Störung litt, wurde ein unerwarteter publizistischer und kommerzieller Erfolg. Die beiden begingen schließlich 2007 gemeinsam Suizid, nachdem sie beschlossen hatten, nicht ohne einander leben zu wollen.

Die Idee der nicht-reformistischen Reformen entwickelte Gorz in einem seiner ersten Bücher, Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus, das 1964 auf Französisch und 1967 auf Deutsch erschien, sowie in Aufsätzen aus derselben Zeit. Mit den nicht-reformistischen Reformen entwarf er für soziale Bewegung einen Weg in die Zukunft. Einerseits ging er damit in Konfrontation zu den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die der Auffassung waren, die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus ließe sich durch parlamentarische Kompromisse abmildern. Andererseits kritisierte er auch Radikale, die ständig eine Revolution prophezeiten, die nicht in Sicht war.

»Mindestens dreißig Jahre lang«, schreibt Gorz, »hat die kommunistische Bewegung einen prophetischen Glauben an die Katastrophe verbreitet und den zwangsläufigen Zusammenbruch des Kapitalismus vorausgesagt. In den kapitalistischen Ländern bestand ihre Politik in ›dem revolutionären Warten auf die Krise‹. Man dachte, dass die inneren Widersprüche des Kapitalismus immer schärfer, dass die Lage der arbeitenden Klasse immer schlechter würde. Die revolutionäre Erhebung galt als eine Frage der Zeit.«

Diese Prophezeiungen erfüllten sich nicht – oder zumindest nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Stattdessen erfreute sich die kapitalistische Welt in den 1960er Jahren eines robusten Wirtschaftswachstums. Der Kapitalismus konnte sich nicht von seinen »Krisen und Irrationalitäten heilen«, so Gorz, aber er hatte gelernt »zu verhindern, dass sie sich explosionsartig zuspitzen«.

An anderer Stelle bemerkt er mit Blick auf die Vergangenheit, als die Armut noch deutlich größer war: »Die Proletarier und armen Bauern mussten nicht wissen, wie die neue Gesellschaft aussehen sollte, um sich gegen die herrschende Ordnung aufzulehnen: das Schlimmste war die Gegenwart; sie hatten nichts zu verlieren. Aber heute ist in den reicheren Ländern nicht mehr so sicher, was das Schlimmste ist.«

Gorz räumt ein, dass es nach wie vor Armut und Elend gebe, aber nur bei einem Bruchteil der Bevölkerung – vielleicht einem Fünftel. Diejenigen, die am meisten litten, gehörten nicht mehr einem homogenen Industrieproletariat an, das bereit war, sich zu einer vereinten Kraft zusammenzuschließen. Die Hauptleidtragenden waren vielfältig und zersplittert. Es waren Menschen, die mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert waren, wie etwa Arbeitslose, Kleinbauern und ältere Menschen.

»Kleine Siege sollen die Macht der Bewegungen vergrößern und ihnen eine bessere Ausgangsposition für die Zukunft verschaffen.«

Dieser Wandel, so Gorz, zwingt auch die sozialen Bewegungen dazu, eine neue Strategie zu verfolgen – und zwar eine, die sich auf konkrete Verbesserungen konzentriert, die einen Übergang zur Revolution legen können. »Es genügt nicht mehr, vom Sozialismus zu sprechen, als verstehe sich von selbst, dass er notwendig ist«, argumentierte er. »Diese Notwendigkeit wird nicht mehr anerkannt. Heute muss die sozialistische Bewegung genau sagen, was der Sozialismus bringen, welche Probleme er allein lösen kann und wie er sie lösen kann. Mehr denn je ist es notwendig, zugleich eine positive, umfassende Alternative zu formulieren und die ›vermittelnden Ziele‹ (d.h. jene Vermittlungen) zu bestimmen, die heute schon den Sinn und den Inhalt dieser umfassenden Alternative greifbar machen sollen.«

Nach dieser Strategie soll der Wandel »durch langfristiges und bewusstes Handeln erfolgen, beginnend mit der schrittweisen Umsetzung eines kohärenten Reformprogramms.« Die Kämpfe für diese Reformen dienen dabei als »Kraftproben«. Kleine Siege sollen die Macht der Bewegungen vergrößern und ihnen eine bessere Ausgangsposition für die Zukunft verschaffen. Gorz fasste das folgendermaßen zusammen: »Auf diese Weise wird der Kampf voranschreiten … Jede Schlacht verbessert die eigene Machtposition, die Werkzeuge, mit denen wir kämpfen, und auch die Gründe, die die Arbeitenden haben, um die Angriffe der konservativen Kräfte abzuwehren.«

Die Möglichkeit – oder sogar die Notwendigkeit – einer späteren Konfrontation zwischen den Arbeitenden und dem Kapital schloss er dabei nicht aus. Aber er kritisierte die Linken in Frankreich, die sich weigerten, für sofortige Verbesserungen zu kämpfen, weil sie glaubten, dies würde die Bereitschaft zur Revolution unter den Arbeitenden schwächen. Er schrieb: »Viele Anführer … fürchten, dass sichtbare Verbesserungen der Lage der Arbeiter oder Teilerfolge im Rahmen des herrschenden Systems den Kapitalismus festigen, indem sie ihn erträglicher machen.«

Dieser Position widersprach Gorz vehement: »Diese Befürchtungen sind … Ausdruck eines verkalkten Denkens. Sie zeigen, dass es an strategischen Überlegungen und theoretischer Arbeit fehlt. Unter dem Vorwand, Teilerfolge im Rahmen des Kapitalismus würden unweigerlich diesem selbst zugutekommen, wurde eine Chinesische Mauer zwischen den Tageskämpfen und den ›sozialistischen Lösungen‹ der Zukunft errichtet. Die Verbindung zwischen beiden ist abgerissen … die europäische Arbeiterbewegung [verhält sich, als halte sie] die Frage der Macht für beantwortet: ›Wenn wir die Macht haben …‹ Aber das Problem besteht ja gerade darin, die Macht zu erobern, und das heißt vor allem, mit dem ernsthaften Willen auch die richtigen Mittel zu verbinden.«

Die Struktur angehen

Was macht also eine »nicht-reformistische« oder »strukturelle« Reform aus?

Gorz definiert diese Reformen als Veränderungen, die nicht darauf zugeschnitten sind, sich an das bestehende System anzupassen. Er schreibt dazu: »Eine Reform ist … nicht unbedingt reformistisch, wenn sie ihre Forderungen nicht danach richten, was in einem gegebenen System und in einer vorhandenen Ordnung möglich ist, sondern nach dem, was möglich gemacht werden muss, um menschliche Bedürfnisse und Ansprüche zu erfüllen…[N]ichtreformistische, antikapitalistische Reformen … richte[n] sich nicht nach dem, was sein kann, sondern nach dem, was sein soll.«

Gorz bleibt in dieser Hinsicht etwas zweideutig. In seinem Werk finden sich keine genauen Maßstäbe, die erklären, wodurch sich eine Forderung auszeichnet, die dieser Definition entspricht. Dennoch lassen sich einige zentrale Themen erkennen.

Nach Gorz’ Auffassung sollte eine einzelne Forderung nur als Schritt in Richtung eines größeren Ziels gesehen werden. Reformen, schreibt er, »müssen als Mittel, nicht als Zweck, als dynamische Phasen in einem Prozess des Kampfes, nicht als Ruhephasen verstanden werden«. Sie dienen dazu, »die Menschen zu erziehen und zu vereinen«, indem sie »eine neue Richtung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung« einschlagen. Jede Reform muss mit einer umfassenderen Vision des Wandels verbunden sein.

In Gorz’ Worten können die »Teilkämpfe der Arbeitnehmer für den Arbeitsplatz, die Löhne, die Entfaltung der menschlichen und die Auswertung der natürlichen Ressourcen, die Selbstbestimmung der Arbeitsbedingungen und die gesellschaftliche Befriedigung der durch die industrielle Zivilisation geschaffenen gesellschaftlichen Bedürfnisse … nur sinnvoll sein, wenn ihnen … ein gesellschaftliches Alternativmodell vorgeschlagen wird, das ihnen eine umfassende Perspektive eröffnet«. Nicht-reformistische Reformen sollen den Weg zu dieser Alternative ebnen. Ein sozialistisches Programm, so bemerkt er, sollte »weder Kompromisse noch Teilsiege aus[schließen], vorausgesetzt, dass sie die richtige Richtung haben und dass diese Richtung klar ist«.

In der Praxis würden sich Sozialistinnen oft mit gemäßigten Sozialdemokraten und liberalen Reformern verbünden. Diese würden kurzfristige Reformen jedoch als Selbstzweck betrachten, sodass es umso wichtiger sei, dass sich die Radikalen über ihre weitreichenden Ziele im Klaren sind. »Dass sozialdemokratische und sozialistische Kräfte sich über die Notwendigkeit bestimmter Reformen einig sein mögen, darf niemals den grundlegenden Unterschied zwischen ihren jeweiligen Zielen und Perspektiven verwischen«, konstatiert Gorz. »Eine sozialistische Reformstrategie darf diesen grundlegenden Unterschied nicht verschleiern ... Im Gegenteil, er muss ins Zentrum der politischen Debatte gestellt werden.«

Darüber hinaus hält Gorz die Art und Weise, wie eine Forderung zustande kommt, für genauso wichtig wie die Forderung selbst. Forderungen müssten eine »lebendige Kritik« der bestehenden sozialen Beziehungen sein, nicht nur inhaltlich, »sondern auch in der Art und Weise, wie sie verfolgt werden«. So sei beispielsweise eine Lohnerhöhung um 1 Dollar pro Stunde, die durch einen Streik hart erkämpft wurde, nicht mit einer willkürlich von einem Arbeitgeber oder einer Regierungsvertreterin verhängten Erhöhung vergleichbar. Er schreibt: »Jegliche Reform – einschließlich der Kontrolle durch die Arbeitenden – kann ihrer revolutionären Bedeutung beraubt und vom Kapitalismus absorbiert werden, wenn sie lediglich durch Regierungsbeschluss eingeführt und durch bürokratische Maßnahmen verwaltet wird, d.h. auf eine ›Angelegenheit‹ reduziert wird.«

Nicht-reformistische Reformen, erklärt die Wissenschaftlerin Amna Akbar in ihrer aufschlussreichen Auslegung, »zielen nicht darauf ab, eine Antwort auf ein politisches Problem zu finden: Es geht in erster Linie darum, dass die Menschen Macht über ihre eigenen Lebensbedingungen ausüben«. Gorz bezeichnet das als »ein Experiment zur Erprobung ihrer eigenen Befreiung«.

Kritikerinnen und Kritiker dieser Idee haben angemerkt, dass die Frage, wie ein Reformkampf geführt wird, so zentral ist, dass die Fokussierung auf den Inhalt einer inkrementellen Forderungen am Thema vorbeiführt. Sie argumentieren, dass eine Reform zwar einen mehr oder minder großen Nutzen haben kann, dass aber die Vorstellung der Reform als einer »Wunderwaffe« mit einem inhärent radikalen Potenzial ein Irrglaube ist: Eine Reform selbst kann nicht transformativ sein, nur der Kampf dafür.

»Für Gorz besteht die Quintessenz nicht-reformistischer Reformen darin, dass sie die Kontrolle der Arbeitenden über die Produktion in einem bestimmten Betrieb oder einer Branche erhöht.«

Die Befürworterinnen und Befürworter von Gorz’ Konzept verweisen dagegen auf eine dritte Bedingung struktureller Reformen: Nicht-reformistische Reformen sind Veränderungen, die, sobald sie umgesetzt sind, die Macht zugunsten der Bevölkerung verschieben. Nach Gorz setzen diese Reformen »eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses voraus. Sie setzen voraus, dass die Arbeitnehmer ausreichende Machtpositionen erringen oder ihre Macht zeigen … die stark genug sein [muss], um innerhalb des bestehenden Systems neue Perspektiven aufzutun, sie lebendig zu erhalten und zu erweitern. Sie sollen Breschen im Kapitalismus sein, die ihn in seinen Grundfesten erschüttern.«

Für Gorz besteht die Quintessenz nicht-reformistischer Reformen darin, dass sie die Kontrolle der Arbeitenden über die Produktion in einem bestimmten Betrieb oder einer Branche erhöht. Als Beispiel für Reformen, die die Machtverhältnisse verändern würden, verweisen einige heute etwa auf Veränderung des Arbeitsrechts – einschließlich der Aufhebung des gewerkschaftsfeindlichen Taft-Hartley-Gesetzes von 1947. Andere sehen etwa in einer universellen Gesundheitsversorgung eine strukturelle Veränderung, weil sie einen wichtigen Wirtschaftszweig dekommodifiziert.

»Medicare for All schafft nicht nur eine dringend benötigte und verdiente Entlastung für die arbeitende Bevölkerung«, schreibt die Journalistin Meagan Day. »Es stärkt auch unsere Fähigkeit, uns bewusst gegen die herrschende Klasse zu wehren. Wenn die Gewerkschaften nicht mehr großen Opfer bringen müssten, um Gesundheitsleistungen zu schützen, wofür könnten sie dann kämpfen? Wenn Arbeitende nicht befürchten müssten, ihre Krankenversicherung zu verlieren, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wie viel mutiger könnten sie sich dann gegenüber ihren Chefetagen behaupten? Wie viel weniger Macht hätten die Mächtigen in Wirtschaft und Politik über die Arbeitenden, wenn die Krankenversicherung unabhängig von der Beschäftigung bestünde?«

Bei all diesen Beispielen geht es nicht nur um einen kurzfristigen materiellen Gewinn, sondern auch um die Fähigkeit, in Zukunft größere Erfolge zu erringen. Für Gorz zielen nicht-reformistische Reformen darauf ab, die bestehende Ordnung zu untergraben. »Strukturreformen sind also nicht so aufzufassen, als ob sie vom bürgerlichen Staat infolge eines mit ihm ausgehandelten Kompromisses, der seine Macht intakt lässt, durchgesetzt würden. Es geht vielmehr darum, sie als Bruchstellen aufzufassen, die dem System an seinen Angelpunkten … zugefügt werden.«

Eine Strategie der nicht-reformistischen Reformen »zielt darauf ab, durch Teilsiege das Gleichgewicht des Systems zu erschüttern, seine Widersprüche zuzuspitzen, seine Krise zu vertiefen und durch eine Abfolge von Angriffen und Gegenangriffen den Klassenkampf auf eine immer höhere Ebene und Intensität zu heben.«

Die Kunst des radikalen Kompromisses

Um nicht-reformistische Reformen in die Praxis umzusetzen, muss zwischen zwei Gefahren abgewogen werden: Erstens können Kompromisse für soziale Bewegungen voller Fallstricke sein. Zweitens bringt auch die Weigerung, über kurzfristige Reformen zu verhandeln, eigene Probleme mit sich und führt letztlich in eine Sackgasse. Wer Strukturreformen erkämpft, bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen diesen Szenarien.

Radikale warnen soziale Bewegungen häufig davor, durch Kompromisse vom System kooptiert zu werden und es so zu legitimieren. Diese Warnungen sind zwar manchmal übertrieben, aber keineswegs unbegründet. Die langjährige Geschichte der sozialen Bewegungen zeigt, dass reformistische Kompromisse, selbst, wenn sie echte Vorteile bedeuten, ihren Preis haben: Begeisterte Unterstützende werden oft demobilisiert, wenn ein inkrementeller Fortschritt erzielt wird. Manchmal lassen sie sich danach nie wieder aktivieren.

Erfolge, die in Zusammenarbeit mit gewählten Vertretern erzielt werden – und die sie sich aneignen, indem sie in die Kameras lächelnd Bänder zerschneiden oder Gesetzesentwürfe unterzeichnen – bestärken den Mainstream in der Annahme, dass die Mächtigen den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Wenn Bewegungen »eingeladen« werden, um bei der Durchführung oder Anwendung von Reformen zu helfen, können sie wertvolle Köpfe aus der Bewegung an den bürokratischen Betrieb des Systems verlieren.

Dadurch wird ihre Fähigkeit geschwächt, größeren Druck von außen zu erzeugen. Nach und nach entstehen Funktionärsebenen, und radikale Organizerinnen werden zu bequemen Funktionärinnen. Kurz: Bewegungen gehen zum Sterben nach Washington D.C. – oder eben nach Berlin.

Eine Stärke der Analyse von Gorz liegt darin, dass er diese Herausforderungen nicht ausblendet, sondern darauf besteht, dass sie sich ihnen stellen. Das System, so seine Argumentation, verfügt über eine gewaltige Macht, um Reformen zu schwächen und zu kooptieren und ihr revolutionäres Potenzial mindern. »Es gibt keine antikapitalistischen Institutionen oder Errungenschaften, die nicht auf lange Sicht abgebaut, denaturiert, absorbiert und ganz oder teilweise ausgehöhlt werden können, wenn das Ungleichgewicht, das bei ihrer Einführung entstanden ist, nicht durch neue Angriffe auf das System genutzt ist, sobald es sich abzeichnet.«

Die Gefahr, eingehegt zu werden, ist zwar real, aber nicht unvermeidlich. »Man muss das Risiko eingehen«, argumentiert er, »denn es bleibt kein anderer Weg«.

Gorz war sich darüber im Klaren, dass ein Ablassen von Reformkämpfen zur Selbstisolierung führen würde. Er kritisierte »Maximalisten«, Utopistinnen und dogmatische Sektierende, die sich durch ihr Beharren auf die »reine Lehre« vom eigentlichen Kampf entfernten. Er erkannte, dass es bei der Ausarbeitung eines kurzfristigen Programms nicht einfach darum gehen konnte, möglichst radikale Forderungen aufzustellen.

Wer für Strukturreformen kämpfe, so argumentierte er, könne nicht »die sofortige Verwirklichung antikapitalistischer Reformen anstreben, die mit dem Überleben des Systems direkt unvereinbar sind, wie etwa die Verstaatlichung aller wichtigen Industrieunternehmen«. Reformen, die den Kapitalismus gänzlich beseitigen würden, seien zwar wünschenswert, aber die arbeitende Klasse hätte schlicht noch nicht die Macht, derartige Veränderungen umzusetzen. »Wenn die sozialistische Revolution nicht sofort möglich ist, ist auch die Durchführung von Reformen, die den Kapitalismus sofort zerstören, nicht möglich«, schreibt Gorz.

»Die Gorz’sche Theorie dient als Handlungsorientierung, um revolutionäre Visionen mit einer nüchternen Bewertung der gegenwärtigen Bedingungen in Einklang zu bringen.«

Radikale müssen sich die Frage stellen, welche Zwischenschritte sie akzeptieren werden, wohl wissend, dass diese nicht die Erfüllung ihrer transformativsten Wünsche sind. Mit dem Beispiel einer Gewerkschaft im Konflikt mit einem Unternehmen illustriert Gorz, dass ein bestimmter Sieg »noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus« bedeutet, »sondern die Einleitung neuer Kämpfe, die Möglichkeit neuer Teilsiege. Jede Etappe wird vor allem in der ersten Phase mit einem Kompromiss schließen. Dieser Kampf führt über einen Weg voller Fallstricke«. In diesem Prozess wird sich die Gewerkschaft »die Hände schmutzig machen müssen. Bei jedem Kompromiss, bei jeder unterzeichneten Übereinkunft wird sie mit ihrer Unterschrift die Macht der Arbeitgeber anerkennen«.

»Man darf diese Tatsachen nicht ableugnen oder bagatellisieren«, betont er. Und doch bringt der Kampf auch Vorteile: »[D]enn im Verlauf des Kampfes stärkt sich das Bewusstsein der Arbeitnehmer. Diese wissen wohl, dass nicht alle ihre Forderungen erfüllt wurden und bleiben bereit für neue Auseinandersetzungen. Sie machen die Erfahrung ihrer Macht: die bei der Betriebsleitung durchgesetzten Maßnahmen entsprechen der angestrebten Richtung, wenn sie auch noch nicht alles erreicht haben. Mit dem Vergleich verzichten sie nicht auf ihre Ziele, sie kommen ihnen vielmehr näher.«

Was einen sinnvollen Kompromiss ausmacht, ist nicht immer eindeutig, und Gorz argumentiert, dass es oft vom Kontext abhängt, ob eine bestimmte Reform reformistisch ist oder nicht. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum mag vielversprechend klingen. Aber wie wir in den USA gesehen haben, sind viele Maßnahmen, die angeblich zur Förderung dieses Ziels umgesetzt wurden, in Wirklichkeit kaum mehr als öffentliche Subventionen für profitgierige Immobilienunternehmen. »Man müsste z.B. zunächst wissen, ob geplant ist, die Eigentümer von Bauland zu enteignen, ob man aus dem Baugewerbe einen sozialisierten öffentlichen Dienst machen will, um so eine widrige Quelle der Akkumulation von Privatkapital zu beseitigen … Je nachdem wird das Ziel – 500.000 Wohnungen im Jahr – neokapitalistisch oder antikapitalistisch sein.«

Diese Uneindeutigkeit schafft schwierige Dilemmata, mit denen sich Bewegungen auseinandersetzen müssen – Fragen, die nicht abstrakt beantwortet oder außerhalb der Bedingungen des realen Kampfes gelöst werden können. Die Stärke der Gorz’schen Theorie ist nicht, dass sie einfache Antworten bietet. Sie schafft einen Rahmen, in dem wir die Vor- und Nachteile bestimmter Kompromisse gegeneinander abwägen können. Sie dient als Handlungsorientierung, um revolutionäre Visionen mit einer nüchternen Bewertung der gegenwärtigen Bedingungen in Einklang zu bringen.

Das Konzept der nicht-reformistischen Reform befreit Bewegungen nicht davon, strategische Debatten zu führen. Aber das wäre ohnehin weder realistisch noch wünschenswert. Vielmehr verspricht es, bessere Debatten zu führen.

Mark Engler ist Autor aus Philadelphia, Mitglied der Redaktion von »Dissent« und Ko-Autor von »This is an Uprising«.

Paul Engler ist Gründungsdirektor des »Center for the Working Poor in Los Angeles«, Mitbegründer des »Momentum Training« und Ko-Autor von »This is an Uprising«.

Mark Engler ist Autor aus Philadelphia, Mitglied der Redaktion von »Dissent« und Ko-Autor von »This is an Uprising«.

Paul Engler ist Gründungsdirektor des »Center for the Working Poor in Los Angeles«, Mitbegründer des »Momentum Training« und Ko-Autor von »This is an Uprising«.