01. September 2021

Befehlsketten durchbrechen

Es geht um weit mehr als nur Außenpolitik: Der Kampf gegen den Militarismus untergräbt die Machtbasis der Herrschenden.

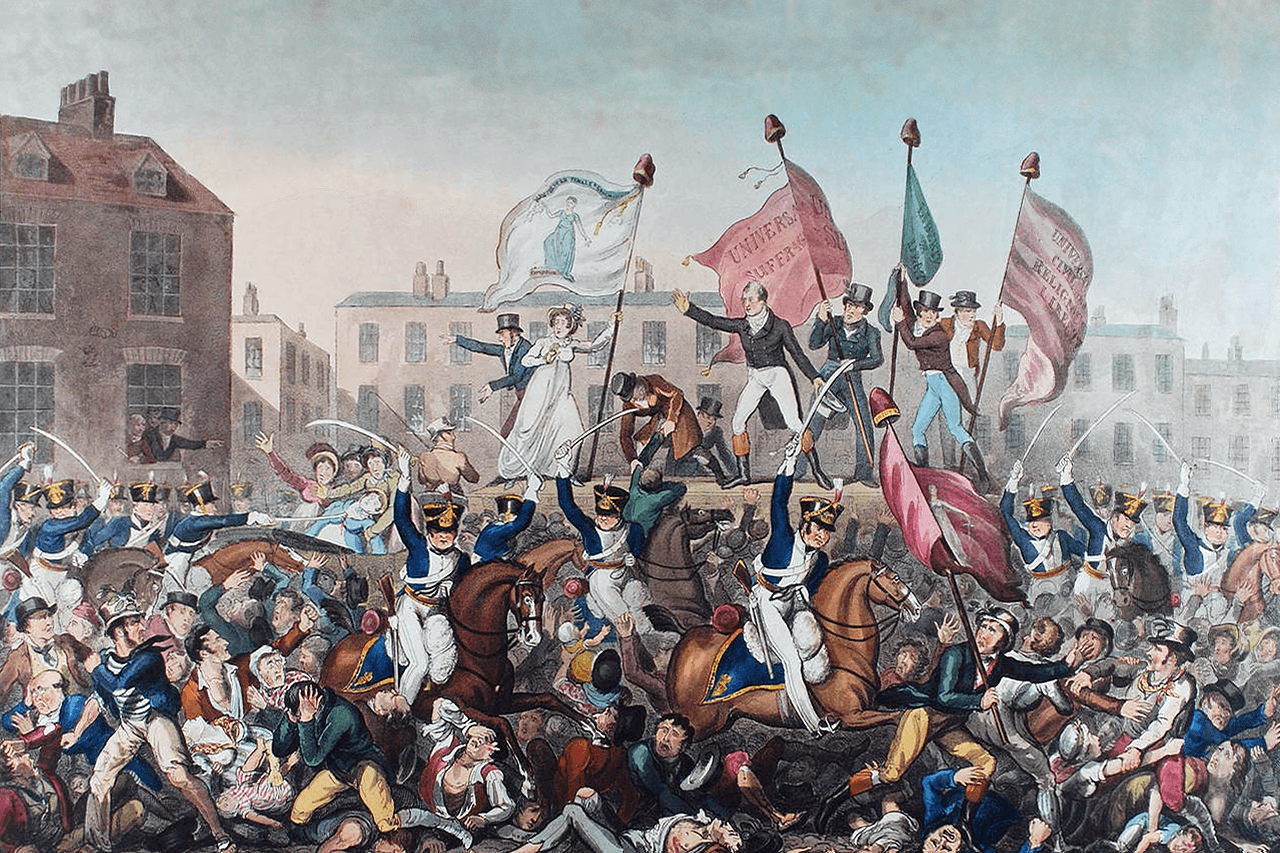

Das Peterloo-Massaker, 1819

Einer der Protagonisten in Mike Leighs Film Peterloo aus dem Jahr 2018 ist Joseph, ein entlassener Soldat, der sich im England des frühen 19. Jahrhunderts dem Kampf für das Wahlrecht anschließt. Frisch zurück aus der Schlacht bei Waterloo behält Joseph, Sohn einer Familie von Baumwollwebern, seine hellrote Uniform auf den Straßen seiner Heimat Manchester einfach weiter an.

Durch die Demokratiebewegung gelangt er auf das St. Peter’s Field und zu der berühmten Demonstration für Parlamentsreformen am 16. August 1819. In der Konfrontation mit mehr als 60.000 Menschen, ging die Obrigkeit gegen ihre Untertanen ähnlich vor wie gegen Napoleons Truppen bei Waterloo und schickte die Königlichen Husaren, ein professionelles Kavallerie-Regiment, sowie die Freikorps der Yeomanry aus Manchester und Salford, um Ordnung herzustellen. Die berittenen Truppen griffen die unbewaffnete Menge an und metzelten achtzehn friedlich demonstrierende Menschen nieder.

Der Armeeeinsatz bei »Peterloo« nährte das tiefsitzende Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dem Militär. Staatliche Maßnahmen wie die sogenannte »Beschlagnahme« (die Vagabunden und später auch Seeleute zum Dienst in der Marine zwangsverpflichtete) waren schon länger auf Widerstand getroffen, und in den späten 1750er Jahren gab es massive Ausschreitungen aufgrund der Militia Acts, die ein Losverfahren einführten, mit dem Männer im arbeitsfähigen Alter für einen fünfjährigen Dienst als Reservist ausgewählt wurden (es sei denn sie konnten sich freikaufen). Die reguläre Armee wiederum bestand aus altgedienten Rekruten, die vom Rest der Bevölkerung abgeschnitten waren und eher für die koloniale Expansion als die Landesverteidigung eingesetzt wurden, was sie fast wie eine fremde Macht erscheinen ließ.

Die Armee, die sich insbesondere aus den ärmsten Untertanen Seiner Majestät rekrutierte – mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Iren –, war ein Instrument königlicher Macht, das sich leicht gegen die eigene Bevölkerung einsetzen ließ. Das war nicht immer so gewesen: Während des Bürgerkriegs von 1640 trieb die Parlamentsarmee New Model Army durch die Soldatenversammlungen bei Putney, bei denen eine neue Verfassung diskutiert wurde, den demokratischen Wandel mit voran. Die Wiederherstellung der Monarchie machte diese Tradition jedoch bald erneut zunichte.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals verzeichnete die Idee einer republikanischen Verteidigung größere Fortschritte. Nachdem die Französische Revolution 1792 einen offenen Krieg zwischen Frankreich und den wichtigsten Monarchien entfacht hatte, starteten die Jakobiner die sogenannte Levée en masse und bewaffneten Tausende, um die bedrohte Heimat zu verteidigen. Das erste Gesetz über die Wehrpflicht kam, nachdem die anfängliche Dynamik der Revolution nachgelassen hatte, der Militärdienst aber der Propaganda zufolge gleichbedeutend mit gleichen Bürgerrechten war. Jakobinische Postkarten zeigten sogar einen weißen und einen schwarzen Franzosen, beide Gewehr bei Fuß, um das Märchen über die »Gleichheit des Rangs, Gleichheit der Farben« zu verbreiten.

Das Jourdan-Delbrel-Gesetz aus dem Jahr 1798 erklärte »jeden Franzosen zum Soldaten, der sich selbst der Verteidigung der Nation verpflichtet«; bei der Einführung des Gesetzes insistierte der Ko-Autor Jean-Baptiste Jourdan, die Wehrpflicht würde die Nutzung des Militärs als Mittel der Repression beenden, da sie die Trennung zwischen »dem Bürger und der Militärklasse« aufheben würde. Die »Verteidiger der Heimat wären Bürger«, weshalb es »keinen Anlass für Rivalität oder Misstrauen, keine Demarkationslinie zwischen dem Volk und seinen Verteidigern« gäbe.

Zumindest in der Theorie sollte die französische Bevölkerung in der Verteidigung der Republik mit der Armee verschmelzen. In den Jahrzehnten nach der Revolution war es jedoch das Militär, das die Bevölkerung dem eigenen Kommando unterwarf und nicht umgekehrt. Selbst die Idee einer allgemeinen republikanischen Dienstpflicht wurde mit Argwohn betrachtet, denn wie in England gab es die illegale Praxis des Remplacement, die es wohlhabenderen Wehrpflichtigen erlaubte, andere dafür bezahlten, ihren Platz einzunehmen. Noch bedeutsamer war, dass sich die Revolutionskriege zu einen französischen Eroberungsfeldzug durch Europa entwickelten und sich die Herrschaft des Militärs über das gesamte öffentliche Leben erstreckte, was schließlich darin gipfelte, dass General Napoleon Bonaparte – getragen von einer millionenstarken Armee – Konsul und schließlich Kaiser wurde.

Nachdem Napoleons Grande Armée ihren ursprünglichen Zweck – den Schutz der Revolution gegen Angriffe von außen – aufgegeben hatte, bewegte ihr Vorrücken gegnerische Mächte wie Preußen und Russland dazu, eigene Formen der Wehrpflicht aufzubauen. Die Entwicklung der Militäradministration in Frankreich wurde zudem ein wichtiges Werkzeug, um aus Bauern Bürger zu machen, sie ihrer Heimatdörfer zu entreißen und zu Bürger-Subjekten der bourgeoisen Gesellschaft zu formen.

Die Welt, die die Französische Revolution hinterließ, war auch der Schauplatz für den ersten Auftritt der Arbeiterbewegung in Europa. Karl Marx und seine Mitstreiter sahen in der jüngeren Entwicklung des Volksmilitarismus einen Bannfluch gegen den Sozialismus – denn die Tatsache, dass sich die Massen hinter dem Staat versammelten, war für sich genommen nicht demokratisch, wenn sich deren Stärke in Nationalchauvinismus niederschlug.

Tatsächlich beschäftigte sich die Arbeiterbewegung von Anfang an sehr aufmerksam damit, wie sie der gesellschaftlichen Macht der aristokratischen Offiziere begegnen und diese davon abhalten könnte, einen Teil der Bevölkerung als Herrschaftsinstrument gegen den Rest einzusetzen. Mindestens bis zum Zweiten Weltkrieg blieb die Frage der sozialen Kontrolle des Militärs für die Linke in Europa von entscheidender strategischer Bedeutung, nicht nur, um internationale Konflikte zu verhindern oder für eine allgemeine Abrüstung zu werben, sondern auch, um den Einfluss des Militarismus auf das politische Leben im Land zu schwächen. Jede Partei, die ernsthaft politische Macht ausüben wollte, musste notwendigerweise eine demokratische Kontrolle der Armee etablieren.

Daraus ergeben sich wichtige Fragen für heute. Wenn sich die Linke weiterhin lediglich durch Anti-Imperialismus und die umfassendere außenpolitische Dimension des Militarismus mobilisieren lässt, bleibt der Blick auf die gesellschaftliche Macht der Streitkräfte im Innern unbeachetet. Als Syriza im Januar 2015 in Griechenland an die Macht kam, waren Sozialistinnen und Sozialisten überall auf der Welt begeistert von dem Versprechen, Alexis Tsipras’ Partei könne das Dogma der Alternativlosigkeit des Neoliberalismus infrage stellen. Eine der ersten Amtshandlungen von Tsipras war die Ernennung seines rechtsextremen Koalitionspartner Panos Kammenos zum Verteidigungsminister – womit klar war, dass die neue Regierung die maßlosen Streitkräfte nicht infrage stellen würde. Dies führte kaum zu Kontroversen, nicht einmal, als Syriza unter der wirtschaftlichen Agenda der Europäischen Union kapitulierte. Hierin zeigt sich ein bemerkenswerter Rückschritt von der traditionellen Auffassung der Linken, dass die Demokratisierung der Armee ein Kernelement des Angriffs auf die bourgeoisen Institutionen bildet.

Abrüstung ist nicht genug

Dies wurde erstmals 1871 zum Problem, als die von Marx als weltweit erste Regierung der Arbeiterklasse bezeichnete Pariser Kommune entstand. Nachdem Frankreich unter Napoleon III. im September 1870 den von Preußen angeführten Streitmächten unterlag, unterzeichnete die Dritte Republik, angeführt von Adolphe Thiers, einen Waffenstillstand, der die reguläre Armee dazu zwang, die Waffen niederzulegen. Die Miliz Garde Nationale in Paris weigerte sich jedoch, sich dem neuen Militärgouverneur zu unterwerfen und übernahm am 18. März 1871 die Kontrolle über die Hauptstadt.

Während die Garde Nationale die Bevölkerung bewaffnete, führte sie zeitgleich Wahlen zu einem neuen Gemeinderat durch, was sowohl eine tiefgreifende Demokratisierung des öffentlichen Lebens als auch den Abriss von Symbolen des französischen Imperialismus, wie Napoleons Siegessäule Colonne Vendôme, zur Folge hatte. Die Republik in Versailles hatte jedoch innerhalb weniger Tage damit begonnen, ihre Armee wiederaufzubauen und startete Anfang April eine bewaffnete Offensive gegen Paris. Nur kurz darauf fielen Thiers’ Truppen in die Hauptstadt ein.

Das daraffolgende Blutbad forderte 20.000 Menschenleben, vertrieb zehntausende Revolutionäre ins Exil und führte zu einer scharfen Repression der Linken und der Arbeiterbewegung weltweit. Was blieb, war die Erkenntnis, dass die Macht des Militärs in der Gesellschaft gebrochen und das stehende Heer durch eine »Miliz des Volkes« ersetzt werden musste. Diese Forderung, die auch von der amerikanischen Revolution inspiriert war, fand sich in allen sozialistischen Manifesten des späten 19. Jahrhunderts wider (vom Programm der Parti Ouvrier in Frankreich bis zum Erfurter Programm der deutschen Sozialdemokratie) und verfolgte das Ziel, den Zentralstaat am Erhalt des Gewaltmonopols, mit dem er die Bevölkerung kleinhalten konnte, zu hindern.

Die Bedeutung dieses Diskurses innerhalb der Zweiten Internationalen um die Jahrhundertwende wird oft übersehen, nicht zuletzt, weil die Organisation 1914 genau daran zugrunde ging, dass ihre Mitgliedsparteien die Kriegstreiberei in ihren Ländern unterstützten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch gingen die Debatten über den Bereich der Außenpolitik und des Pazifismus hinaus und thematisierten, wie die Arbeiterbewegung einen effektiven Schutz gegen Militarismus aufstellen könnte – auch aus der Armee selbst heraus.

Am deutlichsten wurde das beim Sozialistischen Kongress der Internationalen 1907 in Stuttgart. In der sechstägigen Debatte über den Militarismus rief der führende französische Sozialist Jean Jaurès aufs Entschiedenste zu einer internationalen Mobilmachung gegen den Krieg auf und forderte, die Arbeiterparteien müssten gemeinsam »um jeden Preis [handeln], von parlamentarischen Interventionen und öffentlicher Agitation bis zum Generalstreik und dem bewaffneten Aufstand«. Sowohl seine eigene Partei als auch die SPD wiesen diese Forderung zurück. Sie empfanden Jaurès’ Wortwahl nicht nur als agitatorisch, sondern argumentierten auch, die Aufrechterhaltung der Grundlagen der nationalen Verteidigung sei notwendig für den Fall, dass der eigentliche Kriegsgrund im imperialistischen Wettbewerb läge.

Im Reichstag nahm die SPD wiederholt Stellung gegen die Ausgaben für den Kolonialismus, nicht zuletzt, da ihr prominenter Sprecher August Bebel die deutschen Gräueltaten in Südwestafrika scharf verurteilt hatte. Doch obwohl sie gegen solche »anstößigen« Missionen waren, beharrten Bebel und sein Genosse Gustav Noske auf der Notwendigkeit der nationalen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Noske sagte auf dem Parteikongress 1907, die SPD bestehe nicht aus »Vagabunden ohne Vaterland«, sondern strebe danach, das ganze Volk dafür zu gewinnen, dass »Deutschland möglichst wehrhaft ist«.

Selbst Personen innerhalb der Internationalen, die den Militarismus deutlicher zurückwiesen, widersprachen der Bedeutung von Abrüstung in den folgenden Jahren aufs Schärfste – nicht, weil sie die nationale Verteidigung befürwortet hätten, sondern weil sie inmitten des imperialistischen Wettbewerbs bezweifelten, dass sich die Staaten auf ein Übereinkommen zur Abrüstung einlassen würden. Der SPD-Theoretiker Karl Kautsky, führender Verfechter des Marxismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hielt die Forderung nach Abrüstung aufrecht und bestand darauf, dass Antimilitarismus nicht in engen Klassenbegriffen behandelt werden sollte, sondern eine Chance darstellte, die Arbeiterbewegung mit Teilen der bürgerlichen Gesellschaft zu einen. Er beharrte darauf, dass die Rivalität zwischen den Imperialisten obsolet werden würde – die wichtigsten Mächte hätten alle ein größeres Interesse an Kooperation, ausgehend von den rationalen Interessen einer zunehmend weiter zusammenwachsenden internationalen Bourgeoisie.

Andere Marxisten gingen gegen diese Sichtweise an, insbesondere gegen Kautskys Neigung, sowohl den faktischen Militarismus als auch das Fehlen bürgerlicher Kräfte, die sich dem Kampf gegen ihn materiell verpflichtet hätten, herunterzuspielen. So kritisierte ihn etwa Karl Radek, ein wichtiger Akteur in der SPD wie auch ihrer polnischen Schwesterpartei, der die Macht des Militärs in der Gesellschaft hervorhob und damit die Notwendigkeit, dieses von innen zu spalten. Er wies Kautskys Ansicht zurück, die Entwicklung von Militärtechnologie, insbesondere in der Marine, sei ein unüberwindbares Hindernis für demokratische Kontrolle. Radek meinte stattdessen, in Zeiten weitreichender Wehrpflicht finde sich die Bevölkerung längst innerhalb der militärischen Ränge – es sei also wichtig, Keile in diese Institution zu treiben. Während das Militär als Ganzes niemals für den Sozialismus gewonnen werden könne, solle die Arbeiterpartei diejenigen Elemente im Innern stärken, die es »schwieriger machen, seine Funktion als Institution der Klassenherrschaft nach innen und der kapitalistischen Expansion nach außen durchzusetzen«. Die Stärkung des Einflusses der arbeitenden Klasse auf die wichtigsten Organe des Imperialismus und das Zunutzemachen der wachsenden Zahl ihrer Klassenangehörigen innerhalb der Armee werde die gesellschaftliche Macht des Militärs von innen heraus untergraben und den Weg für dessen endgültige Zerstörung im Moment sozialer Revolution bereiten.

Radeks Vision einer Demokratisierung betonte die Notwendigkeit, die Mauer zwischen der Zivilbevölkerung und der Armee einzureißen, etwa durch die Abschaffung langer Dienstzeiten. Sein Schwerpunkt lag jedoch auf interner Agitation und der Untergrabung bourgeoiser Armeen, weniger auf der Bildung einer Volksarmee nach dem Vorbild der französischen Revolution.

Diese Sichtweise war innerhalb der Internationalen durchaus prominent vertreten. Im Jahr 1900 hatte Harry Quelch, Redakteur der Zeitschrift Justice der britischen Social Democratic Federation (SDF) sowie Mitarbeiter Lenins während dessen Aufenthalts in London, Social-Democracy and the Armed Nation veröffentlicht. In einer Zeit, in der der britische Staat als Ergänzung zu den regulären Streitkräften Reservisten für Einheiten der Territorial Force rekrutierte und damit die Möglichkeit zur massenhaften Entsendung von Expeditionstruppen nach Südafrika und Indien gewann, kämpften Quelch und seine Unterstützer für den Aufbau einer rein defensiven Miliz anstelle des stehenden Heers. Um die Macht des Kriegsministeriums, die »schlimmer als der Feudalismus« sei, zu brechen, setzten sich Quelch und seine Kameraden für eine allgemeine Bewaffnung ein, womit sie den Zorn der Soldaten der Territorial Force auf sich zogen, die wiederholt Treffen der SDF angriffen.

Quelchs Argumentation war von seinem französischen Gegenüber Jaurès entwickelt worden, dessen einflussreiches Buch Die neue Armee aus dem Jahr 1910 die jakobinische Tradition in die moderne Zeit zu übertragen versuchte. Sein Ansatz konzentrierte sich erneut darauf, die Trennung zwischen den Kasernen und der Zivilbevölkerung aufzuheben, doch wurde dieses Vorhaben als positives Programm für die nationale Verteidigung präsentiert, kontrolliert von der aufsteigenden Arbeiterbewegung. Der französische Sozialist erklärte insbesondere, das stehende Berufsheer und dessen Offizierskaste müsse durch einen kleinen Kader ersetzt werden, der von Gewerkschaften und Arbeiterkooperativen bestimmt würde und dann die breite Bevölkerung in Militärtechniken unterrichte. Hierin steckte zugleich die Idee, die Gewerkschaften in den Staat zu integrieren – Rosa Luxemburg attackierte Jaurès scharf für seinen Schulterschluss mit der »nationalen Verteidigung« und nicht zuletzt auch für seine beharrliche Forderung, die Bevölkerung in den französischen Regionen an der Grenze zu Deutschland zu bewaffnen.

Bebel, Quelch und Jaurès starben alle in den Jahren 1913 und 1914, bevor ihre Vorstellungen nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs hätten überprüft werden können. Tatsächlich war es die Ermordung des französischen Sozialisten Jaurés durch einen Nationalisten am 31. Juli 1914, die seiner Partei die Zustimmung zum britisch-französischen Kriegseintritt erlaubte. Mit dem Ausbruch des Kriegs in Europa polarisierte unter den Sozialisten der Streit darüber, was die richtige Haltung bezüglich der Streitkräfte sei. Das Lager spaltete sich zwischen der Position Noskes – dem klaren Bekenntnis, dass die arbeitende Klasse in Zeiten der Not zur Nation steht – und derjenigen Radeks, der zufolge die entscheidende Schlacht nicht zwischen Nationen, sondern innerhalb der Streitkräfte der einzelnen Länder ausgetragen würde.

Die Rekrutierung und Einberufung der männlichen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter zu riesigen Verbänden saugte Millionen von der massenhaften Basis der Parteien in die Armee, wo sie jedoch von den Offizieren ihres jeweiligen Landes kontrolliert und oft von mächtigem nationalistischem Enthusiasmus angetrieben wurden. Diejenigen Sozialisten, die entschieden gegen ein Blutbad waren, mussten also die gesamte Logik der »nationalen Verteidigung« zugunsten der gemeinsamen Interessen der Proletarier aller Länder zurückzuweisen.

1914 waren diese Kräfte – vertreten durch Persönlichkeiten wie Lenin, Luxemburg und Radek – eine winzige Minderheit und zudem in allen kriegshungrigen Ländern strenger Repression unterworfen. Doch ihr Fokus auf das Vermögen der Soldaten, die Kriegsmaschinerie von innen heraus zu untergraben, stellte schon bald ihre Überlegenheit gegenüber rein pazifistischen Protesten unter Beweis. Desertationen von der Front trieben die Februarrevolution in Russland wesentlich voran und drei Monate später verbreitete sich die Verweigerungshaltung bis zur Westfront, wo nach einer gescheiterten französischen Offensive großflächig aufbegehrt wurde.

Nachdem sie bereits den Tod von mehr als einer Million ihrer Landsmänner miterlebt hatten, begannen zehntausende Soldaten, ihre Befehle zu verweigern; die Revolte erstreckte sich über neunundvierzig der 113 französischen Infanteriedivisionen. Dies war keine Antikriegsbewegung per se – Soldaten verweigerten Angriffsbefehle und stellten Forderungen, wie mehr Fronturlaub und bessere Bedingungen. Es gelang den französischen Autoritäten zunächst, die Revolte einzudämmen, und sie stellten tausende ihrer eigenen Soldaten vor Gericht. Die Unruhen breiteten sich jedoch aus, sogar bis auf die deutsche Seite. Am 29. Oktober 1918 legten Matrosen der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven bei einer Meuterei, die sich bis nach Kiel und dann in den Rest des Landes ausbreitete, ihre Schiffe still. Innerhalb von Tagen war Deutschland gezwungen zu kapitulieren.

Die Soldaten bildeten ihre eigenen Räte mit jeweils eigenen Forderungen, basierend auf den Sowjets, die in den großen Industrieregionen des Russischen Reichs erstmals während der Revolution 1905 und dann erneut 1917 entstanden waren. Diese Organe, die quer zur Hierarchie des Militärs standen, waren Ausdruck der Arbeiterbewegung und vernetzten sich mit ähnlichen Strukturen, die die Sozialisten in Betrieben und anderswo geschaffen hatten. Insgesamt gesehen war der Zusammenbruch der Armeeführung – als die Staaten in Mittel- und Osteuropa kollabierten, wurden Millionen Männer auf die Straße gesetzt – jedoch alles andere als eine rein demokratische Entwicklung. Die Phase der Massenwehrpflicht, gefolgt von einem europaweiten Blutbad sowie dem Zusammenbruch des Deutschen und des Österreichischen Reichs, hatte stattdessen eine Zeitbombe geschaffen, die unter allen nun folgenden Bestrebungen zum Aufbau demokratischer Gesellschaften ruhte.

Die Millionen Männer, die im Ersten Weltkrieg mobilisiert wurden, waren herumkommandiert, verroht und in Mörder verwandelt worden, und sie konnten nicht ohne Weiteres wieder in die Gesellschaft integriert werden, als sei nichts geschehen. Selbst auf der siegreichen Seite der Briten und Franzosen kamen die Männer gebrochen nach Hause, oftmals an vom Krieg verheerte Orte, die ihnen den Wiederaufbau eines normalen Lebens unmöglich machten.

Bei der »Solidarität im Schützengraben«, die im Ersten Weltkrieg entstanden war, handelte es sich in einigen Fällen um die Einheit von Proletariern in Uniform gegen Offiziere und Staaten sowie die Ablehnung der Verhältnisse, denen jene unterworfen waren. Insbesondere bei den Siegermächten führte dies zur Bildung von Veteranenvereinigungen, die nach Gerechtigkeit lechzten und einem »Land, das Helden entspricht«, also nach demokratischen Rechten und besseren Lebensbedingungen als Belohnung für den Einsatz der Arbeiterklasse im Krieg. Die zunehmende Verrohung und der nationalistische Eifer führten jedoch zu etwas anderem – nämlich die massenhafte Zunahme der Kriegserfahrung sowie die Erschaffung einer millionenstarken Masse von Menschen, die oft noch immer bewaffnet und unzufrieden über den Ausgang des Konflikts waren.

In den besiegten Mächten Mittel- und Osteuropas sowie in Ländern wie Italien, in denen der Krieg Chaos hinterließ, hatten die Veteranenbewegungen überwiegend einen rechtsextremen Hintergrund und sie versuchten, der Bevölkerung eine militärische Ordnung aufzuzwingen sowie die Schuld für das Ergebnis des Kriegs der Linken, der Demokratie im Allgemeinen sowie »nicht-nationalen« Minderheiten zuzuschreiben. Die aus dem inter-imperialistischen Konflikt stammende Gewalt wandte sich somit gegen die breitere Zivilbevölkerung in den westlichen Demokratien.

»Waffenbrüder« wurden zu einer entscheidenden gesellschaftlichen Stütze des Faschismus, irreguläre Kräfte wie die deutschen Freikorps und die italienischen Arditi bildeten konterrevolutionäre Milizen, die um die Macht auf der Straße kämpften. Diese Paramilitärs standen außerhalb formaler Armeestrukturen, waren aber mit den Interessen der Eliten eng verbunden und erreichten sogar gewisse offizielle Anerkennung. Gustav Noske, inzwischen Verteidigungsminister, zog im Januar 1919 die letzte Konsequenz aus der Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie und autorisierte die Freikorps dazu, die Kommunistinnen und Kommunisten zu unterdrücken sowie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu ermorden. Organisationen wie der Stahlhelm und die Sturmabteilung der NSDAP stießen in die gleiche Richtung.

In Italien traf das Klima wachsender, irregulärer Gewalt auf die Apathie der liberalen Regierung: Verteidigungsminister Ivanoe Bonomi, ein ehemaliger Sozialist, verbannte Kommunisten vom Armeedienst, nicht jedoch Benito Mussolinis Faschisten. Der Partito Socialista Italiano unterzeichnete einen zahnlosen »Befriedungspakt« mit den Faschisten und rief alle Seiten dazu auf, die Waffen niederzulegen, so dass letztendlich nur die Arditi del Popolo – von Anarchisten und Republikanern geführte Streitkräfte, die größtenteils aus ehemaligen Soldaten bestanden – den aussichtslosen Widerstand gegen den Faschismus leistete.

In den Ländern, in denen der Faschismus am stärksten war, stellte der Aufstieg konterrevolutionärer Milizen die Linke vor ähnliche Aufgaben.

Während der Ruf nach Volksmilizen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine politische Forderung blieb und weniger zu praktischen Maßnahmen führte, entstanden in der Zwischenkriegszeit vor dem Hintergrund massenhafter Kriegserfahrung und des Zusammenbruchs des staatlichen Gewaltmonopols Partei- und Parteifront-Milizen. Diese stützten sich auf das Prinzip der bewaffneten Selbstverteidigung, vom Roten Frontkämpferbund der KPD (mit bis zu 130.000 Mitgliedern) bis zum Republikanischen Schutzbund (rund 40.000), dem paramilitärischen Flügel der österreichischen Sozialdemokratie. Für die größte Mobilisierung sorgte jedoch der Spanische Bürgerkrieg, der 1936 ausbrach. Sowohl die Internationalen Brigaden als auch die verschiedenen linken Parteien, die General Francisco Francos Staatsstreich Widerstand leisteten, bildeten ihre eigenen Regimenter, oft begründet auf demokratischen Konzepten wie der Wahl von Offizieren. Als Francos nationalistische Truppen – unterstützt von italienischen und deutschen Flugzeugen und Panzern – jedoch weiter vorrückten, machte die reguläre Armee ihre Kontrolle über die Milizen geltend. Sowohl der weithin eingestandene Bedarf an einer Professionalisierung als auch die Disziplinierung durch die sowjetischen Verbündeten der Republik beförderten die Schaffung einer konventionelleren Kommandostruktur der Armee.

Granaten aus Kaviardosen

Nach 1918 hatten sich Millionen Soldaten zwischen revolutionären Bestrebungen und den Kräften der Gegenrevolution aufgeteilt und bildeten eine Grundlage von gut ausgebildeten Männern, die paramilitärische Einheiten ausbilden und leiten konnten. Parteimilizen wurden nicht von Träumern geschaffen, die Lust auf einen bewaffneten Aufstand hatten, sondern von einer Schicht von Kämpfern, die frische Erfahrung von der Front oder aus dem Wehrdienst mitbrachten.

Der Krieg in Spanien war gekennzeichnet von der Kluft zwischen den Streitkräften, die durch Panzer und Flugzeuge unterstützt wurden, und jenen, die darauf nicht zählen konnten – und darauf konnten sich die Parteimilizen kaum stützen. Gleichzeitig wurden durch das internationale Umfeld die militärischen Karten neu gemischt. Der wachsende Konflikt zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR – und insbesondere deren Versuche, mit den wichtigsten West-Mächten eine Koalition zu bilden – änderte die Grundlage linker Debatten über Militär und Verteidigungspolitik radikal.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich die kommunistischen Parteien mit der Perspektive einer unmittelbar bevorstehenden Revolution von Russland aus in Europa verbreitet. Attacken auf die Zustimmung der Sozialdemokraten zur »nationalen Verteidigung« gingen hier einher mit einer pauschalen Ablehnung der bröckelnden bourgeoisen Gesellschaft, derer Unterstützung die Reformisten beschuldigt wurden. Dass die Ausbreitung der Revolution jedoch scheiterte – und sich stattdessen rechtsextreme paramilitärische Kräfte erhoben, die sie letztlich in neue autoritäre Regime und deren Armeen integrierten –, erzwang einen Perspektivwechsel. Nach dem Sieg der Nazis 1933 richteten sich die kommunistischen Parteien zügig nach der sogenannten Volksfrontpolitik aus, gestützt auf eine Allianz aller Kräfte, die zum Kampf gegen Hitler bereit waren. Angesichts der existenziellen Bedrohung für die UdSSR und die breitere Arbeiterbewegung, zielte dieser Ansatz nicht auf den Umsturz bürgerlicher Demokratien, sondern darauf, diese zu einem wirksameren Kampf gegen den Faschismus zu zwingen und dabei auch faschistische Einflüsse in deren eigenen Institutionen auszumerzen.

In dieser Zeit der Volksfrontpolitik waren es überall die Kommunisten, die zu den schärfsten Gegnern des »Appeasement« wurden und stattdessen für eine Vision nationaler Verteidigung eintraten, die sie als demokratisch und antifaschistisch bezeichneten. Angesichts des Faschismus im Kontext der späten 1930er Jahre, riskierten die vom Horror des letzten Kriegs angetriebenen, pazifistischen Bewegungen die Demobilisierung der Demokratien – für die kommunistischen Parteien galt es also, den Kampf »gegen Krieg und Imperialismus« auf dem Feld kollektiver Sicherheit zu bestreiten.

1934 trat die Sowjetunion dem Völkerbund bei und zielte nicht mehr auf eine Spaltung der imperialistischen Länder, sondern auf die Bildung einer Koalition, die sich Hitler effektiv entgegen stellen könnte. Auf der Ebene nationaler Politik wurde dies 1936 in Frankreich mit der Front Populaire Wirklichkeit: eine gewählte Koalition, geeint durch ihren Antifaschismus, die bei den Wahlen im Mai dieses Jahres 57 Prozent der Stimmen erhielt. Als Zusammenschluss von Sozialisten und Radikalen, der von der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) unterstützt wurde, begann die Regierung der Front Populaire mit der Wiederbewaffnung, entwaffnete faschistische Verbände und verstaatlichte die Rüstungsindustrie, enttäuschte allerdings die Hoffnungen der PCF auf eine direkte Intervention zur Verteidigung der Spanischen Republik.

Dieser Volksfrontansatz ging mit der Bemühung einher, die Streitkräfte aus dem Würgegriff der Eliten zu befreien. In Frankreich beschwor der PCF-Anführer Maurice Thorez den Geist von Jaurès und forderte vehement, dass seine Kameraden bei der nationalen Verteidigung gegen Nazi-Deutschland an vorderster Stelle stehen würden.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals wurde der britische Kommunist Tom Wintringham – Veteran einer Meuterei am Ende des Ersten Weltkriegs, der in Spanien Kommandeur der Centuria Tom Mann geworden war – ein führender Kommentator von Militärtechnik und Verteidigungsmaßnahmen. Er konnte im gleichen Atemzug eine Abhandlung über die Geschichte der Meuterei als auch einen Bestseller über die erforderliche Verdopplung der Royal Air Force schreiben. Im April 1939 veröffentlichte Wintringham How to Reform the Army. Darin prangerte er die aristokratische Kultur der Streitkräfte an, ebenso ihre Rückständigkeit in Bezug auf den Umgang mit neuen Kriegsformen wie Guerillakampf und Panzerabwehr, und präsentierte seine Ideen für eine Demokratisierung der Streitkräfte sowie eine Verbesserung ihrer Kampfbereitschaft im Fall einer deutschen Invasion.

Der republikanische Patriotismus der kommunistischen Parteien war befeuert von Antifaschismus, aber auch bestimmt durch etwaige außenpolitische Interessen der UdSSR. Nachdem sich Großbritannien und Frankreich über Jahre hinweg jeder Initiative zur Bildung einer gemeinsamen Front gegen Hitler versperrt hatten – und im Namen des »Appeasement« sogar territoriale Zugeständnisse in Zentraleuropa machten –, schloss Stalin im August 1939 seinen eigenen Nichtangriffspakt mit Berlin. Theoretisch hätte dies der UdSSR mehr Zeit zur Vorbereitung der Verteidigung gegen den unvermeidbaren Krieg gegeben (Zeit, die nicht ideal genutzt wurde). Der unmittelbare Effekt war jedoch, dass Hitler bei der Invasion Polens freie Hand gelassen wurde. Als Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten, verwässerten die kommunistischen Parteien ihre Anti-Nazi-Haltung deutlich und forderten stattdessen einseitig »Frieden«. Thorez selbst wurde an die Front eingezogen, doch als ihm klar wurde, dass Moskau von der PCF erwartete, die Alliierten als bloße »Imperialisten« anzuprangern, verließ er seinen Posten; sein Pendant in London, Harry Pollitt, der Großbritanniens Kriegserklärung begrüßte, wurde aus der Führung der kommunistischen Partei (CPGB) gedrängt. Er kehrte erst im Juni 1941 zurück, als die Invasion der Nazis in die UdSSR zu einer erneuten Änderung der Parteilinie führte.

Diese Kehrtwenden überdeckten nicht alles, was bis dahin passiert war: Selbst prominente Kader der PCF unternahmen in den ersten Monaten der deutschen Besatzung Versuche des Widerstands, und in den Reihen der CPGB arbeitete Wintringham kontinuierlich daran, sich auf eine ähnliche Situation in Großbritannien vorzubereiten. Da es ihm aufgrund seiner kommunistischen Politik verboten war, sich als Offizier in der regulären Armee zu verpflichten, gründete er im Juni 1940 ein privates Ausbildungszentrum bei Osterley Park nahe Heathrow. Wintringhams Einrichtung, ermöglicht durch die Großzügigkeit des Earl of Jersey, zielte sowohl auf die Verteidigung gegen eine Nazi-Invasion als auch die Vorbereitung für den Widerstand im Untergrund im Fall einer Besetzung. In den ersten vier Monaten wurden hier rund fünftausend Männer im Guerillakrieg geschult. Diese Anstrengungen wurden durch den Imperialen Generalstab genauestens überprüft, der Wintringshams Erfahrung gerne in Anspruch nahm, ihn persönlich aber aufgrund seiner politischen Ansichten zugleich zu ächten versuchte.

Dies trat offen bei der Bildung der Home Guard zutage, Großbritanniens Verteidigungsreserve in Kriegszeiten, die Operationen zur Flugabwehr durchführte und sich auf eine Invasion vorbereitete. Wintringham hatte sich als eine Art Experte für Militärtechnik erwiesen, und seine Pläne wurden nicht nur von der Home Guard genutzt, sondern auch von den Armeereservisten im belagerten Leningrad (heute St. Petersburg). Die britischen Kommunisten nahmen zur Kenntnis, dass seine Methoden in genau der Stadt angewendet wurden, in der die Oktoberrevolution begonnen hatte, und sie stellten zufrieden fest, dass »diese [russischen] Proletarier Kaviardosen statt Kakaodosen« für ihre Granaten benutzten.

Die deutschen Angriffe erforderten jedoch eine deutlich umfassendere Antwort. In der frühen Phase des Kriegs bestärkten die schnellen Blitzkrieg-Siege der Wehrmacht das Gefühl, die traditionell herrschenden Klassen in Europa seien unvorbereitet oder schlichtweg nicht gewillt, wirkungsvoll Krieg zu führen. Obwohl Frankreichs Regierung die Kommunistische Partei aufgrund ihrer Unterstützung des Hitler-Stalin-Pakts verboten hatte, unternahm die politisch-militärische Elite selbst in den ersten Kriegsmonaten kaum etwas gegen Nazi-Deutschland und brach dann im Zuge der Invasion rasch zusammen.

In Großbritannien warf das populäre Buch Guilty Men, das vom späteren Labour-Parteichef Michael Foot – einem Parlamentarier der Tories und Liberalen – mitverfasst wurde, im Juli 1940 ein vernichtendes Schlaglicht auf die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, sich auf den Krieg vorzubereiten, und sagte der Idee des Appeasement ewige Schande voraus. Später im Krieg, als die italienische Monarchie im Juli 1943 endgültig mit Benito Mussolini brach und einen Waffenstillstand mit Churchill und Roosevelt aushandelte, scheiterte sie daran, irgendeine Form der Verteidigung gegen einen deutschen Gegenschlag zu organisieren. Als die Wehrmacht am 8. September einmarschierte, ließen der König und der neue Premierminister die Hauptstadt fallen, ohne den aufgelösten Truppen und Zivilisten, die verzweifelt und unorganisiert Widerstand leisteten, irgendeinen Befehl zu hinterlassen.

Der Widerwillen der herrschenden Klasse, Nazi-Deutschland entgegenzutreten, erlaubte es der Linken ihren eigenen Anspruch, sich stärker für nationale die Verteidigung einzusetzen, geltend zu machen. Diese konnte nun sowohl mit Antifaschismus als auch mit einer gewissen Volksnähe verbunden werden. Insbesondere in den besetzten Ländern Europas, in denen Nazi-Kollaborateure an der Macht waren, spielten Kommunisten und andere linksgerichtete Parteien bei den Widerstandsbewegungen im Untergrund überall eine führende Rolle, während sie in Großbritannien und den USA eine Intervention zur Schaffung einer »zweiten Front« in Westeuropa unterstützten, um der Sowjetunion in ihrem Verteidigungskrieg im Osten beizustehen.

Figuren wie Winston Churchill – ohne Zweifel ein kompromissloser Verteidiger britischer imperialer Interessen gegen Nazi-Deutschland – störten sich an Partisanenverbänden wie der von griechischen Kommunisten geführten Volksbefreiungsarmee ELAS, die er als »Wintringhams Männer« ablehnte. Wenn der britische Kommunist zur Bildung einer Hunderttausend Mann starken Streitmacht antifaschistischer Bataillone aufgerufen hätte, wäre diese nicht in Großbritannien entstanden, sondern in Ländern wie Frankreich und Italien, wo Partisanen die Freien Französischen Streitkräfte und die Königliche Italienische Armee verstärkten.

Im Innern der Kommandostrukturen

Die Kriegsmobilisierung wurde zur Grundlage eines weitreichenden sozialen Wandels. Selbst in unbesetzten Ländern wie den Vereinigten Staaten waren die Jahre 1941 bis 1945 eine Zeit der massenhaften Einberufung von Frauen in die Kriegsindustrie und der Anfang vom Ende der Rassentrennung in der US-Armee, in der Offiziere aus den Südstaaten lange überrepräsentiert gewesen waren. In Europa kamen die Parteigenossen lediglich in Jugoslawien und Albanien unmittelbar an die Macht, in anderen Zentren des Widerstands wie Italien und Frankreich brachte der antifaschistische Kampf die Kommunisten in Koalitionsregierungen mit Reformsozialisten sowie Christdemokraten und Gaullisten. Enorm gestärkt durch die Mobilisierung der Partei, beanspruchten die Kommunisten in allen Fällen eine zentrale Rolle auf der nationalen Bühne, wobei ihr robuster Patriotismus durchaus dabei half, ihre frühere Radikalität sowie ihre zurückhaltende Kritik an Stalins Pakt mit Hitler vergessen zu machen.

Die französischen und italienischen Kommunisten betonten die Notwendigkeit einer breiten Beteiligung der Bevölkerung am Widerstand, um ein »demokratisches« Ergebnis des Kriegs zu gewährleisten, und hinderten die West-Alliierten daran, wieder bloß alte Eliten an die Macht zu bringen. Dieses Risiko galt insbesondere für das Militär, dessen Oberkommando in beiden Ländern von Kolonialisten dominiert wurde. Militärisch hatten jedoch die Anglo-Amerikaner vollständig das Sagen und in Griechenland, wo die Kommunisten sogar eine direkte Konfrontation mit den von den Briten gestützten Eliten riskierten, unterdrückte Churchill »Wintringhams Männer« unmittelbar nach Kriegsende gewaltsam. Deren italienische und französische Genossen mussten ein solches Blutvergießen nicht erleiden, doch die gestiegene Rivalität zwischen den Supermächten schränkte ihren Spielraum zur Gestaltung des Wandels stark ein, auch innerhalb der Armee.

Um die sozialen Spannungen zu befrieden, hatte der Chef der Italienischen Kommunistischen Partei (PCI), Palmiro Togliatti, als Justizminister im Juni 1946 eine allgemeine Amnestie für Verbrechen während des Kriegs erteilt. Innerhalb nur eines Jahres jedoch war seine Partei, ebenso wie die PCF in Frankreich, aus der Regierung geworfen und ihre Mitglieder systematisch aus Polizei und Militär entfernt worden. Europa bewegte sich auf den Kalten Krieg zu, und ehemalige Faschisten blieben, während Kommunisten aus den neuen Sicherheitsorganen ausgeschlossen wurden.

Konfrontiert mit dem Aufstieg der NATO hielten die kommunistischen Parteien erneut die Banner der »nationalen Unabhängigkeit« und des »Friedens« hoch. Der Hauptfeind der USA war jetzt die Sowjetunion, und jeder offene Konflikt konnte zur nuklearen Zerstörung führen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die Politik der Kommunisten rein pazifistisch war. Tatsächlich zielte sie insbesondere darauf ab, die Streitkräfte zu demokratisieren, indem ein besonderes Augenmerk auf zwielichtige Geheimdienste richtete und zugleich eine Beteiligung der breiteren Bevölkerung in der Armee sicherstellte.

Ein typisches Beispiel war die Unterstützung der Wehrpflicht durch die PCI, die an eine alte republikanische Tradition anknüpfte. Anstatt die Armee einer Expertenkaste zu überlassen – faktisch Monarchisten, die Mussolini nur allzu bereitwillig gedient hatten –, erklärten die Kommunisten mit Nachdruck die Notwendigkeit einer Armee, die die breite Bevölkerung besser repräsentierte und von der kein Demokrat aus politischen Gründen ausgeschlossen werden sollte. Ebenso bestand sie darauf, dass Wehrpflichtige bei Militärparaden vertreten sein sollten und dass royale sowie faschistische Symbole, die von einigen regulären Einheiten nach wie vor verwendet wurden, entfernt werden sollten.

Der Leninismus von früher diente als Vorbild für eine radikale Linke, die eher an einer Wiederbelebung subversiver Taktiken aus dem Ersten Weltkrieg interessiert war, als »demokratische« Reformen nach dem Beispiel der Parteien des kommunistischen Mainstreams anzustreben. Dies zeigte sich in Verbänden wie den Proletari in Divisa, einer Soldatenbewegung, die mit der außerparlamentarischen Gruppe Lotta Continua verbunden war. Sie agitierte in den Kasernen und zielte, wie der Name andeutete, auf eine Mobilisierung der »Proletarier in Uniform«. Inspiriert von der Revolte der GIs in Vietnam nahmen ihre Mitglieder in Uniform an Demonstrationen unterschiedlichster Art teil.

In Frankreich – wo Wehrpflichtige im Mai 1968 während des Generalstreiks in ihren Kasernen von Briefverkehr, Radio und Fernsehen abgeschnitten wurden, während General de Gaulle eine »militärische Lösung« der Unruhen diskutierte – bildeten sich ebenfalls sporadische Soldatenkomitees, die ihre Solidarität mit der Studenten- und Arbeiterbewegung erklärten. Dies war auch die Grundlage eines dauerhafteren Programms von Forderungen der Soldaten, die in den folgenden Jahren vom Französischen Demokratischen Gewerkschaftsbund (CFDT) vorangetrieben wurden, sodass kürzere, nationale Dienstzeiten zu von den Rekruten selbst gewählten Zeiten abgeleistet werden mussten und alle Begrenzungen der freien Kommunikation aufgehoben wurden.

Soldaten zu Bürgern

Für diese Kämpfer ging es ebenso wie für die Marxisten um die Jahrhundertwende darum, die Hierarchien zu zerstören, mittels derer Militaristen und Verfechter der Großmächte die Massen unter ihrem Kommando versammeln konnten. Der Kampf gegen deren Gewaltmonopol war zugleich ein Kampf zur Demokratisierung der Gesellschaft: Durch ihn konnten sowohl die Möglichkeiten der militaristischen Eliten untergraben werden, mit denen diese ihren Einfluss auf das kollektive Bewusstsein sicherten, sowie der Einsatz eines stehenden Heers als innerstaatliches Repressionsinstrument verhindert werden. Wie der britische Sozialist Harry Quelch schon 1900 formuliert hatte: »Den Verfechtern des korrupten Militarismus wie auch den Advokaten einer noblen, wenngleich aktuell nicht durchführbaren Politik universeller Abrüstung erwidern wir: Die herrschende Klasse macht den Frieden derzeit unmöglich. Lasst uns deshalb alle bewaffnet sein, lasst uns alle Soldaten sein, aber lasst uns ebenso Bürger sein.«

Quelchs Argumente für eine Bewaffnung der Bevölkerung kamen nicht aus dem Nichts: Sie waren eine Reaktion auf einen existierenden Trend zur Wehrpflicht mit dem Generäle und Vertreter der imperialistischen Interessen versuchten, die Bevölkerung für die reguläre Armee zu gewinnen. Quelch wollte mit seiner Argumentation diese objektive Tendenz in Richtung einer Bewaffnung der Massen untergraben, indem er sie den weiter bestehenden professionellen Soldaten gegenüberstellte. Im heutigen Kontext – in dem die meisten westlichen Länder die Wehrpflicht oder nationale Dienste abgeschafft haben und die wenigsten von uns die Ängste unserer Großeltern vor einer militärischen Invasion teilen – erscheint jedoch die Verbreitung von Waffen weniger eindeutig als »demokratisches« oder progressives Mittel.

Ebenso erscheinen die existierenden Streitmächte heute, wo der Einfluss der Arbeiterbewegung auf das kollektive Bewusstsein abgenommen hat, weniger durchlässig für demokratische Ideen wie die von Jean Jaurès und Tom Wintringham – geschweige denn den aufrührerischen Geist von 1918. Einzelne Whistleblower und Befehlsverweigerer machen Fehlverhalten sichtbar und rebellieren gegen die Leitungsorganisation, doch dies ist keineswegs ein eindeutig kollektives Phänomen.

Wurde der Kampf um die Einhegung des Militarismus verloren? Sicher, die Menschen sind nicht mehr in dem Sinne »in der Armee«, wie es Radek meinte, und die Militärtechnologie wird von immer weniger Menschen kontrolliert. Was innerhalb der marxistischen Tradition jedoch relevant bleibt ist der Gedanke, dass Pazifismus allein nicht genügt, um sich der Militärmacht entgegenzustellen, und dass sich Verbündete auch in den Reihen der Armee finden. Durch Whistleblower, Soldatenrevolten oder durch externe Untersuchungen ist es möglich, den Anspruch der Offiziere, unangefochtene Experten militärischer Angelegenheiten zu sein, infrage zu stellen und dem Unmut eine Stimme zu geben, der selbst innerhalb einer vermeintlich monolithischen, patriotischen Institution wütet. Hier geht es in entscheidender Weise darum, die Fassade der »Expertise« als Trugbild zu entblößen, die die Kriegstreiberei durchzieht – die privaten Interessen und Intrigen aufzudecken, mit deren Hilfe alle möglichen »humanitären Interventionen«, »Polizeiaktionen« und »Sicherheitsmaßnahmen« gerechtfertigt werden. Es geht jedoch auch darum, gegen das allgemeinere Prinzip der Kontrolle von oben anzukämpfen – gegen die weitverbreitete Überzeugung, dass manche Menschen dazu da sind, Befehle zu geben und alle übrigen diese folgsam auszuführen haben. Heute gilt wie schon immer: bei allem Engagement zur Untergrabung militärischer Befehlsstrukturen geht es nicht nur um Krieg und Außenpolitik, sondern vor allen Dingen darum, die Generäle aus unseren Köpfen vertreiben.

David Broder forscht als Historiker zum französischen und italienischen Kommunismus. Er ist Autor von First They Took Rome: How the Populist Right Conquered Italy.

David Broder ist Europa-Redakteur von JACOBIN und Autor von Mussolini’s Grandchildren: Fascism in Contemporary Italy (Pluto Press, 2023).