16. März 2021

David Harvey: Wirklich frei sind wir erst im Sozialismus

Der Sozialismus schränkt die Freiheit ein, behaupten Rechte. Das Gegenteil ist der Fall.

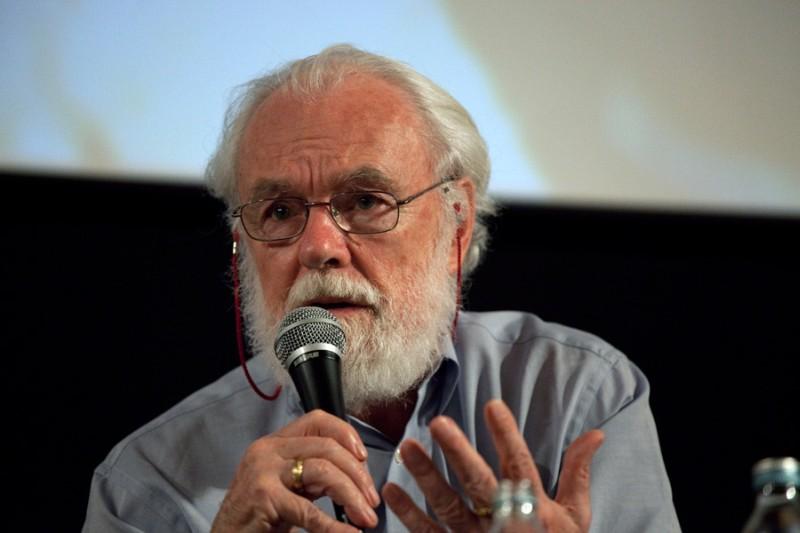

David Harvey spricht auf dem Subversive Festival, 2013.

Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag in Peru, als die Studierenden die Frage aufwarfen: »Erfordert der Sozialismus, dass wir unsere individuelle Freiheit aufgeben?«

Die Rechten haben es geschafft, sich den Begriff der Freiheit anzueignen und ihn als Waffe im Klassenkampf gegen uns Linke einzusetzen. Der Vorwurf lautet, Sozialismus und Kommunismus würden das Individuum der staatlichen Kontrolle unterwerfen – und das gelte es um jeden Preis zu verhindern.

Ich antwortete, wir müssten an der Idee festhalten, dass jedes sozialistische Projekt auch ein Kampf für die Freiheit sein muss. Die Erlangung individueller Freiheiten, so argumentierte ich, ist ein zentrales Ziel des emanzipatorischen Projekts des Sozialismus. Doch um das zu erreichen, müssen wir erst gemeinsam eine Gesellschaft aufbauen, in der wir alle die nötigen Voraussetzungen und Möglichkeiten haben, um unsere individuellen Potenziale zu entfalten.

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.

Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?

Klicke hier!

David Harvey ist Professor für Anthropologie und Geographie am Graduiertenzentrum der City University von New York. Sein neuestes Buch auf Deutsch ist »Siebzehn Widersprüche und das Ende des Kapitalismus« (Berlin, 2015).