14. Dezember 2020

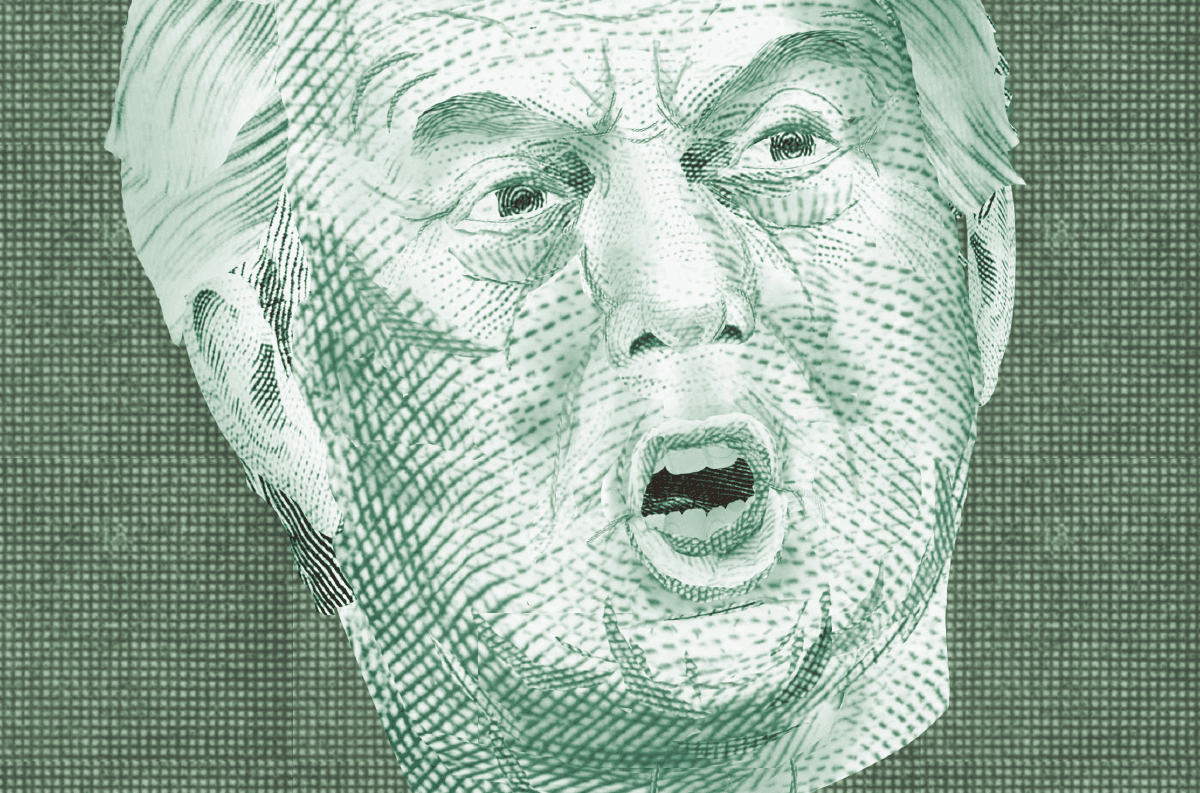

Ein Monster des Marktes

Nach der Präsidentschaft Donald Trumps muss es darum gehen, die Demokratie aus dem Würgegriff des freien Marktes zu befreien.

Illustration:

Donald Trump ist jedermanns Monster. Das Wort »Monster« kommt vom lateinischen monstrum, was soviel heißt wie Vorzeichen, Warnung oder Offenbarung – wie auch in »Demonstration«. Nach Trumps Wahlniederlage will man nun wissen, oder glaubt man zu wissen, was seine verlogene, chaotische und hetzerische Amtszeit über das Land offenbart, das ihm zum Aufstieg verholfen hat.

So wurde er zum Beispiel als der »erste weiße Präsident« bezeichnet, insofern er der erste von 44 weißen Männern im Amt war, der aus Ablehnung für einen schwarzen Präsidenten gewählt wurde. In diesem Sinne müsste er auch der erste männliche Präsident genannt werden, schließlich war er der erste, der eine Frau um dieses Amt gebracht hat. Diese beiden Prädikate fangen wesentliche Aspekte der Politik des gekränkten weißen Mannes ein, die Trump im Wahlkampf und im Weißen Haus verfolgt hat. Sie zielen auf die Bedeutung von Rassismus und Frauenfeindlichkeit »in der DNA« der US-amerikanischen Gesellschaft, die unter dem Druck des demografischen Wandels und der Forderungen nach echter Gleichberechtigung der Geschlechter zum Vorschein gekommen ist. Trump war aber auch der erste kapitalistische Präsident. Er ist sicherlich nicht der erste gewesen, der dieses System verherrlicht hat – aber er war der erste, dessen Amtsanspruch auf seiner angeblichen Fähigkeit gründete, aus viel Geld noch mehr Geld zu machen, anstatt auf politischen, militärischen oder anderweitigen öffentlichen Verdiensten. Er war auch nicht der erste Entertainer im Amt – das war vor ihm schon der Schauspieler Ronald Reagan, und allgemein waren in den letzten hundert Jahren immer jene Präsidentschaftskandidaten im Vorteil, die das jeweils neueste Medium zu bespielen verstanden. Aber er war der erste Präsident dieser neuen Ära fragmentierter Öffentlichkeiten, in der Wahlerfolge durch die leidenschaftliche Unterstützung politischer Nischen erzielt werden, die sich in erster Linie über gemeinsame Feindbilder definieren. Trump ist der Präsident der Ära Twitter-Fox-News-MSNBC, in der das Ressentiment das politische Gefühl schlechthin ist, und alle meinen, einer gefährdeten Minderheit anzugehören.

Dabei war er zugleich auch der erste nihilistische Präsident. Seine Kampagne und seine Präsidentschaft hätte es in dieser Form ohne die Auflösung des Unterschieds zwischen Politik und Marketing niemals geben können. Diese Linie war schon längst verwischt und unzählige Male übertreten worden, aber unter Trump verkam das Regieren vollends zu einem bloßen Aufhänger für den jeweils neuesten Pitch. Seine Präsidentschaft war der Kipppunkt, an dem der langsame Erosionsprozess des Politischen in dessen völlige Transformation umschlug.

Prinzipienlosigkeit war für Trump bereits gängige Geschäftspraxis, lange bevor sie zu einer politischen Praxis wurde. Sein kapitalistischer Appeal und sein politischer Nihilismus sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Trumps untrügliches Gespür für leichtgläubige Kundschaft und leicht zu plündernde Geldtöpfe führte ihn schließlich von zwielichtigen Immobiliengeschäften und Branding-Experimenten wie der Premium-Fleischwarenmarke »Trump Steaks« zu den Vorwahlen der Republikanischen Partei und schließlich ins Weiße Haus. Abgesehen von der Nähe zum US-Finanzministerium bietet Letzteres noch eine Vielzahl weiterer Geschäftsmöglichkeiten – zumal für einen Mann mit einer so großen und unternehmerischen Familie.

Der Marktplatz und die Wahlurne

Diese Beobachtungen laufen auf eine grundlegende Erkenntnis über das Leben in einer kapitalistischen Demokratie wie den USA hinaus: Um seine Stabilität und Legitimität zu wahren, muss dieses System die Sphären von Marktwirtschaft und Staatsbürgerschaft voneinander getrennt halten. Auf dem Markt werden die Menschen nach ihrer Fähigkeit beurteilt, Renditen auf Investitionen zu erzielen. Dabei wird praktisch jede nicht gesetzlich untersagte Methode der Profitmacherei gebilligt – das Senken der Löhne, das Unterminieren der Sozialversicherung, das Offshoring von Arbeitsplätzen, die Sabotage von Gewerkschaftsarbeit und das Vorgaukeln vermeintlich wundersamer Eigenschaften der zu verkaufenden Produkte. Der Markt ist das Reich, in dem der Egoismus waltet, in dem Reichtum Autorität gleichkommt und grundlegende Ungleichheiten als selbstverständlich hingenommen werden.

»Alle Alternativen zu demokratischer Politik wurden ausprobiert, und alle sind sie gescheitert.«

Die Staatsbürgerschaft dagegen ist die Sphäre, in der wir gemeinsam entscheiden, in welche Richtung es mit unserem Land gehen soll. Hier steht das Gesetz in der Pflicht, die grundsätzliche Gleichbehandlung und Chancengleichheit der Menschen zu gewährleisten. Walt Whitman, der Dichter der Demokratie, schrieb einmal: »Every atom belonging to me as good belongs to you« – jedes Atom, das mir gehört, gehört genauso gut dir. Das ist und bleibt die Idee der Staatsbürgerschaft.

Doch die Sphären von Markt und Staatsbürgerschaft lassen sich nicht voneinander fernhalten. Gegen das Charisma des Reichtums ist auch die Politik nicht gefeit. Abhängigkeit und Gefügigkeit verschwinden nicht einfach, wenn wir die Grenze zwischen einer auf Ungleichheit beruhenden Wirtschaft und einer der Vorstellung nach egalitären Staatsbürgerschaft überschreiten. Vor allem aber endet das Profitstreben nicht an den Grenzen von Recht und Staat. »Der Markt«, wie wir dieses Streben höflicherweise nennen, kolonisiert die Politik. Er entdeckt, dass eine der besten Möglichkeiten, sich Vorteile zu verschaffen, darin besteht, Kontrolle über das Gesetz – oder den Staat, der die Gesetze macht – zu erlangen. Politik-Unternehmerinnen und Normen-Entrepreneure weiten die Techniken der Gewinnerzeugung auf die Sphäre des Politischen selbst aus und machen aus dem Staat etwas, das des Nihilismus wirklich würdig ist. Es kommt der Tag, an dem er nicht mal mehr fähig ist, auch nur den Anschein aufrechtzuerhalten, dass Politik etwas anderes wäre als der Markt – ein Ort, an dem wir als Gleiche handeln und kollektive Kontrolle über unsere Lebensumstände ausüben.

Wenn sich die Gesellschaft der USA von den vergangenen vier Jahren erholen will, muss sie die Demokratie vom freien Markt zurückerobern, dessen Inkarnation Trump darstellt.

Alle haben das Recht, zu kaufen

Die Verwechslung von Demokratie und Markt ist älter als die Trump-Präsidentschaft und reicht weit über sie hinaus. 2020 beschrieb die gamifizierte Trading-App Robinhood ihre »Mission« als »Demokratisierung des Finanzwesens«. »Demokratisierung« bedeutet in diesem Fall, die Barriere für die Partizipation an Gewinnen und Verlusten im Kasino des Marktes zu senken. Schon sechs Jahre zuvor wurde der Handel mit Kryptowährungen als »Demokratisierung der Wall Street« bezeichnet. Zur selben Zeit behauptete man, Bitcoin sei der Versuch, »Währung und Zahlung zu demokratisieren«. 2011 versprach die Online-Jobbörse Monster, »die Personalrekrutierung zu demokratisieren«, indem sie massenhaft Arbeitssuchende an potentielle Arbeitgeber vermittelte.

Wenn man erst einmal angefangen hat, darauf zu achten, sieht man sie plötzlich überall: Versprechungen über Versprechungen, die verheißen, die Werbung, das Design, das Direktmarketing, die Medizin oder was auch immer zu »demokratisieren«. Einige dieser Barrieren abbauenden Innovationen ermächtigen tatsächlich ihre Nutzerinnen und Nutzer. Die meisten jedoch verschärfen lediglich die Verletzlichkeit des Lebens gegenüber dem Markt, indem sie den ohnehin schon unerbittlichen Beschuss mit spekulativen Wettangeboten, aufdringlichen Anzeigen und prekären Jobs noch intensivieren, und dem Ganzen obendrein den Anschein eines aufregenden neuen Horizonts der Freiheit verleihen.

Vielleicht ist es nicht überraschend, dass der Markt einen so notorisch unterbestimmten Begriff wie »Demokratisierung« für sich einnehmen würde. Doch bei aller Liebe der Wirtschaftswelt für Worte wie »Disruption« – es waren keine Werbeleute, die diese Neuerung herbeiführten. 2010 erklärte eine Professorin der Harvard Business School, der Apple-Mitbegründer Steve Jobs hätte »das Computing demokratisieren« wollen, indem er es »den Massen bequem zugänglich« machte. Im selben Jahr versprach Robert Zoellick, der damalige Präsident der Weltbank und frühere Handelsbeauftragte von George W. Bush, durch freien Zugang zu den Datenbeständen seiner Bank die Entwicklungsökonomie zu »demokratisieren«.

Bereits 2009 verstand die New York Times die Vorläufer von Robinhood als eine »Demokratisierung des Investments«. 2007 sprach sie sogar von einem Trend zur »Demokratisierung der plastischen Chirurgie«, womit gemeint war, dass Menschen mit einem Haushaltseinkommen von unter 30.000 Dollar im Jahr, die in vielen Fällen zudem nicht krankenversichert waren, ihre kosmetischen Eingriffe mit Krediten finanzierten. Schließlich, so die Times, richte sich das Einkommen bekanntermaßen nach der Attraktivität. »Ich habe für mein Auto einen Kredit aufgenommen«, so wurde die vielsagende Erklärung einer Patientin wiedergegeben, »warum sollte ich nicht auch für mein Gesicht einen Kredit aufnehmen?«

Es handelt sich dabei nicht um einen zufälligen Missbrauch des Demokratie-Begriffs. Er wurzelt im Internet-Optimismus der 1990er und frühen 2000er Jahre, als man glaubte, dass Open Source die Software, Seiten wie Wikipedia das Wissen und Nachrichtenblogs die Berichterstattung demokratisieren würden. Als sei dem nicht genug, sollte das Internet sogar die Demokratie selbst demokratisieren, indem es den Menschen die Möglichkeit gab, sich online zu organisieren. Heute wissen wir – und wir hätten es schon damals wissen können –, dass uns das Internet stattdessen die größten Monopole der Weltgeschichte, ein Aufblühen von Verschwörungstheorien und anderen »alternativen« Wissensformen sowie einen Hobbesschen Online-Krieg aller gegen alle bescheren würde.

Die dem zugrundeliegende Verwirrung über Demokratie und Markt ist nur eine respektablere Version der Verwirrung, die Trump als Präsident verkörpert hat. Der Markt lässt – wie auch die Demokratie – alle teilhaben und bietet ihnen ein Forum, in dem sie ihre Überzeugungen und Vorlieben zum Ausdruck bringen können. In diesem Sinne sind sie beide egalitär. Auch organisiert der Markt – wie die Demokratie – unser Zusammenleben mitunter dadurch, dass er verstreute Ansichten und Werte zusammenführt, wenn auch nicht durch Wahlen, sondern durch Käufe. So ist das allgemeine Kaufrecht als ein leicht verständliches Konzept von Demokratie zum allgemeinen Wahlrecht hinzugetreten und hat es zu einem gewissen Grad ersetzt.

Diese Verschiebung führte dazu, dass der egalitäre Geist der Demokratie fortan als ein Einreißen von Marktbarrieren verstanden wurde – als ein Zurückdrängen von »Experten«-Wissen und allem, was der Verbraucher-Investorin bei der Finanzplanung für ihr überschüssiges Kleingeld im Weg stand. Das täuschte darüber hinweg, dass ein durchgreifender Markt nicht so sehr eine Spielart der Demokratie darstellt, als vielmehr eine Art Bizarro-Demokratie – ein Gegenteil, das gerade durch seine unbehagliche Ähnlichkeit tatsächlicher Demokratie abträglich ist.

Die Politik der Trump-Jahre

Sowohl Trump als auch seine Opposition haben sich auf diese und andere Alternativen zu demokratischer Politik verlassen. Während das Weiße Haus nach Art einer Direktmarketingkampagne mit integriertem Live-Kommentar zu den Wall-Street-Indizes betrieben wurde, hofften die Demokraten zunächst darauf, dass die Märkte Trump für seine Vetternwirtschaft, seine erratischen Gesten in Sachen Industriepolitik und seine vermeintlich ohne jede Rücksicht geführten Handelskriege abstrafen würden. Als klar wurde, dass sich das Kapital unter Trump durchaus wohl fühlte, wandte sich der Mainstream der Demokratischen Partei stattdessen den »Normen« zu, gegen die der Präsident am laufenden Band verstieß – was sicherlich stimmte, jedoch auf eine elitäre Moral hinauslief, die sich nicht als Antrieb einer wahrhaft demokratischen Politik eignet.

Die Führung der Demokratischen Partei hoffte, dass die Verfassung, die Gerichte und die vom Ex-FBI-Chef Robert Mueller verkörperte Rechtsstaatlichkeit Trump zu Fall bringen würden. Nicht nur, dass nichts dergleichen geschah – nach seiner Wahlniederlage musste man sich sogar Sorgen machen, dass dieselben Gerichte dem Volk die Entscheidung aus der Hand nehmen und Trump doch noch den Sieg zuschieben könnten. Alle Alternativen zu demokratischer Politik wurden ausprobiert, und alle sind sie gescheitert. Beinahe hätte diese entmutigende Erfahrung den Lebensgeist der Politik selbst erstickt – doch er hat es überstanden.

Eine der hoffnungsvolleren Entwicklungen während der Trump-Jahre war, dass die Demokratische Partei daran erinnert wurde, dass Politik bedeutet, Mehrheiten zu erringen, Wahlen zu gewinnen und so an die Regierung zu gelangen. Das liegt vor allem daran, dass Trump erst der zweite US-Präsident der Moderne war, der ins Weiße Haus einzog, ohne eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben – in jedem anderen Wahlsystem, das nicht durch eine Institution wie das US-amerikanische Electoral College verfälscht ist, hätten die drei Millionen Stimmen Differenz zu Hillary Clinton eine herbe Niederlage bedeutet. (George W. Bush erhielt im Jahr 2000 etwa eine halbe Million Stimmen weniger als sein Kontrahent Al Gore – auch eine Niederlage, aber eine deutlich knappere.) Während Trump unerbittlich dafür angegriffen wurde, den Geist und Wortlaut der Verfassung zu zersetzen, verdankte er ihr allein seine Präsidentschaft.

Die Trump-Administration war der Schlussstein für die Befestigung der Herrschaft einer Republikanischen Partei, deren gesamte Strategie darauf aufbaut, populäre Minderheiten in konstitutionelle Mehrheiten umzuwandeln. Sie verlässt sich dabei auf das institutionelle Dreieck aus dem Weißen Haus, dem Senat – den sie allein kontrolliert, obwohl sie nur rund 45 Prozent der Bevölkerung vertritt –, und den Bundesgerichten, zu deren Besetzung es nur eine Nominierung des Präsidenten und die Zustimmung des Senats benötigt. Von den neun Richterinnen und Richtern am Obersten Gerichtshof der USA wurden nun fünf durch einen minoritären Republikanischen Senat bestätigt, und davon wiederum drei von einem minoritären Präsidenten ernannt – keinem anderen als Donald Trump.

Die richtige Art von Konflikt

In der Erleichterung, der Erschöpfung und dem Ekel nach Trumps Rauswurf aus dem Weißen Haus wird der Impuls aufkommen, zu sagen, dass der gesamte Konflikt der letzten Jahre ein einziger Fehler war. Dieser Impuls ist nur natürlich und insbesondere dem Biden-Stil wesentlich – doch er ist nur zur Hälfte richtig. Das kaputte politische System der USA erlaubt es, dass Minderheiten Wahlen gewinnen und die Macht übernehmen, und ist zugleich zu fragmentiert, als dass eine Regierung effektiv arbeiten könnte. Damit produziert es tatsächlich die falsche Art von Konflikten.

Da sich positive Zukunftsprojekte wie der Green New Deal häufig selbst für diejenigen Wählerinnen und Wähler utopisch anfühlen, die sie unterstützen, fällt die politische Mobilisierung in vielen Fällen darauf zurück, vor der existenziellen Bedrohung durch die Gegenseite zu warnen – sie setzt auf die panische Angst vor dem, was die anderen tun könnten. Anstatt als eine potentiell gestaltende Mehrheit, wird jede politische Gruppierung in erster Linie als eine potentiell gefährdete Minderheit angesprochen – das gilt auch für die Anhängerschaft von Trump, die ihrer Meinung nach von allen am meisten bedroht ist. Alles wird politisiert – vom Essen über den Urlaub bis hin zur Alltagssprache. Zugleich ändert die Politik wenig an den materiellen Bedingungen, unter denen wir ein sicheres oder unsicheres Leben führen und die uns Macht verleihen oder sie uns nehmen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir tatsächlich den falschen Kampf gekämpft haben – den Konflikt der narzisstischen Projektion und Paranoia, den Trump gestaltet und gewollt hat, da er anders nicht hätte gewinnen können. Aber das bedeutet nicht, dass der Konflikt an sich der Fehler war. Der Konflikt ist die notwendige Grundlage der Politik – es geht nur darum, ihn produktiv zu machen. Die Niederlagen der Demokratischen Partei bei den Senats- und Kongresswahlen, das Versäumnis, die Regierungen der Bundesstaaten zu erobern, bevor diese demnächst die Kongresswahlbezirke neu einteilen, und die signifikanten Stimmenverluste bei Latinos haben gezeigt, dass der politische Schlachtruf »Wir sind nicht Trump« eine knappe Mehrheit der Bevölkerung und – dank einer Reihe hauchdünner Vorsprünge in einzelnen Staaten – auch eine bedeutende Mehrheit der Wahlleute des Electoral College einnehmen kann. Aber um wirklich regieren zu können, reicht das nicht.

Bernie Sanders’ Aufruf zu einer »politischen Revolution« war die unmissverständlichste Aussage über die Aufgabe der Demokratie, die die USA seit Jahrzehnten zu hören bekommen haben: Demokratien sollen Mehrheiten dazu befähigen, die Kontrolle über ihre eigenen Institutionen zu übernehmen und die Bedingungen ihres gemeinsamen Lebens neu zu bestimmen. Die Notwendigkeit dieser Art von Politik ist nur umso deutlicher geworden, je mehr die USA im Zuge der Covid-19-Pandemie in eine immer grausamere Ungleichheit abgedriftet sind.

Aber die politischen Erbinnen und Erben dieser Kampagne werden größere Hürden zu überwinden haben als den minoritären Präsidenten Donald Trump. Sie werden gegen die verbündeten Kräfte des freien Marktes und einer zu Ungunsten der Mehrheit geschriebenen Verfassung ankämpfen und die Demokratie aus deren Umklammerung befreien müssen – aus den Fängen einer Verbindung also, die es uns allzu leicht macht, die uns auferlegten Beschränkungen als eine Form von Freiheit misszuverstehen.

Jedediah Britton-Purdy lehrt Verfassungs- und Umweltrecht an der Columbia University in New York.