13. Juli 2022

Der Kampfgeist von Patrice Lumumba lebt weiter

Vor über 60 Jahren wurde der kongolesische Unabhängigkeitskämpfer Patrice Lumumba ermordet. Zurück blieb nur ein Goldzahn, den die ehemalige Kolonialmacht Belgien nun zurückgegeben hat. Doch die Folgen kolonialer Gewalt sind damit noch lange nicht behoben.

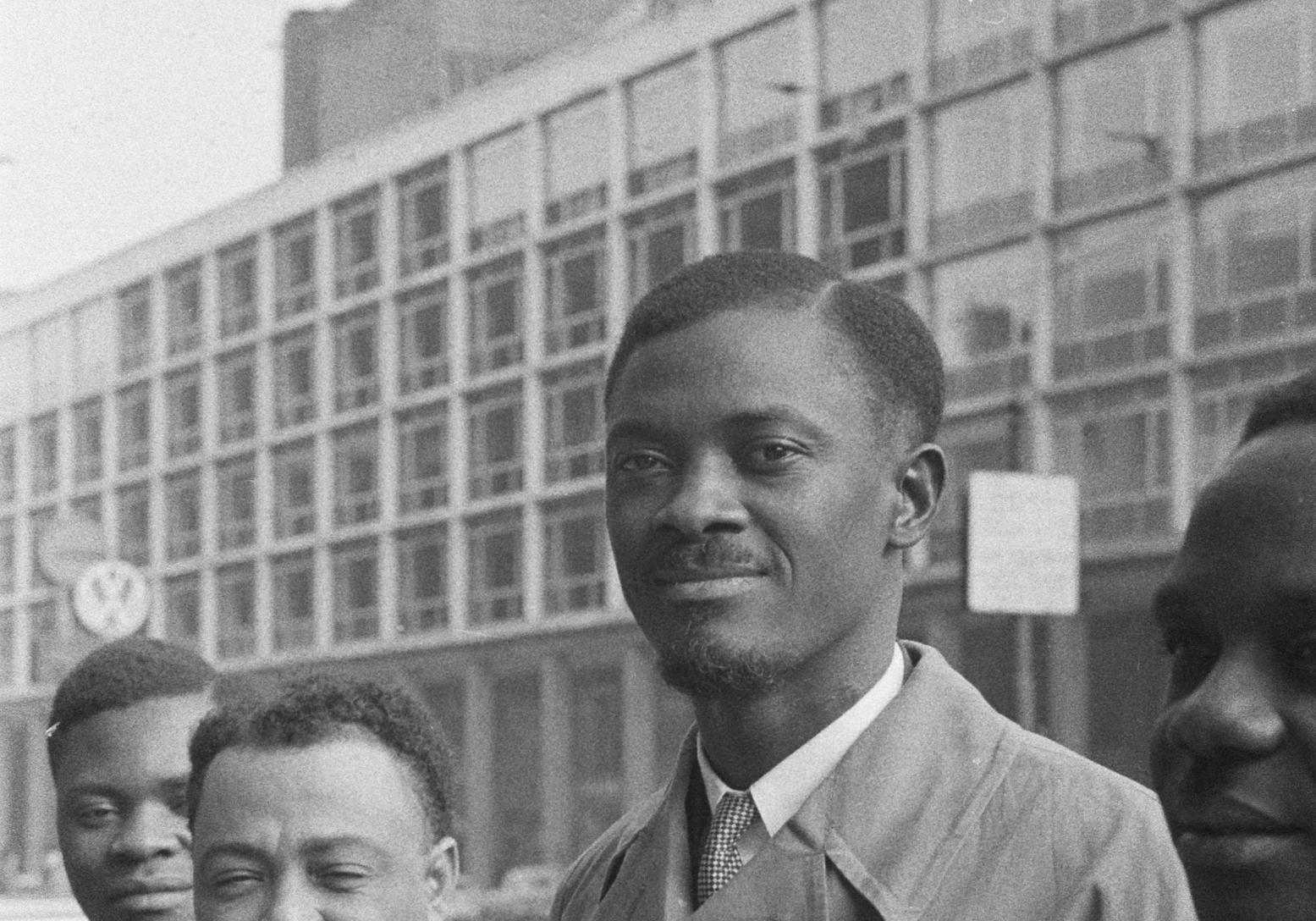

Patrice Lumumba in Brüssel, 1960.

Am 20. Juni 2022 wurde der Goldzahn des ermordeten Unabhängigkeitskämpfers und ersten kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba nach 61 Jahren endlich an seine Familie zurückgegeben und zur Ruhe gebettet. Er ist das einzige, was von ihm noch übrig ist. Nach seiner brutalen Ermordung im Jahr 1961 wurde Lumumbas Zahn von einem belgischen Polizisten eingesteckt und später von der belgischen Regierung unter Verschluss gehalten.

Der Rückgabe ging eine groteske Zurschaustellung »kolonialer Schuld«voraus. Belgiens König Philippe brachte zwar »tiefstes Bedauern über diese Wunden der Vergangenheit« zum Ausdruck, ging aber nicht so weit, sich formell zu entschuldigen. Er bot auch keine Reparationen für die Verwüstungen an, die Belgien im Kongo angerichtet hat. Diese beiden Episoden zeigen deutlich, dass die ehemaligen Unterdrücker den Kongo trotz angeblicher »Dekolonialisierung« noch immer fest im Griff haben.

König Leopolds Geist

Um den Kontext zu verstehen, in dem die Rückführung von Lumumbas Überresten stattfand, muss man die Geschichte des Kongo und des belgischen Imperialismus betrachten. Ein walisischer Entdecker und Spekulant namens Henry Morton Stanley machte den belgischen König Leopold II. – den Bruder des Ururgroßvaters von König Philippe – mit dem »Juwel« Kongo bekannt. Als Stanley das Kongobecken erforschte, erkannte er den Ressourcenreichtum des Landes. Was Elfenbein anging, notierte er etwa: »Man kann davon ausgehen, dass es im Kongobecken etwa 200.000 Elefanten in etwa 15.000 Herden gibt, von denen jeder, sagen wir, im Durchschnitt 50 Pfund Elfenbein an seinem Kopf trägt, was, wenn es eingesammelt und in Europa verkauft würde, 5.000.000 Pfund entspräche.«

Leopold konnte der Verlockung des Reichtums, den die Kontrolle über dieses unerschlossene Land versprach, nicht widerstehen. Er beauftragte Stanley offiziell damit, Belgiens Zugang zu der Region unauffällig auszuweiten. Stanleys Landnahme war erfolgreich: Dem Historiker Leo Zeilig zufolge konnte er im Jahr 1884 mindestens 500 »Verträge« vorweisen – indigene Stämme hatten diese Grundstücksurkunden, die in einer ihnen unbekannten Sprache verfasst waren, unwissentlich unterzeichnet.

Auf diese Weise gelang es Leopold, ein riesiges Territorium unter seine Kontrolle zu bringen. Neben diesen »Verträgen« behauptete er außerdem, im Kongo eine philanthropische Mission zu verfolgen, um seinen Anspruch auf das Land zu legitimieren. Als die europäischen Imperialmächte auf der Berliner Konferenz von 1884/85 beschlossen, Afrika untereinander aufzuteilen, erfüllten sie Leopolds Wunsch und erkannten seine Internationale Afrika-Gesellschaft (später Kongo-Freistaat) offiziell an. Die USA machten dabei den Anfang: Sie bestätigten Leopolds Anspruch auf den Kongo noch vor der Konferenz und setzten sich bei den europäischen Mächten dafür ein, es ihnen gleichzutun. Der Grundstein für eine langandauernde Beziehung war damit gelegt.

Entgegen der Beteuerung, eine humanitäre, »zivilisierende« Mission zu verfolgen, war Leopolds Herrschaft über den Kongo-Freistaat eine der barbarischsten, gewalttätigsten und despotischsten dieser Zeit – selbst in einer Ära, die generell von unsäglicher kolonialer Brutalität geprägt war. Leopold sicherte seine Herrschaft mit der Waffengewalt seiner privaten Söldnerarmee, der Force Publique, und ließ den Kongo auf der Jagd nach schwindelerregenden Profiten in kürzester Zeit ausbluten. Der einheimischen Bevölkerung wurden strenge Quoten für die Abgabe von Kautschuk, Gold und Elfenbein auferlegt. Wer diese nicht erbrachte, wurde zur Strafe verstümmelt oder umgebracht.

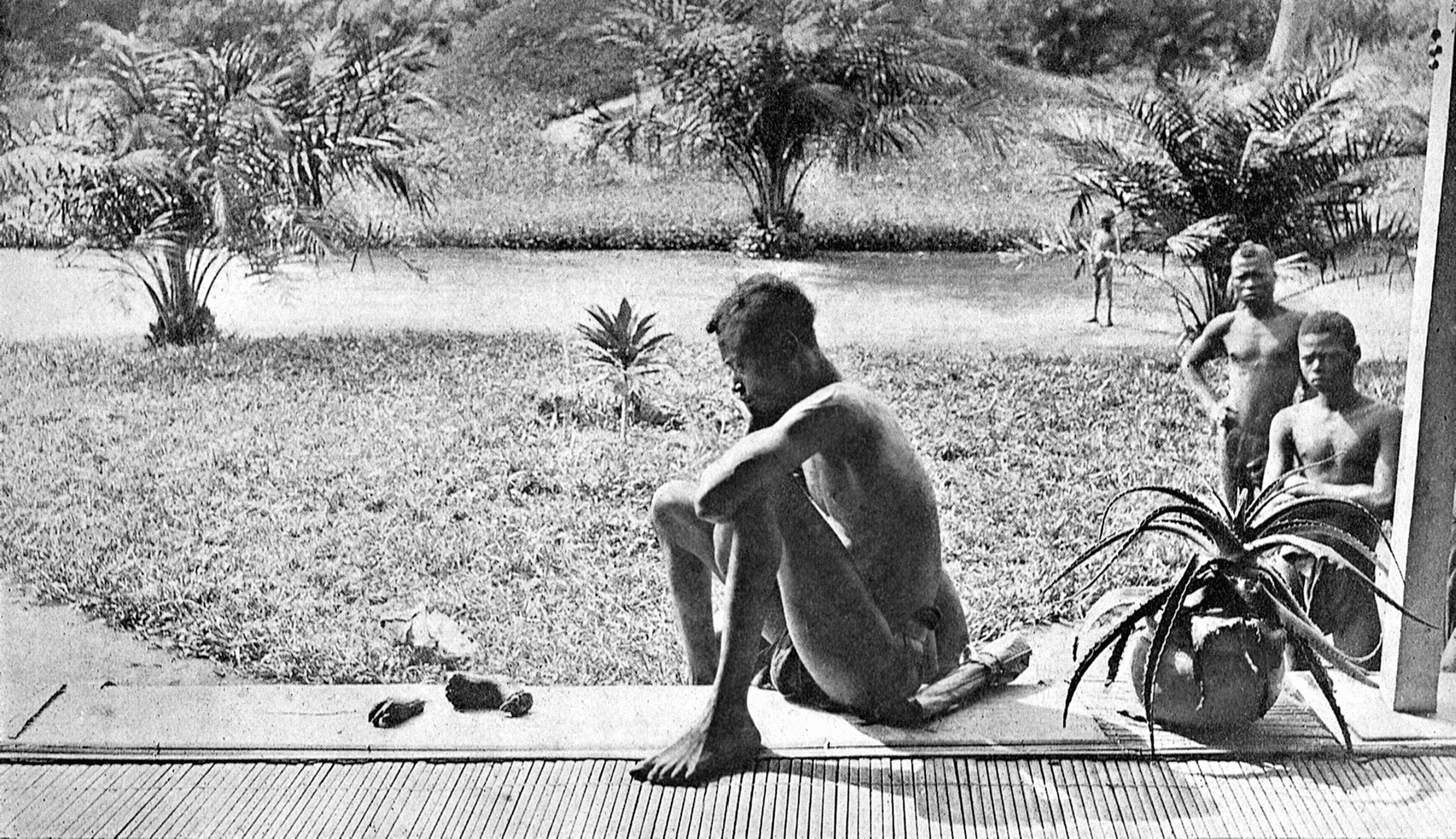

Die Fotografin Alice Seeley Harris hat den Schrecken von Leopolds Herrschaft im Kongo-Freistaat im Jahr 1904 auf einem berühmt gewordenen Foto eingefangen. Es zeigt einen Kongolesen namens Nsala, der voller Trauer auf die abgetrennte Hand und den abgetrennten Fuß seiner fünfjährigen Tochter Boali blickt, die verstümmelt und getötet wurde, weil er seine Kautschukquote nicht erfüllen konnte. Es sind herzzerreißende Schicksale wie diese, die Belgiens heutiger König Philippe meint, wenn er von den »Wunden der Vergangenheit« spricht.

Alice Harris, Nsala of Wala in the Nsongo District (ABIR Concession), 1904, Foto: gemeinfrei, Wikimedia Commons

Leopold hatte nie auch nur einen Fuß in seinen Kongo-Freistaat gesetzt. Doch seine völkermörderische Herrschaft von 1885 bis 1908, als er die Kontrolle über das Gebiet an die belgische Regierung abtrat, kostete Schätzungen zufolge mindestens 10 Millionen Kongolesinnen und Kongolesen das Leben. Durch die gnadenlose Ausbeutung der Menschen und des Landes häufte er ein sagenhaftes Privatvermögen an, das heute Milliarden von Euro entspräche. Die wohl bekannteste Darstellung der maßlosen Maschinerie der Gewalt im Kongo-Freistaat ist Joseph Conrads Roman Herz der Finsternis von 1899. Die Handlung ist zwar fiktiv, jedoch verarbeitet Conrad darin seine Erfahrungen bei der Arbeit für ein belgisches Unternehmen am Kongo.

Die kongolesische Bevölkerung ließ diese Brutalisierung und Entmenschlichung jedoch nicht tatenlos über sich ergehen. Auch unter der überwältigenden Gewalt der Herrschaft Leopolds gab es alltäglichen Widerstand und mehrere Aufstände. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte wird klar: Der grausame Mord an Patrice Lumumba, die Zerstückelung seines Leichnams und die Aufbewahrung seines Zahns als Trophäe ist ein Abbild der historischen Gewalt, die der kongolesischen Bevölkerung wiederfahren ist.

Lumumbas Aufstieg

Patrice Lumumba wurde am 2. Juli 1925 im Dorf Onalua geboren, siebzehn Jahre nachdem aus Leopolds Kongo-Freistaat Belgisch-Kongo wurde. Der König kontrollierte das Gebiet zwar nicht mehr, jedoch hatte sich das Leben unter der belgischen Kolonialverwaltung kaum verbessert. Die Umwandlung des Kongo in eine europäische Siedlerkolonie wurde vorangetrieben, die Segregation verschiedener Ethnien wurde im Gesetz festgeschrieben und von den Kolonialbehörden durchgesetzt. Die gefürchteten Quoten blieben bestehen und Dorfbewohner wurden gezwungen, kilometerweit zu wandern, um in den nächstgelegenen Wäldern Kautschuk zu gewinnen. Wie im Südafrika zu Zeiten der Apartheid mussten Kongolesinnen und Kongolesen über achtzehn Jahren eine Reiseerlaubnis mit sich führen, und in der gesamten Kolonie wurde eine Ausgangssperre ab 18 Uhr verhängt.

Mithilfe katholischer Missionare versuchten die belgischen Kolonialherren, die Kolonisierten zu europäisieren. Den Vorbild-Afrikaner bezeichnete man als Évolué: Er sprach Französisch, trug europäische Mode, arbeitete als Angestellter und durfte Geschäfte betreten, die ansonsten nur Weißen vorbehalten waren – die Verkörperung des Titels von Frantz Fanons berühmtem Buch von 1952: Schwarze Haut, weiße Masken.

Lumumba wurde in einer katholischen Missionsschule erzogen und erlebte die allgegenwärtige Gewalt der Kolonialherrschaft aus erster Hand. Schläge und Auspeitschungen waren an der Tagesordnung und den Kindern wurde schwere Arbeit auferlegt. Lumumba erhielt schon im jungen Alter die Akkreditierung als Évolué und alle damit verbundenen Vorteile. Nach seinem Schulabschluss nahm er eine Stelle als Postbote in Stanleyville (heute Kisangani) an und blieb über ein Jahrzehnt lang dort.

Lumumbas politisches Engagement begann 1955, als er der Belgischen Liberalen Partei beitrat. Doch seine Opposition gegen die katholische Kirche und seine Weigerung, sich den belgischen Kolonialherren unterzuordnen, trafen auf erheblichen Widerstand. Am 6. Juli 1956 wurde er wegen Veruntreuung festgenommen, womit der Prozess seiner Radikalisierung gegen den belgischen Kolonialismus begann. Als Lumumba 1957 wieder freigelassen wurde, war er kein gemäßigter Évolué mehr, sondern ein radikaler antikolonialer Unabhängigkeitskämpfer.

1958 war Lumumba Mitgründer der Mouvement National Congolais (MNC) und wurde zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Als solcher nahm er an der ersten Konferenz unabhängiger afrikanischer Staaten teil, die von Kwame Nkrumah, dem Präsidenten des kürzlich unabhängig gewordenen Ghana, abgehalten wurde. Auf dieser Konferenz betonte Lumumba die Notwendigkeit panafrikanischer Einheit: »Diese historische Konferenz, die uns in Kontakt mit qualifizierten Anführern aller afrikanischen Länder und der ganzen Welt bringt, zeigt uns eines: Trotz der Grenzen, die uns trennen, trotz unserer ethnischen Unterschiede, haben wir das gleiche Gewissen, die gleiche Seele, die Tag und Nacht in Angst badet, den gleichen Wunsch, den afrikanischen Kontinent unabhängig zu machen … frei von Unsicherheit, frei von kolonialer Herrschaft.«

Wenn Lumumbas Gefängnisaufenthalt den Beginn seiner Radikalisierung markierte, so war sein Treffen mit Nkrumah und anderen afrikanischen, chinesischen und sowjetischen Delegierten in Ghana ein Katalysator. Lumumba brachte die Dynamik und den Optimismus der Konferenz in den Kongo und stürzte sich dort in die antikoloniale Organisierung.

Ein Wendepunkt für Lumumba und die MNC war ein Aufstand in der Hauptstadt Leopoldville am 4. Januar 1959, der schätzungsweise 500 Kongolesinnen und Kongolesen das Leben kostete. Die MNC wurde daraufhin der bei weitem wichtigste politische Akteur in der Stadt, was ihre Bekanntheit drastisch erhöhte. Ein beträchtlicher Anteil der Stadtbevölkerung wurde durch den Aufstand radikalisiert, da die MNC eine attraktive Alternative zum Leben im belgischen Kolonialsystem anbot. Andere, noch radikalere Parteien wie die vom MNC-Mitgründer Alphonse Nguvulu initiierte Action Socialiste (später Parti du People) und die Parti Solidaire Africain hatten ebenfalls großen Einfluss in der Évolué-Bevölkerung.

Die unauflösbaren Widersprüche des Lebens unter der Kolonialherrschaft spitzten sich immer weiter zu. Da die belgischen Behörden nur widerwillig reagierten, forderte Lumumba im März 1959 einen Stichtag für die kongolesische Unabhängigkeit. Lumumba, der angeblich achtzehn Stunden am Tag arbeitete, um seine Botschaft zu verbreiten, wurde daraufhin im Oktober desselben Jahres zum zweiten Mal verhaftet und im Januar 1960 zu sechs Monaten Haft verurteilt.

Seine zweite Inhaftierung machte ihn jedoch nur noch bekannter. Nur wenige Tage nach seiner Freilassung legte der Belgisch-Kongolesische Runde Tisch in Brüssel den 30. Juni 1960 als Datum der Unabhängigkeit des Kongo fest. Bei der Wahl am 23. Juni wurde die MNC stärkste Kraft und konnte eine Koalitionsregierung bilden. Eine Woche darauf wurde der Kongo unabhängig. Belgiens König Badouin hielt am Unabhängigkeitstag eine Rede, in der er das »Genie von König Leopold II.« lobte und seine von jetzt an unabhängigen Untertanen aufforderte, »zu beweisen, dass ihr unser Vertrauen verdient habt«.

Lumumba, der ursprünglich nicht als Redner vorgesehen war, hielt vor dem belgischen König und seinen kongolesischen Landsleuten daraufhin eine Rede, in der er den belgischen Kolonialismus scharf anprangerte. Es sollte einer der bedeutendsten Momente seiner politischen Laufbahn werden. Seine Worte wurden von den Kongolesinnen und Kongolesen im Publikum mit großem Beifall aufgenommen, verärgerten jedoch König Badouin, der drohte, die Veranstaltung zu verlassen. Lumumba war aufgrund seiner Hinwendung zur Sowjetunion und seinen Äußerungen über die Verstaatlichung von Bodenschätzen bereits ins Fadenkreuz geraten – doch dieser Affront gegen die weltweite weiße Vorherrschaft besiegelte sein Schicksal.

Der Katanga-Plan

Als die Spannungen zwischen Belgien und dem Kongo überhandnahmen und die westlichen Mächte befürchteten, das rohstoffreiche Land an die Sowjetunion zu verlieren, heckten sie einen Plan aus, um Lumumba endgültig von der Bildfläche verschwinden zu lassen.

Nachdem Lumumba das kongolesische Militär »afrikanisiert«, also europäische durch afrikanische Offiziere ersetzt hatte, kam es zu einem Ausbruch von Gewalt. Die ressourcenreiche Provinz Katanga erklärte am 11. Juli 1960 mit Unterstützung der belgischen Regierung und Bergbauunternehmen ihre Abspaltung vom Kongo. Unter dem Vorwand, belgische Staatsangehörige und belgisches Kapital zu schützen, entsandte Belgien Truppen in die Region, die auf der Seite der Rebellen kämpften. Lumumba wandte sich hilfesuchend an die UNO, doch seine Rufe stießen auf taube Ohren. Daraufhin bat Lumumba die Sowjetunion um Unterstützung – für die westlichen Mächte ein weiterer unentschuldbarer Akt.

Am 2. Dezember 1960 wurde Lumumba bei einer gemeinsamen Operation der Geheimdienste Großbritanniens, der USA und Belgiens ein drittes und letztes mal verhaftet. Sein ehemaliger Verbündeter Joseph Mobutu hatte ihn verraten. Lumumbas Hinrichtung war besonders grausam: Gemeinsam mit seinen engen Vertrauten Joseph Okito und Maurice Mpolo wurde er vor einen Baum gestellt und erschossen. Ihre Leichen wurden zerstückelt und in Säure aufgelöst. Der von den USA unterstützte Mobutu durfte den Kongo als Belohnung für seine Kooperation 32 Jahre lang als brutaler Diktator regieren.

Lumumba lebt

Es hat mehr als sechs Jahrzehnte gedauert, bis Belgien Lumumbas Zahn zurückgegeben hat. In der Zwischenzeit ist der Kongo zum Synonym für Brutalität, Konflikt und Instabilität geworden. Belgien weigert sich bis heute, eine offizielle Entschuldigung abzugeben oder Reparationen für die nicht zu beziffernde Zerstörung zu leisten, die es im Kongo angerichtet hat. Auch stehen Statuen, die dem »Genie« König Leopold II. gewidmet sind, nach wie vor stolz auf öffentlichen Plätzen.

Im Jahr 2002 kam eine Untersuchung des belgischen Parlaments zu dem Schluss, ihr Land sei für Lumumbas Tod »moralisch verantwortlich«. Das bedeutet jedoch wenig, solange sich Belgien als Kolonialmacht geriert, seine blutgetränkte Vergangenheit verherrlicht und die Entwicklung des Kongo blockiert.

Wir wissen nicht, wie der Kongo unter Lumumba ausgesehen hätte. Schließlich wurde er nach nur drei Monaten an der Macht ermordet. Doch sein Martyrium hat ihn weltweit zu einem Symbol des antikolonialen Widerstands gemacht. Der Name Patrice Lumumba steht in einer Reihe mit ebenfalls gestürzten Zeitgenossen wie Kwame Nkrumah, die uns erahnen lassen, was hätte sein können. Lumumba ruht jetzt in Frieden. Er bleibt eine Inspiration für alle, die sich für globale Gerechtigkeit und den antiimperialistischen Kampf einsetzen.

Perry Blankson ist Kolumnist bei Tribune, Projektkoordinator beim Young Historians Project und Redaktionsmitglied beim History Matters Journal.

Perry Blankson ist Kolumnist bei Tribune, Redaktionsmitglied beim History Matters Journal und Koordinator beim Young Historians Project.