02. Juni 2022

Die Teilung Irlands könnte bald Geschichte sein

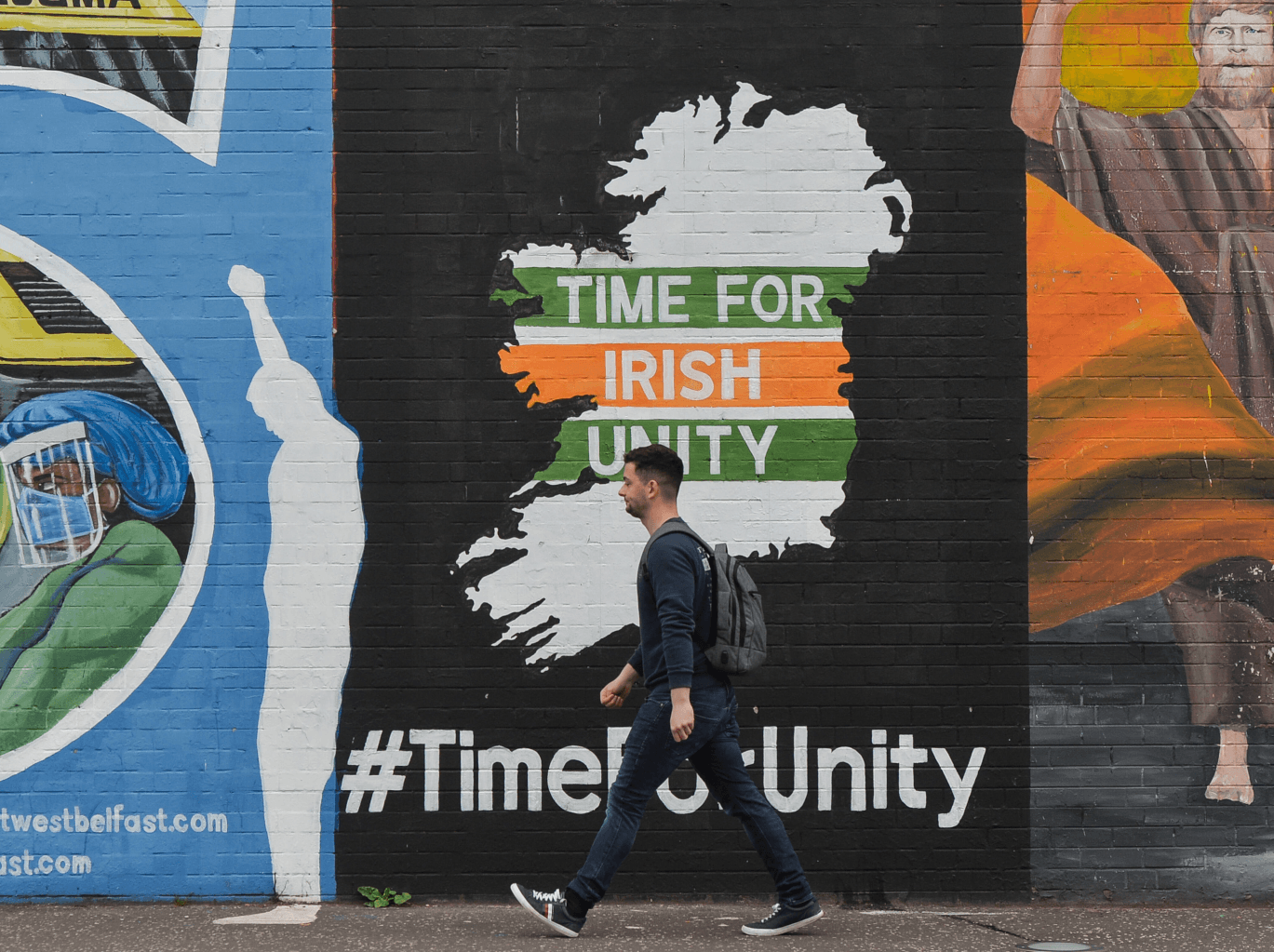

Mit dem historischen Sieg der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin brechen für britentreue Unionisten harte Zeiten an. Denn die Wiedervereinigung Irlands ist damit endlich in greifbarer Nähe.

Sinn Féin ist seit kurzem stärkste politische Kraft – die Wiedervereinigung ist damit greifbar nah.

Sinn Féin hat gerade einiges zu feiern. Die Partei wurde bei den Parlamentswahlen in Nordirland am 5. Mai mit 29 Prozent stärkste Kraft – mit 7,7 Prozent Abstand zu ihrer größten Konkurrentin, der Democratic Unionist Party (DUP), welche mit ihrer konfessionell spalterischen Kampagne ein enttäuschendes Ergebnis einfuhr.

Auch in der Republik Irland im Südteil der Insel führt Sinn Féin die Umfragen an. Damit hat die Partei in beiden Teilen Irlands eine realistische Chance darauf, die Regierung anzuführen. Für die wichtigste Strömung des irischen Republikanismus läuft derzeit also alles richtig.

Der Triumph im Norden kam unverhofft. Wie ein Kommentator der BBC am Wahlabend anmerkte, wurden die Grenzen Nordirlands »bewusst entworfen«, um einen Sieg der Sinn Féin auszuschließen. Ulster, Irlands nördliche Provinz, hat neun Grafschaften, von denen drei zur Republik und sechs zu Großbritannien gehören. Ohne ihre politische Trennung vom Rest der Insel wäre das Überleben des autoritären Kleinstaats Nordirland mit seinem »protestantischen Parlament für ein protestantisches Volk« nicht möglich gewesen.

Mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 hofften die Unionisten, den Status quo der Einheit mit Großbritannien zu stärken und die republikanischen Kräfte zu schwächen. Eine Klausel des Abkommens schreibt fest, dass eine zukünftige Volksabstimmung im Norden über eine Wiedervereinigung mit dem Süden nur von der britischen Ministerin für Nordirlandangelegenheiten angesetzt werden kann. Doch da ansonsten keine konkreten Kriterien dafür festgelegt wurden, wann dieser Fall eintreten sollte, schien die konkrete Gefahr für den Unionismus gering. Theoretisch eröffnete sich hiermit zwar ein demokratischer Weg zu einem geeinten Irland – allerdings nur zu den Bedingungen und auf Initiative der britischen Zentralregierung.

Verfassungsordnung und Identität

Bei dieser Wahl war das unionistische Lager in drei Teile gespalten. Die radikale Traditional Unionist Voice und die vergleichsweise moderate Ulster Unionist Party erzielten jeweils 7,6 und 11,2 Prozent. Daneben trat noch die angeblich neutrale Alliance Party an, die vor allem in den wohlhabenden Stadtteilen von Belfast deutlich zulegen konnte. Mit 13,5 Prozent stellt sie nun die drittgrößte Fraktion in der nordirischen Regionalversammlung – eine Premiere für die Partei, die offiziell weder dem unionistischen noch dem republikanischen Lager angehört und daher geringe Chancen auf eine Regierungsbeteiligung hat.

Das Karfreitagsabkommen schreibt eine überkonfessionelle Regierungsbildung vor: Die unionistische und die republikanische Seite des politischen Spektrums stellen jeweils die Regierungschefin und ihren Stellvertreter, welche beide dieselben Befugnisse haben. Dieses Modell hat aus der nordirischen Politik eine Art Tauziehen zwischen den politisch-konfessionellen Gemeinschaften gemacht: Wenn eine Gruppe mehr Ressourcen erhält, muss die andere ebenfalls mehr bekommen. Eine weitere Konsequenz dieses Arrangements ist, dass eine der Seiten die Regierung jederzeit zu Fall bringen kann, so wie es Sinn Féin 2017 nach einem Streit mit der DUP getan hat. Nordirland hatte in den folgenden drei Jahren keine Regionalregierung [und wurde zentral aus London verwaltet].

Die moderne DUP ist eine Allianz zwischen stramm rechten ehemaligen Mitgliedern der Ulster Unionist Party (UUP), die das Karfreitagsabkommen ablehnen, und Anhängerinnen und Anhängern der presbyterianischen Freikirche des ehemaligen Parteivorsitzenden Ian Paisley, die nicht an die Evolution glauben und behaupten, es hätte vor viertausend Jahren noch Dinosaurier gegeben. Einige Politikerinnen und Politiker aus dem UUP-nahen Flügel, wie die Ex-Vorsitzende Arlene Foster und der derzeitige Parteichef Jeffrey Donaldson, hatten sich anfangs ambivalent zum Nordirland-Protokoll geäußert, das dem Norden auch nach dem Brexit Zugang zum EU-Binnenmarkt einräumt. Doch die Basis der DUP zog die Partei in dieser Frage schließlich nach rechts.

Donaldson weigert sich nun, eine stellvertretende Regierungschefin zu benennen, bis seine schwammigen Forderungen für Veränderungen am Nordirland-Protokoll erfüllt sind. Für ihn untergräbt die Einigung in ihrer derzeitigen Form die politische Union mit Großbritannien. Boris Johnson – der der DUP noch 2018 versprochen hatte, dass keine britische Regierung »eine [Zoll]grenze durch die Irische See« ziehen werde, nur um im Anschluss mit der EU exakt dasselbe zu vereinbaren – könnte versuchen, die Situation für Nachverhandlungen zu nutzen. Sollte Großbritannien tatsächlich versuchen, das Nordirland-Protokoll entgegen dem internationalen Recht abzuändern, droht ein Handelskrieg mit der EU, wie jüngste Drohungen aus Brüssel andeuten.

Für einige Unionistinnen und Unionisten, deren Selbstverständnis untrennbar mit der britischen kolonialen Dominanz über Irland verbunden ist, bedeutet jegliche Veränderung des politischen Status quo im Norden, dass ihre britische Identität infrage gestellt wird. Besonders die Parades Commission, die 1998 ins Leben gerufen wurde, um Ausschreitung bei unionistischen und republikanischen Aufmärschen zu vermeiden, ist ihnen ein Dorn im Auge.

Als der Stadtrat von Belfast beschloss, die britische Nationalfahne nicht länger als achtzehn Tage im Jahr wehen zu lassen, zettelten Unionisten 2012 und 2013 Aufstände an. 2017 lehnte Arlene Foster ein Gesetz zur Förderung der irischen Sprache ab und begründete ihre Entscheidung mit den Worten: »Wenn man ein Krokodil füttert, kommt es wieder und will mehr«. Im März vergangenen Jahres verübte die paramilitärische Ulster Volunteer Force einen fingierten Bombenanschlag auf den irischen Außenminister Simon Coveney, nachdem sie sich zwölf Monate zuvor vom Karfreitagsabkommen losgesagt hatte.

Ihrer Wagenburgmentalität zum Trotz hat die DUP in einer Sache recht: Grenzen haben eine spaltende Wirkung auf die Gesellschaft. Während der blutigen Phase des Nordirlandkonflikts schrieben viele Bewohnerinnen und Bewohner der irischen Republik ihren Nachbarn im Norden eine gänzlich andere Identität zu, gerade weil sie im Alltag kaum Kontakt zum irisch-nationalistischen Bevölkerungsteil hatten.

Diese Sichtweise hat in einigen Teilen der irischen Gesellschaft überdauert. Während einer Fernsehdebatte vor den irischen Präsidentschaftswahlen 2011 konfrontierte eine Zuschauerin den Sinn-Fèin-Kandidaten Martin McGuinness mit der Aussage, er komme nicht aus Irland. Die große Angst der DUP, die ihre britische Identität auf geradezu karnevaleske Weise permanent zur Schau stellt, besteht darin, dass sich die in dieser Frage zunehmend gleichgültige britische Gesellschaft ebenfalls von der nordirischen entfremdet.

So gesehen können sich die Unionisten glücklich schätzen, dass solche Einstellungen die Ausnahme bleiben: Die Nationalistinnen und Nationalisten im Norden haben ihre irische Identität über die Jahrzehnte der Teilung nie verloren, dank der Arbeit von Kulturinstitutionen wie dem Sportverband Gaelic Athletic Association, familiären Verbindungen mit dem Süden und einer durch das Karfreitagsabkommen ermöglichten wirtschaftlichen Integration. Eine unionistische Identität, deren Selbstverständnis mehr umfasst als die symbolische Einheit mit Großbritannien, könnte Veränderungen der Verfassungsordnung überdauern. Aber bis sich diese Einsicht in den Reihen der DUP durchsetzt oder die Partei an Einfluss verliert, ist Nordirland zu politischem Stillstand verdammt.

Ein »dritter Weg«

Optimistische Stimmen weisen gerne auf eine »neue Kraft« in der nordirischen Politik hin, die die Spaltung zwischen dem nationalistischen und dem unionistischen Lager überwinden und die permanente Aufteilung der Macht überflüssig machen könnte. Die Alliance Party tritt mit dem Versprechen an, Menschen zu repräsentieren, die des Konflikts überdrüssig sind. Die Partei hat Verbindungen zu den britischen Liberaldemokraten und behauptet, »handfeste« Probleme wie die wirtschaftliche Lage, Gesundheitsversorgung und Infrastrukturprojekte angehen zu wollen.

Die Partei hat sich zwar rhetorisch dem Versprechen einer besseren, gemeinsamen Zukunft verschrieben, vertritt tatsächlich aber eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die die gesellschaftliche Entfremdung und Atomisierung noch verstärken würde. So unterstütze die Alliance Party jüngst etwa den Vorschlag, einen Streik im Nahverkehr zu unterlaufen, indem man die Busspuren für genervte Autofahrerinnen und Autofahrer freigibt.

Ähnlich verhält es sich mit ihrer »weder orangen [unionistischen] noch grünen [republikanischen]« Position zum Status Nordirlands, welche den Konflikt als eine Frage individueller Intoleranz darstellt, den man durch gemeinschaftsbildende Maßnahmen überwinden könne (man denke an Bob Geldof oder »Zombie« von den Cranberries). Das verkennt, dass dieser Konflikt in die staatlichen Institutionen der nordirischen Gesellschaft eingeschrieben ist und durch das Karfreitagsabkommen zementiert wurde. Dem Establishment in London als auch in Dublin kommt das sehr entgegen, da sie ihre jeweils eigenen politischen Gründe haben, um das historische Unrecht, was dem irischen Republikanismus erfahren ist, auszublenden.

2019 sprach der irische Premierminister Leo Varadkar beim Parteitag der Alliance Party. Er betonte, es sei »wirklich bedauernswert«, dass Anliegen wie die Ehe für Alle oder das Recht auf Abtreibung – die die DUP entgegen der Meinung der gesellschaftlichen Mehrheit blockiert – »im der Gebalg zwischen Unionismus und Nationalismus, Orange und Grün« untergingen. Varadkar begrüßte den Erfolg der Alliance Party als Ausdruck der »wachsenden Mitte«, die die »Chance auf ein neues Nordirland, das in die Zukunft blickt«, eröffne.

Nichts zu gewinnen

Auch wenn es schwerfällt, muss man einsehen: Die nordirische Politik ist naturgemäß ein Nullsummenspiel. Entweder wird Irland wiedervereinigt oder nicht. Neutralität in dieser Frage kommt einer Unterstützung des Status quo gleich – Nordirland, eine Konstruktion, die explizit darauf ausgerichtet ist, den demokratischen Willen des irischen Volkes zu untergraben, würde weiter existieren.

Politikerinnen und Politiker, die dazu nicht explizit Position beziehen, verhalten sich unehrlich. Die Parteivorsitzende der Alliance Party, Naomi Long, glaubt, dass »England noch nie in Irland [als Besatzungsmacht aktiv] war und nie sein wird oder könnte«. Gleichzeitig setzt sich ihre eigene Partei dafür ein, das Gedenken an den »Dienst« britischer Soldaten während des Nordirlandkonflikts mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Neutralität sieht anders aus.

Viele Wählerinnen der Alliance Party sind junge, liberale Unionisten aus wohlhabenden Vorstädten von Belfast, die sich verständlicherweise für die DUP schämen. Die Grünen und die Labour Party im Süden ziehen eine ähnliche Wählerschaft an: Junge Aufsteiger unter 35, die letztlich nichts verändern wollen, aber sich dafür nicht schuldig fühlen wollen. Einige, die der »wachsenden Mitte« zugehörig sind, wünschen sich auch schlicht funktionierende Institutionen für Nordirland.

Andere sehen sich wiederum vom loyalistischen Extremismus der DUP nicht mehr repräsentiert. Sie tendieren zwar grundsätzlich zum Unionismus, könnten im Rahmen eines Referendums aber überzeugt werden, für die Wiedervereinigung zu stimmen, wenn sie sich davon wirtschaftliche Vorteile versprechen.

Früher oder später wird der Alliance Party nichts anderes übrig bleiben, als sich zur Frage der Verfassungsordnung offiziell zu positionieren. Wahrscheinlich wird sich die Partei dann auf die unionistische Seite schlagen. Da die Alliance Party zunehmend Wählerstimmen der Social Democratic and Labour Party (SDLP) und der Sinn Féin abfängt, könnte sie aufgrund dieser Wählerwanderung dazu veranlasst werden, ihrer Mitgliedschaft zu empfehlen, nach eigenem Wissen und Gewissen abzustimmen – ähnlich der Position der britischen Konservativen zum Brexit.

Wie Seán Byers argumentiert, hat sich die Politik der DUP in der Vergangenheit vor allem an den Interessen des Kapitals orientiert und eine neoliberale Transformation Nordirlands anvisiert. Doch nun tut sich ein Konflikt auf: Der Zugang zum EU-Binnenmarkt ist für die nordirische Wirtschaft förderlich. Wie schon bei ihrer Unterstützung des Brexit, motiviert durch ein unbedingtes Bekenntnis zur britischen Souveränität, könnte die Ablehnung des Nordirland-Protokolls finanzielle Nachteile für die besser gestellte unionistische Klientel bedeuten, die dadurch für die Wiedervereinigung Irlands empfänglich werden könnte.

Sinn Féin signalisiert Unternehmerinnen und Unternehmern im Süden derweil, dass sie von der Partei nichts zu befürchten haben. Von ihrem Anspruch, eine linke Avantgarde-Partei für den Süden zu werden, ist die Partei wieder abgerückt. Pearse Doherty, die finanzpolitische Sprecherin, ging sogar so weit, in der Öffentlichkeit klarzustellen, dass »Großunternehmen und Investorinnen wissen, dass Sinn Féin ihnen nichts tun wird.«

Ihre obsessive Identifikation mit der symbolischen Repräsentation britischer Vorherrschaft hat die unionistische Seite des politischen Spektrum zu Positionen getrieben, die eine Wiedervereinigung wahrscheinlicher gemacht haben. Die DUP steht vielleicht bald vor der Frage, was es bedeutet, in einem geeinten Irland britisch zu sein.

Paulie Doyle ist Autor und Redakteur. Er veröffentlichte bereits in »Vice«, »Business Post« und zahlreichen anderen Publikationen.

Paulie Doyle ist Autor und Redakteur. Er veröffentlichte bereits in Vice, Business Post und zahlreichen anderen Publikationen.