09. September 2021

Die Wahl der Qual

JACOBIN unterzieht die Plakatkampagnen der wichtigsten Parteien des demokratischen Spektrums – plus der CDU – einer eingehenden Analyse nach inhaltlichen wie gestalterischen Gesichtspunkten, die nur Ahnungslose voneinander trennen würden.

»Als ob wir ein Volk von Deppen wären! Und vielleicht sind wir das auch«, polterte der Designer Erik Spiekermann im Deutschlandfunk bei seiner Betrachtung der Plakate zur Bundestagswahl. Man kann es ihm nicht verübeln, denn sie sind fast durchweg inhaltlicher Nonsens, zusammengeflickt aus den schlimmsten Versatzstücken zeitgenössischer Werbeästhetik.

Nicht nur inhaltlich treffen sich die Parteien in der sogenannten Mitte, sondern auch gestalterisch hat sich ein solches Zentrum herausgebildet: Auf der Bildebene kennt es ausschließlich Stockfotos und Kandidatengesichter; die Sprachebene wird beherrscht von Plattitüden und Kalauern in gebrochenem Deutsch. Dieses Amalgam ist nichts anderes als der omnipräsente Pseudorealismus der Werbung, den auch die Parteien vollkommen verinnerlicht haben und ungeniert reproduzieren, als hätte es nie etwas anderes gegeben.

Formal auffällig ist die vollkommene Abwesenheit der Illustration auf den Plakaten. Das Wagnis, den Gegenstand der Betrachtung gekonnt zu verfremden, um etwas sichtbar zu machen, das über Alltagsbanalitäten hinausweist, traut sich offenbar niemand zu. Denn eine genuin künstlerische Bearbeitung ihres Objektes, wie sie die Illustration fast unweigerlich darstellt, würde möglicherweise noch ins Politische abdriften. Und das will man um jeden Preis vermeiden.

Inmitten dieses Elends tut sich zumindest in Berlin ein Lichtblick auf: Die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen hat aus dem Nichts und ohne nennenswertes Budget ein überzeugendes Branding entwickelt, das die Parteien und ihre Agenturen noch dümmer aussehen lässt als ihre Kampagnen es ohnehin schon tun.

Aber genug der Theorie!

Schwarz-Rot-Scholz

Wie so oft bewegt sich die SPD zunächst in die richtige Richtung, nimmt dann aber im entscheidenden Moment die fatale Abzweigung ins Desaster.

»Scholz packt das an.« – und das ist durchaus als Drohung zu verstehen. Vor lauter Anpacken konnte er während des Shootings nicht anwesend sein, weshalb statt des Kanzlerkandidaten ein lebensgroßer Pappaufsteller fotografiert wurde. Zumindest könnte man das annehmen, so platt und surreal missproportioniert erscheinen die Portraits. Eine bizarre Idee auch, Scholz der Betrachterin einen Briefwahlzettel vor die Nase halten zu lassen, was die anpackenden Hände auf psychedelische Weise in den Fokus rückt. Nie zuvor hat man Politikerhände so mikroskopisch genau betrachten können.

Inhaltlich kreist Olaf Scholz um den Begriff »Respekt«. »Respekt« hat er für »Dich« – denn nichts zollt einem erwachsenen Menschen mehr Respekt, als von Staatsbediensteten geduzt zu werden. Und die »12 Euro Mindestlohn« fordert er nicht, um das Leben der Unterbezahlten zu verbessern, sondern aus »Respekt vor der Arbeit«. Denn Arbeit ist das Opium der SPD – und Hartz IV ihr Fentanyl. Auch eine »Gesellschaft des Respekts« kann die SPD sich vorstellen, was bedeutet, dass Scholz für arme Schlucker stets einen guten Rat und einen anpackenden Händedruck parat hat, wenn es einem guten Pressefoto dient.

Immerhin wird auf dem einen oder anderen Plakat etwas gefordert, die genannten »12 Euro Mindestlohn« zum Beispiel. Für einen Moment scheint auf, was das politische Plakat auch sein könnte: konkret und mobilisierend. Aber Werbeagenturen wie die »Soziversteher« von BrinkertLück haben mit Sozialdemokratie ebenso viel am Hut wie die SPD und so mangelt es an Mut und Willen, das Politische durchzuziehen. Wie bei der Konkurrenz bleibt es überwiegend bei platten Behauptungen wie »Jetzt stabile Renten wählen« (stabile Altersarmut dank SPD-Rentenreform unter Rot-Grün), »Jetzt sichere Arbeit und Klimaschutz wählen« (sichere Arbeit im Steinkohle-Abbau bis 2038) und »Kompetenz für Deutschland« (Hilfe!). Die Verwendung der ohnmächtigen Beschwörungsformel »Jetzt« teilt man sich mit der Linkspartei.

Wenn der medial kolportierte Linksruck vor zwei Jahren auch sonst keine Folgen hatte, so hat die Partei des kleineren Übels nach Jahren der farblichen Selbstverleugnung immerhin wieder zum alten Rot zurückgefunden. Eine gute Entscheidung, denn wer so eng mit einer Farbe assoziiert wird wie die SPD, sollte sich das zunutze machen. Die Linke hat ihre historische Chance, der SPD das unverdiente Rot abspenstig zu machen, damit endgültig verspielt.

Shrek lass nach

Die Plakatkampagne der Grünen ist weder Fleisch noch Gemüse – gewissermaßen flexitarisch: Ein bisschen retro wie die SPD, ein bisschen Nonsens wie die FDP und ein bisschen hässlich wie die Linke – insgesamt aber doch eigenständig wie ein dreibeiniger Hund.

Die Grünen wähnen sich bereits in Regierungsverantwortung – zumindest suggerieren das ihre Wahlplakate. Mit dem Slogan »Bereit, weil Ihr es seid« signalisieren sie Armin Laschet vorauseilend ihre totale Unterwerfung, den sie devot im Pluralis Majestatis ansprechen. Übergeht man die Großschreibung des »Ihr«, erweckt der Spruch die Vorstellung eines Pfadfinderführers, der mit einem strengen Lächeln seine Schützlinge zur Eile ermahnt. Dass die jüngere Generation sich bevorzugt duzt, beflügelt auch Parteien und Konzerne zu hemmungsloser Ankumpelei, die meist leider nicht an kalten Schultern verendet, sondern freudig empfangen das juvenile Selbstbild heutiger Enddreißiger bestätigt. Ganz dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet, steht dem Claim nach der Wahl ein Upcycling zum Trinkspruch bevor (»Breit, weil Ihr es seid!«).

Die Fotografien folgen dem Trend zum Schwarz-Weiß-Portrait, das, auf den grünen Hintergrund überdruckt, die Personen aussehen lässt, als seien sie der Animationsfilmreihe Shrek entlaufen. Ein Hinweis auf geheime Connections zum Faschingsoger Markus Söder? Die Figuren blicken nicht die Betrachterin an, sondern halten vermutlich Augenkontakt mit Christian Lindner von den FDP-Plakaten.

»Die Grünen haben es geschafft, die Farbkombination Grün-Gelb auf dem deutschen Werbemarkt konkurrenzlos zu besetzen.«

Typografisch nähern sich die Grünen wiederum der Linkspartei an, deren schmal-fette Neogrotesk-Schrift sie sich zu eigen machen. Doch auch kursiv gesetzt wirken Werbeschriften der 1960er-Jahre wie Helvetica Inserat und ihre Epigonen für heutige Augen leblos und starr. Zu allem Unglück ist der Zeilenabstand zu groß gewählt.

Positiv zu bemerken ist der Mut, auf ein vollständiges Logo zu verzichten und sich stattdessen auf die Wiedererkennung durch die Hausfarben in Kombination mit der Bildmarke zu verlassen. Und sie tun gut daran: Die Grünen haben es geschafft, die Farbkombination Grün-Gelb auf dem deutschen Werbemarkt konkurrenzlos zu besetzen. Andere Marken meiden diese Todeszone wie Athleten den Tenjin Misaki Sports Park (fünf Kilometer südlich des Atomkraftwerks Fukushima gelegen).

Ein Ring, sie zu knechten

Die CDU lenkt das Flugtaxi unter den Kampagnen: eine technokratische Spottgeburt, die ignorant gegenüber den drängenden Aufgaben der Gegenwart eine dystopische Zukunft verheißt.

Das zentrale Plakatmotiv zeigt den schwächsten Kanzlerkandidaten seit Edmund Stoiber in einem deutschlandfarbenen Ring, der in den Augen leicht zu beeindruckender Parteifunktionäre Stabilität und Dynamik vereint. Anders gelesen symbolisiert dieses streng geometrische Rahmenelement den Safe Space im Zentrum der Macht, den die Union sich in den vergangenen sechzehn Jahren ihrer Regierungsdominanz geschaffen hat: einen komfortablen Bunker, von dem aus sie, von außen unangreifbar, ihren Geschäften nachgehen kann. Korruption, Misswirtschaft, Polterabende – what happens in the vault, stays in the vault. Laschet zeigt hier das herausfordernd verkniffene Lächeln des Türstehers, der den Ankömmling taxiert und entscheidet, ob er es wert ist, hereingelassen zu werden.

Auch der Preis für den generischsten Wahlspruch (»Gemeinsam für ein modernes Deutschland.«) geht an die CDU. Allerdings kommt es auch hier auf die richtige Lesart an: »Gemeinsam« meint natürlich den Armin, seinen Sohn Joe und die Freunde aus Partei und Konzernen; »modern« steht für technische Innovation (Flugtaxis) und soziale Verwahrlosung. Dieser Slogan, der auf Laschets persönlichem Wahlplakat prangt, wird für die restliche Kampagne zu dem Claim »Deutschland gemeinsam machen.« eingedampft, wo er weitere Perlen postdemokratischer Poesie wie »Machen, was Arbeit schafft.«, »Mit Sicherheit.« oder »Heute lernen, was morgen zählt.« untermauert. Eine unheimliche Anziehung scheint die Allerweltsvokabel »machen« parteiübergreifend auf einen autoritären Menschenschlag auszuüben, der sich wiederum selbst als »Macher« bezeichnen würde.

»Einer eingesessenen Oligarchie gleich, strebt sie im Bund danach, sich symbolisch mit dem Objekt ihrer Herrschaft in eins zu setzen und die gesamte Palette Schwarz-Rot-Geld zu besetzen.«

Abgerundet wird dieses Ensemble, wie bei der Konkurrenz, durch Stockfotografie, die die CDU eigens hat anfertigen lassen. Die Idiotie, für derartige Fotos mehr als die sieben Euro auf Shutterstock zu bezahlen, hat nicht den verdienten Spott gezeitigt. Stattdessen war es der Umstand, dass die CDU für die Motive eigene Angestellte als Polizistin und Krankenpflegerin verkleiden ließ, der für zweifelhafte Belustigung sorgte. Natürlich hätten die Verantwortlichen das vorhersehen müssen – aber dümmer noch sind Menschen, die von Stockfotografie Authentizität erwarten oder zumindest ostentativ so tun.

Farblich gerät bei der CDU nicht erst seit dieser Wahl einiges durcheinander: Einer eingesessenen Oligarchie gleich, strebt sie im Bund danach, sich symbolisch mit dem Objekt ihrer Herrschaft in eins zu setzen und die gesamte Palette Schwarz-Rot-Geld zu besetzen. Im Länderwahlkampf hingegen schlägt sie weniger dominante Akkorde an: zuletzt Blau-Orange in Baden-Württemberg und nun Schwarz-Orange in Berlin.

Bei so viel Dilettantismus auf allen Ebenen verwundert es nicht, dass sich der Safe Space mit sinkenden Umfragewerten langsam in einen Panic Room verwandelt.

Ein brutalistisches Labyrinth

Die Linke greift auf ihr bewährtes Designkonzept zurück. Bewährt wie das Kantinenessen im Seniorenheim: Es schmeckt zwar niemandem, aber um etwas zu ändern, fehlt der Elan.

Darüber, was die Verantwortlichen anno 2007 dazu bewogen hat, die Schriftarten von Daimler und der Bild-Zeitung als Mischung für die Linkspartei zu erkiesen, kann man heute nur noch spekulieren. Fest steht jedoch, dass dieses kongeniale Typo-Duo schon damals stilistisch verbraucht und technisch veraltet war. Aneignung gut und schön, jedoch sollte das Corpus Delicti den Aneignenden auch von Nutzen sein. Eine volle Windel sollte sich niemand aneignen, selbst wenn sie Baby Hitler gehört; und ebenso wenig die abgelegten Schriftarten autobauender Rüstungskonzerne.

Dazu gesellt sich eine irrwitzige Farbpalette, derer sich auch die damals ums schlichte Rot verlegene SPD vor einigen Jahren bediente: Rot auf Bordeaux, Rot auf Violett, Rot auf Petrol, Rot auf Pink – Farbkontraste, die Bauhauslehrer Johannes Itten im Grabe rotieren lassen. Die bedeutunglosen Farbflächen sind ineinander verschachtelt wie Tetrisblöcke, durchbrochen von der ebenfalls blockartig hinterlegten Typografie. Der unschuldige Blick verirrt sich in diesem brutalistischen Labyrinth, in dem kein Minotaurus lebt, sondern ein buntes Stockfoto. Oder eine Kandidatin, die schlecht freigestellt vor grauem Hintergrund kaum gegen die sie umgebende Betonhölle anzumenscheln vermag.

»Konkrete Forderungen verschwinden vollkommen hinter den groben Trümmern eines gestalterischen Geröllhaufens.«

Diese Mise en Scène aus dem Erstsemester-Workshop Indesign wird überstrahlt vom Ausruf »Jetzt!«, der jedes Interesse im Keim erstickt. Das eigentlich Bedeutsame – die auf manchen Plakaten artikulierte, konkrete Forderung der Linkspartei – liegt unter den sperrigen Trümmern eines gestalterischen Geröllhaufens begraben. »Wozu ein Drittel der verfügbaren Fläche für eine tote Worthülse aufwenden?«, schreit man das Plakat an und das Testimonial antwortet: »Weil wir verdammt sind, bis zum Ende unserer Tage von derselben Agentur geknechtet zu werden.«

Die Hilflosigkeit der Verantwortlichen offenbart sich nicht zuletzt in sinnfreier Variation: Das bisher pfiffig angeschrägte Logo ist plötzlich gerade, aus den Typo- und Clipart-Schablonen von 2017 wurden Stockfotos – erratisches Experimentieren auf der äußersten Formebene, um Betriebsamkeit vorzuspielen, wo in Wirklichkeit Stillstand herrscht.

Sabotage am Gehirn

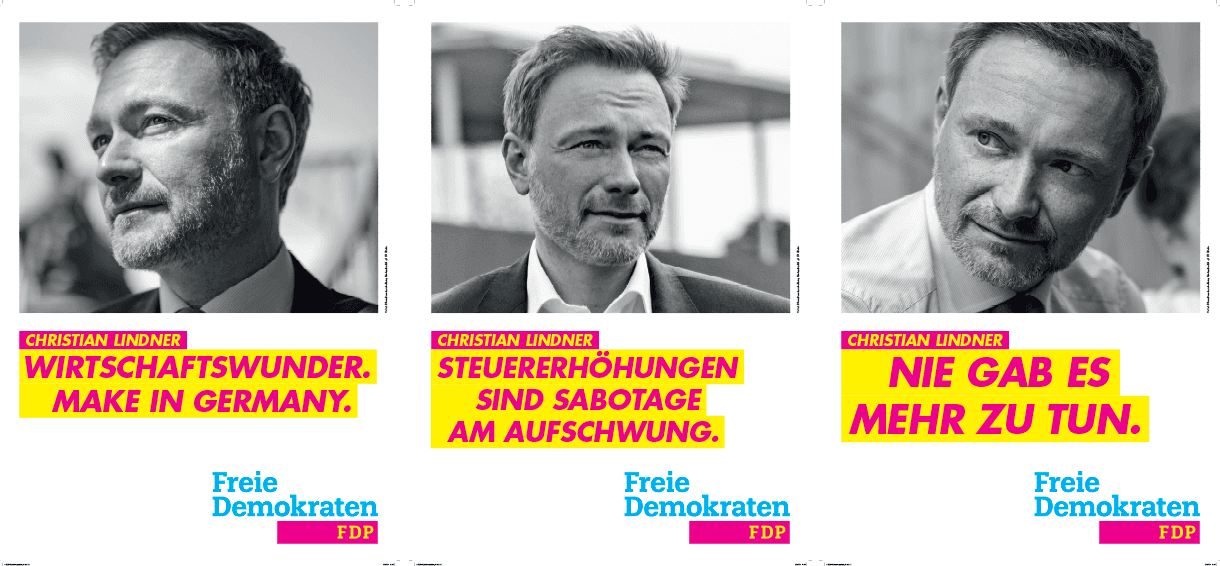

Lind, Lindner, am Lindnersten: Die FDP wiederholt im Wesentlichen ihre Erfolgskampagne von 2017.

Mit dem irrwitzigen Claim »Wirtschaftswunder. Make in Germany.« bleibt die FDP auf den ersten Blick konsequent dem Nonsens in Tradition der Neuen Frankfurter Schule verpflichtet. Schon »Digital first, Bedenken second« hat den Wahlkampf 2017 transzendiert und ist als Bonmot in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein, wäre diese FDP-Kampagne nicht weniger als Satire, höherer Blödsinn, sprich: Kunst.

»Das Gestaltungskonzept von 2017 ist wegweisend; alle anderen Parteien arbeiten sich auf ihre Weise daran ab.«

Zurück auf dem Boden der Tatsachen fällt das Urteil ernüchternder aus: »Der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen.«, »Aus Liebe zur Freiheit.« und »Nie gab es mehr zu tun.« sind Worthülsen, die das Straßenbild verschandeln wie herumliegende Plastikverpackungen. Wie diese sind sie durchsichtig und geben den Blick auf den Markenkern der FDP frei, der in einem stabilen Teil der deutschen Bevölkerung seine Entsprechung findet: nach außen hin freundlich, harmlos und unverbindlich, im Inneren jedoch grimmig entschlossen und zu jeder Schandtat bereit, wenn sie dem eigenen Fortkommen dienlich ist. Doch wir wollen uns hier nicht mit Wählerbeschimpfung aufhalten, sei sie auch noch so angebracht.

Das Gestaltungskonzept von 2017 ist wegweisend; alle anderen Parteien arbeiten sich auf ihre Weise daran ab. Besonders lustig scheitert die SPD an den authentischen Schwarz-weiß-Portraits, die der Agentur Heimat mit ihrem Posterboy Lindner damals unzweifelhaft gelungen sind. Allerdings versagt auch die FDP darin, sich selbst zu imitieren. In den vergangenen vier Jahren Bundestag scheint Lindner die Quelle seiner Coolness von ehedem – die unternehmerische Getriebenheit – abhanden gekommen zu sein. Die Verletzlichkeit im Angesicht des möglichen Scheiterns, die in den verlegen asymmetrischen Posen zum Ausdruck kommt; die für das Medium ungewöhnlichen Bildausschnitte mit viel Weißraum; die ernsten, sorgenvollen, teils abgewandten Blicke – das alles machte 2017 den Reiz der Inszenierung aus. Auf den heutigen Allerweltsportraits hingegen wirkt Lindner eitel und rosig, arriviert und staatstragend. Mehr Authentizität geht nicht – er ist wieder ganz bei sich selbst.

Als Schriftart wird einmal mehr die alte Dame Futura bemüht, die vollkommen hinter der nach Aufmerksamkeit schreienden Farbigkeit verschwindet. Die drei Grundfarben des Vierfarbdrucks (Cyan, Magenta, Yellow) unvermischt aufeinanderprallen zu lassen und dies auch durchzuziehen, beweist immerhin Gestaltungswillen.

Andreas Faust ist Creative Director der deutschsprachigen Ausgabe von JACOBIN.