14. Dezember 2020

Energiekolonie Ost?

Die Energiewende hat den Osten tiefgreifend verändert. Statt neue Schlüsselindustrien zu schaffen, entstanden unsichere und schlecht bezahlte Jobs. Doch noch ist nicht alles verloren.

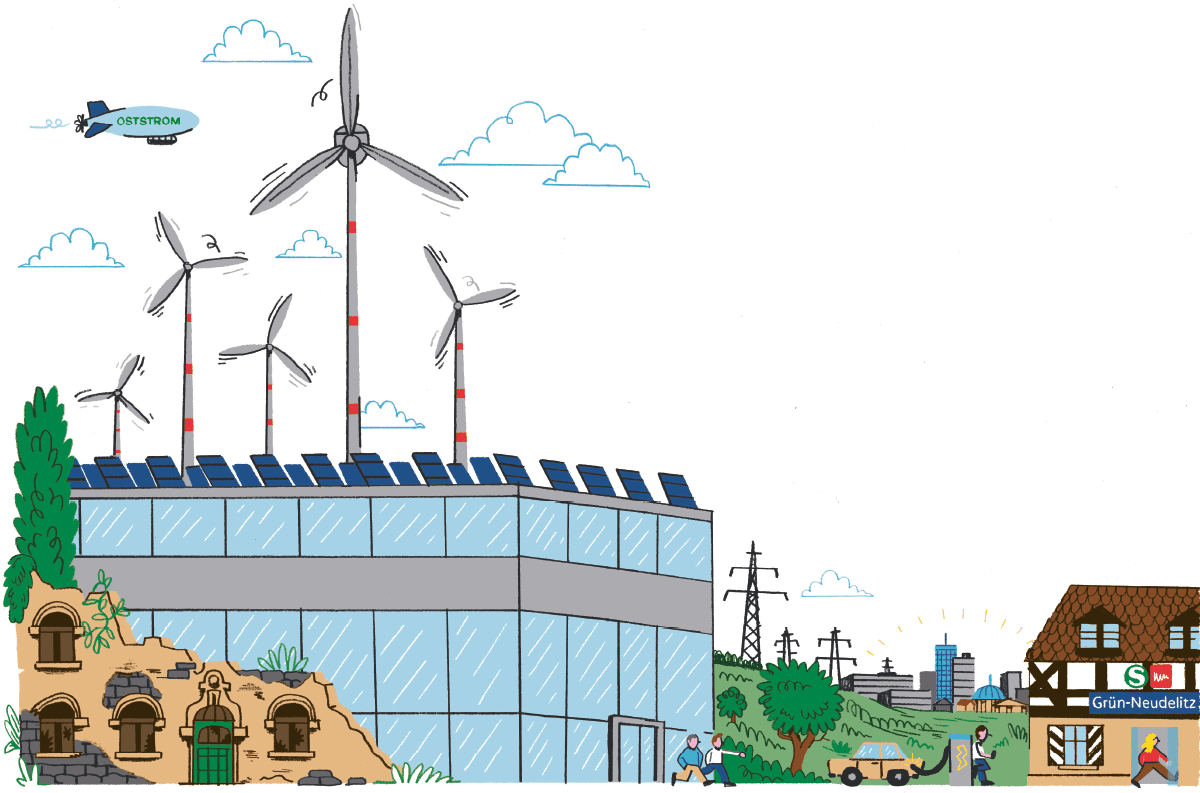

Illustration:

Irgendwann um das Jahr 1168, so will es die Legende, erlitt ein Gespann beim Durchqueren einer Mulde im Erzgebirge Radbruch, wobei ein silbrig glänzender Stein aus dem Flussbett geschleudert wurde. Die Kunde verbreitete sich in ganz Mitteleuropa – über die folgenden 800 Jahre entstand an dieser Stelle die Stadt Freiberg, und die Neuankömmlinge durchlöcherten den Boden zu ihren Füßen auf der Suche nach Silber, Zinn, Blei und zuletzt, im Auftrag der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut, für kurze Zeit auch nach Uran.

Wer heute im Besucherzentrum des Lehr- und Forschungsbergwerks »Reiche Zeche« eine Tour bucht, kann Stunden damit verbringen, die schier endlosen Stollen zu erkunden, die über Jahrhunderte in das Gestein getrieben wurden, zuerst mit Hammer und Meißel, danach mit Schwarzpulver, schließlich mit Druckluft und Dynamit. Ende der 1960er Jahre schloss die DDR-Regierung die letzte Grube, doch die Schornsteine der metallverarbeitenden Betriebe qualmten weiter, nur um kurz nach der Wiedervereinigung allesamt zu erlöschen.

Die Stadt erlebte die ganz normale postindustrielle Misere Ostdeutschlands – bis zum Anbruch des neuen Jahrtausends, als sich auf einem Gelände in der Nähe des Bahnhofs ein neuer Industriebetrieb ansiedelte: Solarworld, ein zwei Jahre zuvor in Bonn gegründeter Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen – einer damals exotischen Technologie, deren Hauptanwendungsbereich noch kurz zuvor in der Raumfahrt gelegen hatte –, baute in Freiberg eine eigene Produktionsanlage für sogenannte Wafer, also Siliziumplatten, die aus einem Kristall geschnitten werden.

Etwa zehn Jahre lang liefen die Geschäfte gut, vor allem dank der Energiewende und der von Rot-Grün geschaffenen Subventionsprogramme für Strom vom eigenen Dach. Doch 2011 kürzte die schwarz-gelbe Bundesregierung abrupt die Einspeisetarife für Solarstrom, und die Inlandsnachfrage brach ein. Etwa zur gleichen Zeit strich die EU-Kommission eine Reihe von Zöllen und machte es asiatischen Solarmodulherstellern ungleich einfacher, nach Europa zu exportieren. Nach und nach verlor Freiberg seine bitter benötigten Solarjobs – 2018 war mit der Pleite von Solarworld endgültig Schluss. Der Traum der sächsischen Solarindustrie war ausgeträumt.

Das Kraftwerk der Nation

Wer von Freiberg aus den Zug Richtung Berlin über Leipzig nimmt, wird es irgendwann aufgeben müssen, die Windkraftanlagen am Rande der Strecke mitzuzählen. Dazwischen reihen sich Freiflächen-Solaranlagen auf den sandigen Wiesen der Mark. Wer hingegen Richtung Cottbus aufbricht, wird den riesigen Tagebau Welzow-Süd zu Gesicht bekommen, in dem sich die gigantischen Schaufelradbagger auf der Suche nach Braunkohle durch die Lausitz nagen und weder vor Feldern, noch vor Wäldern oder Dörfern haltmachen.

Ob fossil oder erneuerbar, der Osten ist Deutschlands Energieregion Nummer eins. Zu DDR-Zeiten half der billige Braunkohlestrom beim Wiederaufbau einer industriellen Infrastruktur – insbesondere in der energieintensiven Chemieindustrie – mit allen ihren schmutzigen Nebenwirkungen. Doch in den frühen 1990er Jahren verschwanden die Betriebe, die die fossile Energie einstmals massenhaft benötigten, und der Strom aus Jänschwalde oder Boxberg floss zunehmend in den Westen. Billiges Land in der Ebene bat seit der Jahrtausendwende ideale Bedingungen für Wind und Solar. Besonders seit sie der Atomenergie abgeschworen hat, stillt die Bundesrepublik ihren Energiehunger mit Vorliebe im Osten.

Bereits 2016 produzierte Mecklenburg-Vorpommern 147,7 Prozent seines Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien, vor allem Windstrom. Ein großer Teil ging also als Export in den Westen. In Brandenburg waren es im selben Jahr 73,2 Prozent, hinzu kam noch eine erhebliche Menge an Braunkohlestrom. Nordrhein-Westfalen hingegen konnte seinen Strombedarf nur zu 12,3 Prozent aus erneuerbaren Quellen decken, Baden-Württemberg zu 21,4 Prozent.

Der Stromexport half, zumindest eine rudimentäre industrielle Struktur zu erhalten. Ohne Braunkohle und Windstrom wäre der Osten sicher nicht besser dran. Doch profitiert haben davon in erster Linie einige wenige Landbesitzerinnen und Investoren. Die Menschen in der Region, wie die Mitarbeiter von Solarworld in Freiberg, müssen mit Strukturen leben, über die sie keinerlei Kontrolle haben, und die sich jederzeit zu ihren Ungunsten verändern können.

Wende zu den Erneuerbaren

Der gigantische Umbau des deutschen Energiesystems, den wir aktuell erleben, begann mit dem Sieg der SPD bei der Bundestagswahl 1998. Als Koalitionspartner holte man sich die mit 6,7 Prozent damals noch recht marginalen Grünen ins Boot, die stark in der Anti-Atomkraft-Bewegung verankert waren. Ihre energiepolitischen Forderungen waren allerdings alles andere als mehrheitsfähig: 1998 wollten 72 Prozent der Bevölkerung die Atomenergie weiter nutzen.

Ein Zugeständnis an die Grünen war das 2000 in seiner Erstfassung verabschiedete Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Einspeisevergütungen für privat und gewerblich produzierten Solar- und Windstrom festlegte. Für Atomkraftwerke wurden Reststrommengen vereinbart, die das Ausstiegsdatum etwa auf das Jahr 2020 festsetzten. Zwar spielte der Klimaschutz durchaus bereits eine Rolle – 1997 hatte sich die Bundesrepublik mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls zu völkerrechtlich bindenden Emissionsreduktionen verpflichtet –, in der öffentlichen Wahrnehmung kam der Abkehr von der Atomenergie jedoch eine größere Bedeutung zu.

Die seither weltweit vielfach kopierte Grundarchitektur des EEG, die einen neuen Mittelstand der Energieproduzenten schuf, schloss nahtlos an die zwei Jahre zuvor begonnene Liberalisierung des Strommarkts an: Seither herrscht im Stromnetz ein – allerdings in vielen Hinsichten stark regulierter – Wettbewerb sowohl auf Produktions- als auch auf Vertriebsseite.

Obwohl die Grünen schon damals ein heterogener Zusammenschluss waren, konnte man sie in den späten 1990ern nicht als Marktradikale bezeichnen. Doch auch sie waren vom damaligen Zeitgeist geprägt. Schröder sah sich selbst als Teil des von Bill Clinton und Tony Blair eingeschlagenen dritten Wegs: Jeglicher Restimpuls zu einer gestaltenden Politik war dem Staat auszutreiben, von massenhaften Privatisierungen erhoffte man sich neue wirtschaftliche Dynamik. Die ersten Jahre von Rot-Grün markierten den Höchstwasserstand des Neoliberalismus in Deutschland: Jeden Sonntagabend lieferte die ARD mit Sabine Christiansen Propaganda für den Markt.

Die Energiewende war eines der wenigen positiven, gestaltenden Projekte der Regierung Schröder. Doch ihre Architekten wussten genau, dass die Macht in Deutschland um die Jahrtausendwende schon längst nicht mehr bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern bei Handwerkerinnen, Häuslebauern und landwirtschaftlichen Großbetrieben lag. Über die Einspeisevergütungen sicherten sie sich ihren profitablen Anteil am frisch privatisierten Energiemarkt, finanziert durch einen regressiven Zuschlag auf der Stromrechnung anstelle einer progressiven Einkommensbesteuerung, sodass ärmere Haushalte, die einen größeren Teil ihres Einkommens für Energie aufwenden müssen, besonders belastet wurden.

Bei der Entwicklung von Technologien und dem Aufbau neuer Energie-Infrastrukturen verließ man sich ganz auf privatwirtschaftliche Akteure. Die Erneuerbaren waren in den Anfangsjahren noch viel zu teuer, die Technologien nicht ausgereift. Ihre Preise mussten fallen, und zwar schnell. Ein solches deflationäres Umfeld bedarf eigentlich einer vorausschauend planenden Politik, um sich nicht zu einem volatilen Boom-and-Bust-Markt zu entwickeln. Genau das ist aber geschehen.

Während der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der traditionellen Energiewirtschaft hoch ist, sind Arbeiterinnen und Arbeiter in der neuen Energiebranche eindeutig schlechter gestellt. Laut einer Umfrage der IG Metall aus dem Jahr 2013 verdienten sie im Vergleich zu anderen Betrieben des verarbeitenden Gewerbes fast 900 Euro weniger im Monat, bei gleichzeitig häufig unbezahlter Mehrarbeit. Viele von ihnen waren mit dem Lohnniveau unzufrieden, nur die Hälfte bekam Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Trotz guter Noten bei der Arbeitssicherheit konnte sich nur eine Minderheit vorstellen, den Job bis zur Rente durchzuziehen. Arbeit in der Wind- und Solarbranche bietet also keine sicheren Zukunftsperspektiven und ist zudem wenig attraktiv. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass die ostdeutsche Arbeiterklasse die Energiewende nicht als echte Chance auf eine bessere Zukunft wahrnimmt.

Das härteste und das einfachste Business

Man muss es dem globalisierten Kapitalismus lassen: Er hat die Kosten für klimafreundliche Energiequellen deutlich senken können. Seit dem Jahr 2010 ist der Preis von Solarstrom um 82 Prozent gefallen und liegt in den meisten Regionen der Welt mittlerweile weit unter den Kosten für neue Gas- oder Kohlekraftwerke. Doch erstens bedeutet ein solch deflationäres Marktumfeld, dass gute Arbeitsbedingungen fast zwangsläufig auf der Strecke blieben. Und zweitens hätte es diese Investitionen nie gegeben, wenn Regierungen wie die von Schröder oder später Obama nicht durch massive Subventionen und Garantien in Vorleistung gegangen wären.

Billige Energie aus Wind und Sonne verdanken wir also durchaus bewusster staatlicher Industriepolitik, nur wurde diese auf die arbeiterfeindlichste Art durchgeführt, die nur möglich war. Doch auch Produzenten von neuen Energietechnologien haben es nicht leicht: In einen dauerhaft deflationären Markt trauen sich nur die gewagtesten Kapitalistinnen und Kapitalisten.

Ganz anders sieht es beim Betrieb von Wind- und Solarparks aus. Hier handelt es sich im Wesentlichen um ein Rentenmodell: Hat man die Produktionsgüter einmal erworben, ist danach nur vergleichsweise geringer Arbeitsaufwand nötig, um sie betriebsbereit zu halten. Bei einer Windturbine fallen etwa 75 Prozent der Kosten beim Bau und nur ein Viertel beim Betrieb an. Beim Solarstrom ist das Verhältnis teilweise noch extremer. Für Gewerkschaften sind das schlechte Ausgangsbedingungen, da Streiks mitunter extrem lang anhalten müssen, um die Produktion zu beeinträchtigen. Für die Energieproduzenten hingegen sind die Risiken gerade auf dem stark regulierten Energiemarkt oft minimal.

Der Betrieb von Solarparks und Windkraftanlagen gleicht in dieser Hinsicht also eher dem Besitz von Immobilien als klassischem Unternehmertum. Deutschlands Superreiche, wie die Samwer-Brüder, Gründer von Rocket Internet (dem Tech-Konzern hinter Zalando und Delivery Hero) haben dies erkannt und stecken ihre Milliarden zunehmend nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Solar-und Windkraftwerke. Mit zunehmender ökonomischer Attraktivität verdrängt das Großkapital die eher mittelständischen Strukturen in der neuen Energiewirtschaft, wie sie sich die Grünen in den 1990er Jahren noch vorstellten. Genau deswegen ist die Energiewirtschaft, wie auch der Wohnungsmarkt, dafür prädestiniert, von der öffentlichen Hand übernommen zu werden. Die Gesellschaft hat kein Interesse daran, diese Gelddruckmaschinen den Eliten zu überlassen.

Lasst Projekte scheitern, nicht Menschen

Wind- und Solarparks gehören in die Hand der Allgemeinheit. Im Osten, der auch in Zukunft Deutschlands wichtigste Energieregion sein wird, könnten regionale Produktionsgesellschaften in der Trägerschaft von Landkreisen oder kommunalen Zweckverbänden diese Rolle übernehmen. Einerseits könnte so die demokratische Partizipation an der Planung von Anlagen erhöht und die Übernutzung bestimmter Gebiete vermieden werden, andererseits ließen sich damit Jobsicherheit und Arbeitsbedingungen in der Branche deutlich verbessern.

Die zusätzlichen Einnahmen könnten den strukturschwachen und alternden Regionen die nötigen Mittel für eine bessere öffentliche Infrastruktur verschaffen. Die tatsächlichen Umweltbeeinträchtigungen durch den Betrieb von Windparks und Solaranlagen sind minimal und nicht mit der Vergiftung von Spree und Elster durch den Braunkohleabbau zu vergleichen, die die Menschen seit Jahrzehnten stillschweigend im Gegenzug für sichere, gut bezahlte Jobs hinnehmen. Hinter vordergründigen Einwänden gegen die neuen Anlagen verbirgt sich oft Widerstand gegen die sehr reale wirtschaftliche Fremdbestimmung. Das Argument, dass Fensterscheiben und Hauskatzen eine sehr viel größere Bedrohung für Vögel darstellen als Windparks, zieht in der Provinz besser, wenn Windkraft den Dorfladen, die Landarztpraxis und die wiedereröffnete Regionalbahnlinie mitfinanziert.

Auch in der Innovationspolitik ist ein Umdenken nötig. Der erneuerbare Strom muss in Zukunft nicht nur produziert, sondern auch gespeichert werden. Die benötigten Technologien existieren zwar schon, marktreif sind die jedoch noch nicht. Die Ausnahme bilden Pumpspeicherkraftwerke, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Sie sind jedoch eher dazu geeignet, kurzfristige Lastspitzen abzufangen, und sie lassen sich nicht überall errichten.

Es muss also in weitere Speichermethoden wie Redox-Flow-Batterien und vor allem in die Wasserstoffelektrolyse investiert werden. Hierbei handelt es sich um großtechnische Anlagen – eine kleinteilige Struktur wie bei der Energieproduktion wird sich im Bereich der Speicherung eher nicht etablieren. Dies verlangt nach einer stärker gestaltenden Industriepolitik, die vor allem auf staatseigene Unternehmen setzt. Vorbild könnte der dänische Staatskonzern Ørsted sein, dem der vollständige Umbau vom Gasförderer zum weltweit größten Betreiber von Offshore-Windparks innerhalb nur weniger Jahre gelang.

Eine bewusste staatliche Industriepolitik könnte in der Energieregion Ostdeutschland eine neue industrielle Struktur um die neuen Speichertechnologien aufbauen, die auch attraktive Exportprodukte anzubieten hätte. Hierbei müssen verschiedene technologische Pfade erprobt werden, was jedoch bedeutet, dass manche Jobs innerhalb weniger Jahre wieder obsolet werden können und Rückschläge mit eingepreist werden müssen. Im Rahmen einer umfassenden Transformation jedes technische Detail im Voraus festzulegen, ist eine Sache der Unmöglichkeit.

Staatliche Beschäftigungsgesellschaften, die auch die Arbeiterinnen und Arbeiter der Kohleindustrie aufnehmen würden, könnten die persönlichen Risiken einer solchen dynamischen Industriepolitik minimieren, sodass beim möglichen Scheitern eines Projekts nicht auch die Menschen scheitern. Ihre Beschäftigten wären festangestellt und würden je nach Bedarf für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Speicherinfrastruktur eingesetzt werden. Nur so wird der ökologisch gebotene rasche Wandel auf gesamtgesellschaftliche Akzeptanz stoßen.

Organisiert euch

Im Juli 2020 wurde bekannt, dass der schweizerische Maschinenhersteller Meyer Burger die ehemalige Fabrik von Solarworld erworben hat. Das Unternehmen, das bisher Produktionsanlagen für die Photovoltaik-Industrie anbietet, will nun auch selbst auf dem Solarmarkt mitmischen und dafür in Freiberg wieder Module fertigen, während in Bitterfeld-Wolfen eine Zellfertigung entstehen soll. Ein eher riskantes Manöver, so die weitverbreitete Meinung in der Branche.

Es gibt also durchaus auch privatwirtschaftliche Initiativen für eine grüne Industrie im Osten. Genau wie bei Tesla in Grünheide oder dem Batteriewerk des chinesischen Herstellers CATL in Arnstadt bei Erfurt ist allerdings unsicher, ob sie allein der Region eine langfristige industrielle Perspektive bieten können. Auf jeden Fall sollten es die Gewerkschaften IG Metall und IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zu einer besonderen Priorität machen, diese neuen Betriebe schnell gewerkschaftlich zu organisieren, damit die Hauptprofiteure der nächsten Phase des Wandels nicht wieder anderswo sitzen.

Alexander Brentler ist Journalist und Übersetzer.