10. Dezember 2022

Ethnologin ihrer Klasse

Annie Ernaux erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Doch ihr Werk hat ein Rezeptionsproblem: Wo das Politisieren des Privaten früher eine radikale Geste war, fügt es sich heute nahtlos in die Gegenwart ein.

Die Literatur von Annie Ernaux ist hochpolitisch, hat aber ein Rezeptionsproblem.

IMAGO / TTAuf dem Cover eines Buchs prangt ein lasziv posierender Frauenkörper in Spitze. Eine vollkommene Leidenschaft steht darüber in pinken Lettern geschrieben. Im Klappentext eines anderen Buchs heißt es ganz im Chicklit-Sound der frühen 2000er: »In fremder Frauen Tagebüchern zu lesen – zumal in solchen mit pikantem Inhalt –, das war für uns immer schon eine außerordentlich prickelnde Vorstellung.«

Mit solchen Büchern, denkt man, gewinnt man keinen Nobelpreis.

Annie Ernaux hat ihn gewonnen. Am 10. Dezember wird sie im Stockholmer Konzerthaus den diesjährigen Literaturnobelpreis entgegennehmen. Die Schwedische Akademie ehrt Ernaux für insgesamt zwanzig Romane, davon wurden bislang acht ins Deutsche übersetzt. Darin reflektiert sie ihren sozialen Aufstieg, schreibt über ihre Eltern, die in der französischen Provinz erst in der Fabrik, dann in einer Ladenkneipe arbeiten, über ihre Jugend und ihre Entfremdung vom Arbeitermilieu.

Die Falle des Individuellen

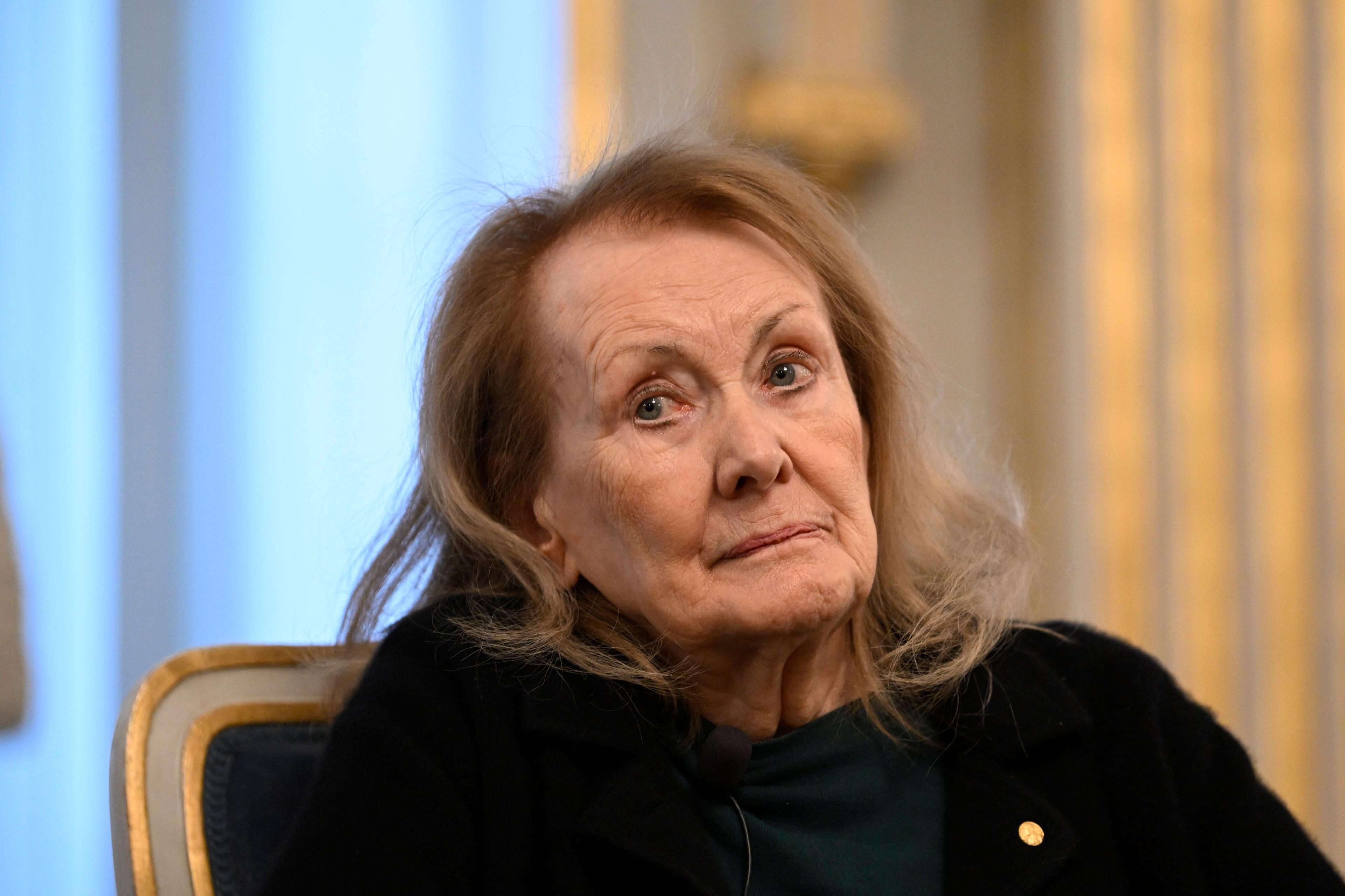

Umso bizarrer ist es, wie der Goldmann Verlag Ernaux’ Werk im Deutschland der frühen 2000er vermarktete. Erst die Neuveröffentlichungen durch den Suhrkamp Verlag seit 2017 katapultierten ihre Romane aus der Schmuddelecke der »Frauenliteratur« in den bildungsbürgerlichen Mainstream. Anstelle der sexualisierten und kopflosen Frauenkörper zieren nun Schwarz-Weiß-Portraits von Annie Ernaux die blütenweißen Buchcover.

Diesen personalisierten Covern entspricht die Vermarktung durch Suhrkamp: In den Klappentexten wird Ernaux damit zitiert, sie sei eine »Ethnologin ihrer selbst«. Auch die Kritik greift diese Lesart auf: Im Nachklapp der Nobelpreis-Meldung beschrieben die Gratulantinnen ihr Werk als »fesselndes Projekt der Selbsterkundung« oder als »gnadenlose Auseinandersetzung mit sich selbst«.

Gleichzeitig, darin ist sich die Kritik einig, widersetzt sich Ernaux’ Werk solch einer personalisierten Lesart: Im Roman Erinnerungen eines Mädchens tritt die Erzählerin stellenweise hinter »das Mädchen von 58« zurück, die Lebensgeschichte ihrer Mutter betitelt sie unpersönlich mit Eine Frau und die sonst von ihr bevorzugte Ich-Perspektive weicht in Die Jahre dem unbestimmten Pronomen »man«.

Auf 255 Seiten führt Ernaux darin von ihrer Kindheit in den 1940er Jahren bis in die Gegenwart, wobei ihr der Kunstgriff glückt, mittels persönlicher Erinnerungen den Abriss eines halben Jahrhunderts zu verfassen – eine unpersönliche Biografie. In schlichten Sätzen führt sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, schreibt über die Nachkriegszeit (»In allen Mündern fehlten Zähne.«), die Jahre wirtschaftlichen Aufschwungs (»Draußen herrschte der Kalte Krieg, drinnen machte man es sich gemütlich.«), die einsetzende Lethargie der Konsumgesellschaft (»Der Überfluss an Dingen verbarg den Mangel an Ideen.«) und die Digitalisierung (»Das Internet war die strahlende Verwandlung der Welt in Diskurse.«).

Das Ringen um die Erzählinstanz thematisiert Ernaux in ihren Romanen immer wieder: »Das ›ich‹ ist zu beständig, eng, fast schon beklemmend, beim ›sie‹ ist die Außensicht, der Abstand zu groß«, schreibt sie in Die Jahre. In Der Platz scheint es fast, als würde sie die spätere Rezeption ihres Werks antizipieren: »Jedes Mal versuche ich verzweifelt, mich aus der Falle des Individuellen zu befreien«, heißt es dort.

Die Personalisierung des Politischen

Noch stärker als von Ernaux befürchtet, wirkt die Ich-Perspektive – in den 1970ern noch ein radikaler Move – heute nahezu ausgehöhlt. Der feministischen Bewegung diente sie einst der Selbstermächtigung gegenüber einer Gesellschaftsordnung, die strukturelle Missstände zur privaten Angelegenheit erklärte.

In der Gegenwart hingegen, die ihren Teilnehmerinnen Individualität permanent abverlangt, ist das Erzählen in der ersten Person Ausdruck der herrschenden Ideologie. Dumpf wie ein auf Sand fallender Stein klingt das »Ich« angesichts eines über allem schwebenden Imperativs der Selbstenthüllung, der dazu auffordert, die persönlichsten Erfahrungen und Leiden zu entblößen. Der einstige Slogan, das Private sei politisch, verkehrt sich in sein Gegenteil und wird zu einem Vehikel der Hyper-Individualisierung. Ernaux’ Werk hat also insofern ein Rezeptionsproblem, als dass das »Ich«, in dem sie oft schreibt, ein halbes Jahrhundert später nicht mehr halb so radikal ist.

Ein Zeitgeist, der die Existenz von Klassen leugnet, kennt eben keine gesellschaftlichen, sondern bloß individuelle Erfahrungen. Nicht zufällig hat autofiktionale Literatur derzeit Konjunktur, wie auch die diesjährige Verleihung des Deutschen Buchpreises an Kim de l’Horizons Blutbuch zeigt. Mit ihren selbstreflexiven Einschüben verführen solche Texte zu einer realistischen Lesart und bedienen damit ein Begehren nach authentischer Erfahrung.

Auch Autoren wie Didier Eribon und Édouard Louis, denen Annie Ernaux als oft zitierte literarische Ikone dient, erzählen in der ersten Person von Klassenaufstieg und Entfremdung. Indem sich ihre autofiktionalen Texte jedoch auch als Geschichten individuellen Empowerments lesen lassen, ecken sie kaum an. Hier erzählen zwei, die sich durch Bildung rausgekämpft haben, was in der Rezeption dankbar aufgenommen wird: Gegen Emporkömmlinge hat die bürgerliche Öffentlichkeit vermeintlich nichts einzuwenden.

Dialektik des Aufstiegs

Im Gegensatz zu Eribon und Louis ist die Integration in bürgerliche Kreise für Ernaux als Frau mit neuen Unfreiheiten verbunden. In ihrem Dokumentarfilm Die Super-8-Jahre, der Ende 2022 in die Kinos kommt, erzählt Ernaux vom Zerplatzen eines bürgerlichen Freiheitsversprechens: Es oxidiert wie falsches Silber. Ernaux’ sozialer Aufstieg ist zugleich ein Abstieg in die klaustrophobische Welt der Kleinfamilie, in der ihr, wie sie im Film sagt, »die Rolle der stummen Ernährerin und Haushaltsdame« zugedacht wird.

Auch ihr Schreiben begreift Ernaux als feministischen Akt: In Erinnerungen eines Mädchens erzählt sie von einer Vergewaltigung im Teenageralter, in Die Scham vom Mordversuch des Vaters an der Mutter, in Die Jahre über Mutterschaft, wenn die Erzählerin bemerkt, »dass die Mutter-Kind-Beziehung sie nicht ausfüllt, dass sie das Bedürfnis nach einem Geliebten hat, nach der Intimität mit einem anderen Menschen, wie man sie nur beim Sex erlebt«.

In Das Ereignis, wohl einem der literarisch bemerkenswertesten Texte über einen Schwangerschaftsabbruch, schreibt sie: »Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern, und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft über die Welt.« Dass Ernaux aus einer Zeit berichtet, in der Frauen noch zu sogenannten »Engelmacherinnen« gehen müssen, liest sich nur im ersten Moment als zeithistorisches Dokument des 20. Jahrhunderts – arbeiten rechtsnationale Kräfte in Polen, den USA und Ungarn doch derzeit daran, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen wieder zu erschweren oder zu verunmöglichen.

Und doch: Wer ihr Werk heute wie der französische Präsident Emmanuel Macron als Stimme der »Freiheit der Frauen« oder wie die Welt-Journalistin Mara Delius als Avantgarde der »weiblichen Wende« feiert, kapert Ernaux klandestin für einen liberalen Aufstiegsfeminismus. Die Arbeiterin und die Bürgerliche emulgiert er zu »der Frau«.

Ernaux hingegen erzählt von den Erfahrungswelten einer Klasse. Im soziologisch-beschreibenden Gestus blickt die erzählende Person auf das Arbeitermilieu zurück. Dessen sehnlichster Wunsch ist indes nicht Aufstand, sondern Aufstieg: Ernaux’ Eltern wollen ihren Status als Fabrikarbeiter verlassen und nähern sich durch die Arbeit als Ladeninhaberinnen einem kleinbürgerlichen Leben an. Über ihren Vater schreibt Ernaux in Der Platz: »Er war vernünftig, für einen Arbeiter jedenfalls, kein Nichtsnutz, kein Säufer, kein Herumtreiber. Kino und Charleston, aber keine Kneipen. Beliebt bei den Chefs, keine Gewerkschaft, keine Politik.«

Kurzum, eine Arbeiterschaft ohne Klassenbewusstsein. Es muss ja. Wenig verwunderlich ist daher, wie emphatisch das Feuilleton Ernaux’ kühl knisternde Sätze lobt, die wie eine Fotokamera die Wirklichkeit einfangen, ihre, so die Begründung des Nobelkomitees, »klinische Schärfe«. Aus Ernaux‘ Negativabzügen ließe sich ein politischer Impetus entwickeln. Die Rezeption und Vermarktung ihrer Bücher aber verharmlost ihr Werk: Bei Goldmann wurde es zu seichter »Frauenliteratur« verkitscht, bei Suhrkamp auf den Sockel der Hochkultur erhoben. Dabei könnte man aus ihren Werken heute lernen, dass eine Arbeiterschaft ohne politische Organisation ewig elendig bleibt.

»In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen«, das wusste schon Walter Benjamin. Ernaux’ Literatur wird umso verdaulicher, je mehr das Scheinwerferlicht ihren universalistischen Impetus dimmt und in den Schatten ihrer persönlichen Erfahrung stellt.

Ann-Kristin Tlusty, geboren 1994, arbeitet als Journalistin und Autorin in Berlin. 2021 erschien ihr Sachbuch »Süß. Eine feministische Kritik«.

Vanessa Lara Ullrich promoviert in Politischer Theorie und Ideengeschichte und arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bielefeld.