15. April 2022

Europas Spice

Auf der Suche nach Produktionsstandorten für grünen Wasserstoff steht die Sahara im Fokus europäischer Energiepolitik.

1965 erschien Frank Herberts Dune und krempelte die Science-Fiction-Szene um. Der Roman über den lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arrakis bestach nicht nur mit seiner Detailtiefe sowie fantastischen Bildern und Charakteren, sondern griff darüber hinaus die brisanten Themen jener Zeit auf: Der Raubbau an der Natur, die Zerstörungen durch die Kolonialmächte und die psychedelisch-spirituellen Einflüsse der Hippie-Kultur verschmolzen auf Arrakis zu einem der charakteristischsten Szenarien des Genres.

Mit seinen monströsen Sandwürmern, den Raumschiffen und diversen Kulturen des Imperiums bietet Dune auch Stoff für die große Leinwand. Nach mehreren gescheiterten Drehvorhaben und einer mäßig erfolgreichen Verfilmung durch David Lynch nahm sich zuletzt der Regisseur Denis Villeneuve der Romanvorlage an und landete damit einen der größten Kinoerfolge des Jahres 2021.

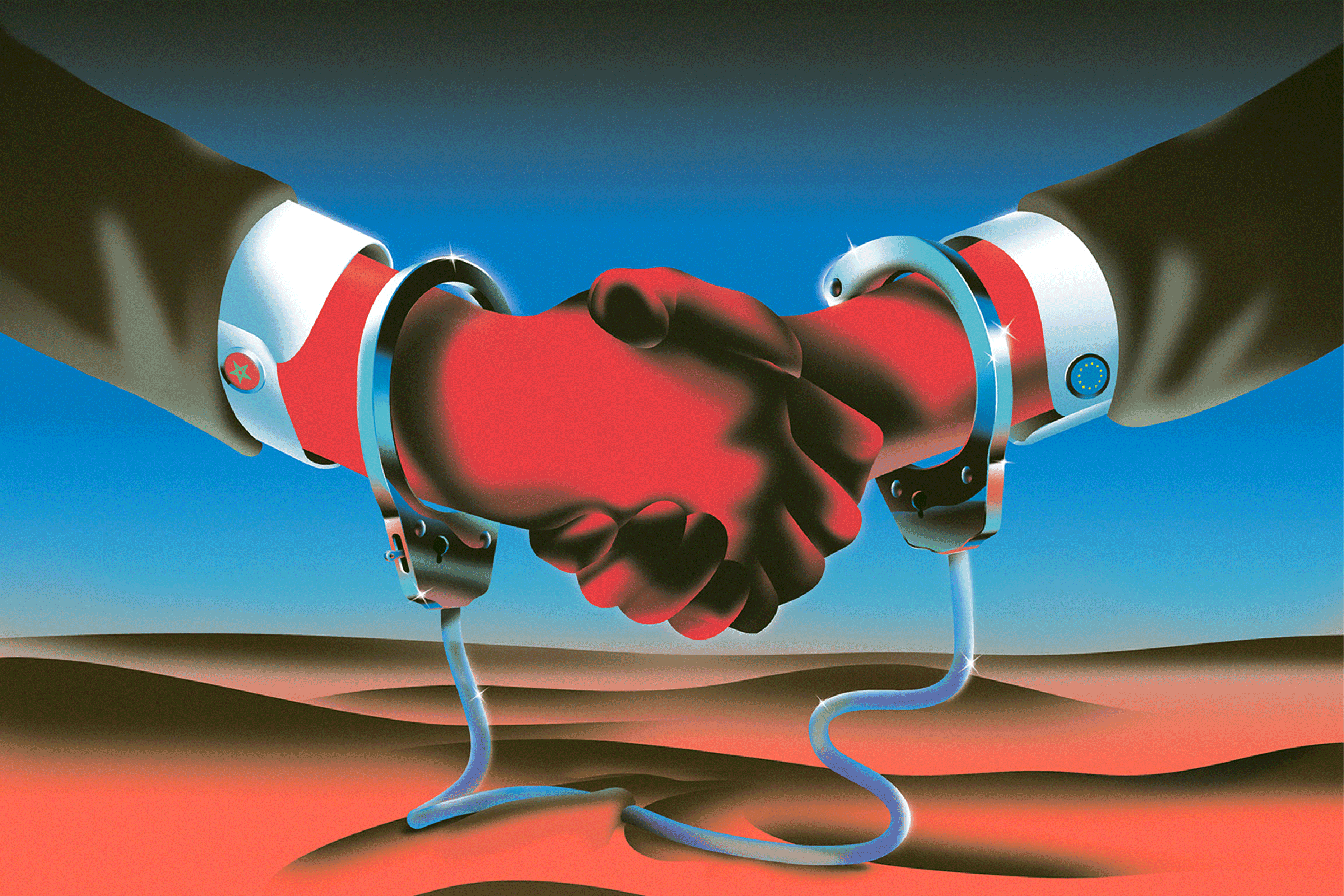

Epische Bilder lebensfeindlicher Welten wie Arrakis treffen heute einen Nerv, da der Klimawandel auch unseren Planeten zu verwüsten droht. Wirklich unheimlich wird es aber dort, wo uns Dune nicht erst als dystopische Zukunft blüht, sondern bereits unter uns ist. In Herberts Roman dreht sich alles um das Spice, eine psychoaktive Substanz, die auf Arrakis abgebaut wird, das interstellare Reisen ermöglicht und daher das ökonomische Rückgrat des Imperiums darstellt. In der wirklichen Welt ist die Europäische Union gerade dabei, sich ebenfalls von einem Stoff abhängig zu machen, den sie auf ihrem eigenen Gebiet nicht ausreichend auftreiben kann. Dieses Spice der EU heißt grüner Wasserstoff – und ihr Arrakis liegt in der Sahara.

Alte Akteure in neuem Gewand

Im Jahr 2019 verabschiedete die Europäische Kommission den European Green Deal und rief damit das Zeitalter des grünen Wasserstoffs aus. Mit den Worten »Wasserstoff rockt und ich setze mich dafür ein, dass daraus ein Erfolg wird!« feierte Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans das damals auf Twitter. In der Zwischenzeit hat sich die Clean Hydrogen Alliance, kurz CHA, gebildet, die nach eigenen Angaben Industrie, Behörden, zivilgesellschaftliche Akteure und andere Interessenträger zusammenbringt. Die gewichtigsten deutschen Mitglieder dieser Allianz heißen Siemens, RWE, E.ON, Thyssenkrupp, DHL und Deutsche Bank.

»Wo Temperaturen herrschen, die für den Menschen nur schwer zu ertragen sind, und heftige Winde über die Dünen peitschen, sind die Bedingungen perfekt.«

Der europäische Weg in die Klimaneutralität wird heute maßgeblich von jenen großen Energie- und Industrieunternehmen vorgegeben, die bisher vor allem für die Finanzierung, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger verantwortlich waren. Nun warten Investitionen in Milliardenhöhe darauf, Eingang in einen möglichst rentablen neuen Markt zu finden, und die Weichenstellungen der EU-Kommission tragen ihren Teil dazu bei, ein kapitalfreundliches Marktklima zu schaffen.

Die Produktion von grünem Wasserstoff stellt für die EU jedoch ein kompliziertes Unterfangen dar. Wasserstoff entsteht, vereinfacht gesagt, indem Wasser unter Strom gesetzt wird. Als »grün« gilt er allerdings nur, sofern dieser Prozess CO2-neutral abläuft und auch sonst ein gewisses Maß an Umweltfolgen nicht überschreitet. Das bedeutet, dass der benötigte Strom aus Sonne und Wind gewonnen werden muss. Die großangelegte Produktion von grünem Wasserstoff erfordert also ganz bestimmte klimatische Bedingungen – und viel Platz.

Profitable Externalisierung

Da die Kapazitäten innerhalb der EU als unzureichend bewertet werden, soll die Hälfte der Produktion im angrenzenden Nicht-EU-Ausland stattfinden. Auf der Suche nach dem idealen Ort, um den europäischen Durst nach erneuerbaren Energieträgern für die Wasserstoffproduktion zu stillen, stieß die Deutsche Industrie- und Handelskammer 2018 in Marokko auf geografisches Gold. Wo Temperaturen herrschen, die für den Menschen nur schwer zu ertragen sind, und heftige Winde über die Dünen peitschen, sind die Bedingungen perfekt. Um sie bestmöglich auszunutzen, sollen in der Wüste kilometerweise Wind- und Solaranlagen entstehen und die Wasserstoff-Produktionsanlagen speisen.

Die Entscheidung der EU, große Teile der Energiegewinnung auszulagern, hat allerdings noch andere Gründe als das geografische Potenzial der Sahara: Erstens umgeht man so im eigenen Hoheitsgebiet lokalpolitische Widerstände, die beim Bau von Wind-, Sonnen- oder Wasserkraftanlagen immer wieder auftauchen. Und zweitens liegen die Löhne in Marokko immer noch weit unter dem europäischen Durchschnitt. 2018 betrug der Bruttomonatslohn in den relevanten Bereichen Transport, Dienstleistungen und Baugewerbe zwischen 360 und 570 Euro. Die Produktionsbedingungen fallen dort also wesentlich günstiger aus als innerhalb der EU.

Auch für die lokalen Ökosysteme hat die Energiewende Konsequenzen. Ein ungelöstes Problem der Produktion von grünem Wasserstoff ist nämlich die Wasserversorgung. Da Trinkwasser in Marokko immer knapper wird, soll für die Energiegewinnung Meerwasser genutzt werden. Doch dieses muss erst entsalzen werden, was wiederum große Energiemengen verschlingt und umweltschädliche Abfallprodukte hinterlässt.

Es steht fest, dass der marokkanische Energiesektor in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Insbesondere im Niedriglohnsektor steigt damit der Bedarf an Arbeitskräften. Wie rasant, hängt davon ab, wann die europäisch-marokkanische Wasserstoffkooperation in die Tat umgesetzt wird. Im Mai 2021 hat die Wasserstoff-Euphorie allerdings einen Knacks bekommen – nicht wegen ökologischer oder ökonomischer Erwägungen, sondern aufgrund der offenen Frage nach der Souveränität der Westsahara. Da die Bundesregierung den Anspruch Marokkos auf die Westsahara nicht vollends unterstützt, liegt das Wasserstoff-Großprojekt derzeit auf Eis.

Kontrolle und Abhängigkeit

Ohne ein Abkommen könnte es geschehen, dass das marokkanische Königshaus das Energiepotenzial der Sahara alleine weiter erschließt und in Zukunft einen Großteil seiner »grünen Energie« nach Europa exportiert. Für diesen Fall befürchtet die EU, in eine Abhängigkeit zu geraten, die den Verschränkungen mit der russischen Öl- und Gasindustrie nicht unähnlich wäre.

Doch die Frage, wer sich hier von wem abhängig macht, ist umstritten. So warnt die Politologin Simone Claar, die zur Energietransformation in Afrika forscht, dass die europäischen Produktionsrichtlinien umgekehrt Marokko in ein Abhängigkeitsverhältnis zwingen würden. Die EU habe den Norden Afrikas als Energiekolonie ausgemacht und dränge dem Wüstenstaat nun als alternativloses Wirtschaftsmodell auf, Raubbau an seiner Natur zu betreiben, um die Staaten des Globalen Nordens mit Energie zu versorgen. Eine extraktivistische Zwickmühle sozusagen.

Für die Bewertung der Abhängigkeitsverhältnisse ist nicht unerheblich, dass der marokkanische Energiesektor bis in die 1990er komplett unter Kontrolle des staatlichen Energieministeriums der Krone (ONEE) stand. Seitdem gab es zwar weitreichende Privatisierungen, zumindest in der Windenergie nimmt die ONEE aber weiterhin eine zentrale Stellung ein. Stand 2018 wurden zehn der zwölf bis dato realisierten Windparks des Landes von der ONEE betrieben.

»Die energiepolitische Entwicklung des Globalen Südens könnte dabei helfen, neokoloniale Strukturen aufzubrechen.«