08. März 2021

Gestern Gallus, heute verdrängt

Die Altbauwohnung in der Großstadt ist heute der Sehnsuchtsort der oberen Mittelschicht. In den 1960er Jahren wollte noch niemand in den baufälligen Altbauquartieren wohnen – also wurden Gastarbeiterfamilien dort untergebracht. Die Geschichte einer ausgrenzenden Wohnpolitik.

Viele Vermieter weigerten sich, an Gastarbeiter zu vermieten — also bot man ihnen das an, was man auf dem Markt nicht mehr loswurde: baufälligen Wohnraum in den abbruchreifen Sanierungsgebieten der Stadt.

Im Fokus der deutschen Migrationsdebatte steht immer wieder die räumliche Ballung migrantischer Bevölkerungsgruppen in den urbanen Zentren der Republik – im Ruhrpott, in Berlin, in der Gegend um Frankfurt am Main. Diese stehe der Integration im Wege, sei »sozialer Sprengstoff«. Schließlich verdichten sich in diesen migrantisch geprägten Vierteln eine Reihe von Problemlagen: ein großer Anteil des Sozialhilfebezugs, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Armut.

Dass in der Beschreibung von Problemvierteln ausgerechnet der hohe Migrationsanteil immer wieder betont wird, ist extrem suggestiv, wird so doch gewollt oder ungewollt nahegelegt, wer für die »Probleme« in diesen Bezirken verantwortlich sei. Die Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen ist die Folge – und mündet schließlich in die rechte Rhetorik einer vermeintlichen »Überfremdung«. Migrantische Bevölkerungsgruppen – so will es diese Erzählung, die sich vom rechten Rand bis ins konservative Lager zieht – verweigern sich der Integration, wollen unter sich bleiben und »Parallelgesellschaften« fernab der »westlichen Wertegemeinschaft« aufbauen. Urbane Segregation lässt sich tatsächlich beobachten, allerdings hat diese weniger mit einem vermeintlichen Abschottungsbedürfnis der Anwohnerschaft zu tun. Die Entstehung dieser »Ballungszentren« beruht vielmehr auf ökonomischen Entscheidungsprozessen, einer auf Profit ausgerichteten Immobilienwirtschaft und einer verfehlten Integrationspolitik, die diese Ausgrenzung aktiv forciert hat.

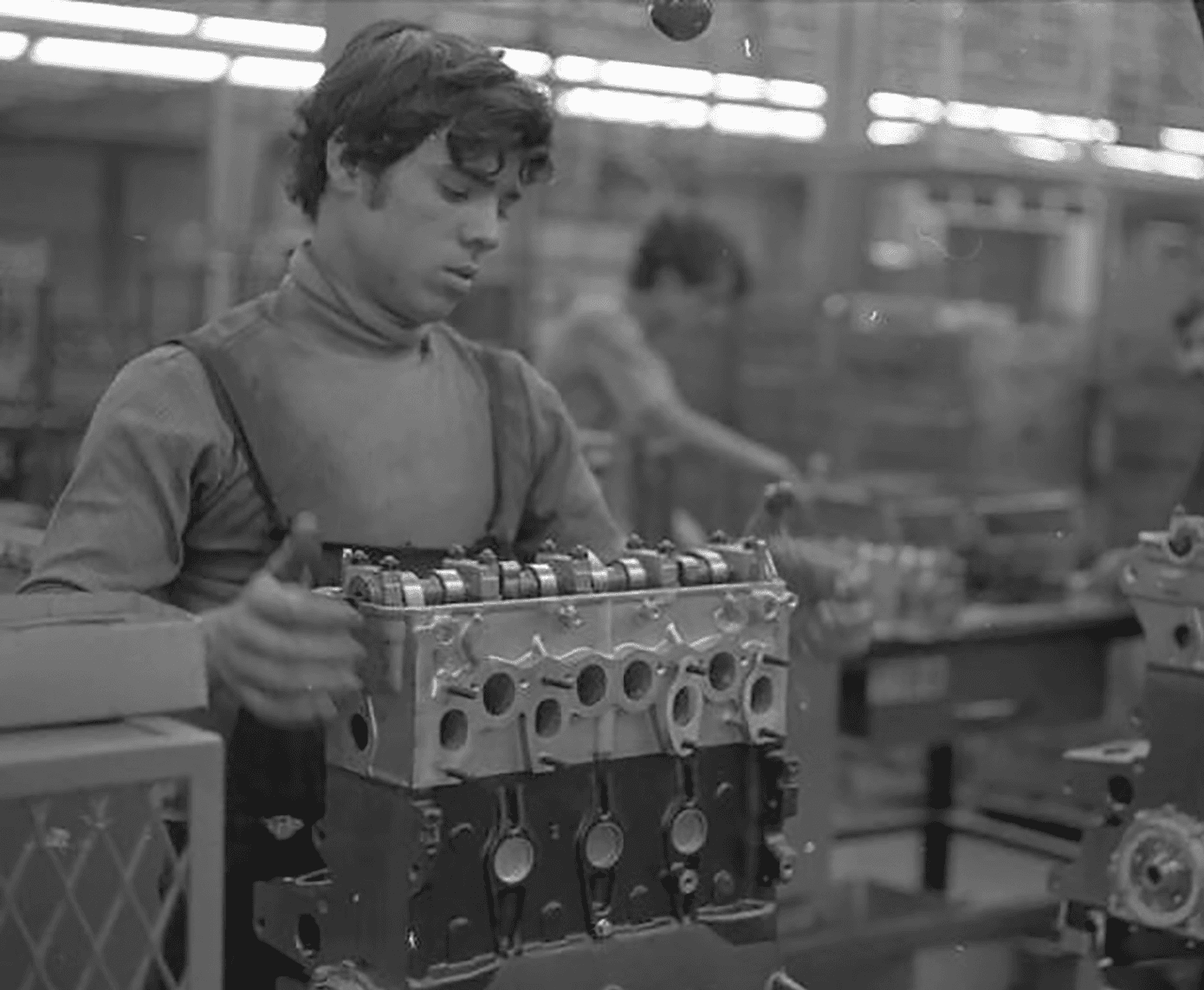

Die Geschichte reicht zurück in die Ära der Gastarbeiter, als Westdeutschland mit dem Anwerbeabkommen von 1955 gezielt migrantische Arbeiter für prekäre Beschäftigungsfelder in der Bau- und Schwerindustrie rekrutierte. Das Land musste wiederaufgebaut werden, die Nachkriegswirtschaft boomte und an Arbeitsplätzen mangelte es nicht. Im Westdeutschland der 1960er Jahre herrschte Vollbeschäftigung. Auch aufgrund des relativen Überangebots an attraktiveren Anstellungsverhältnissen ließ sich die körperlich belastende Arbeit im industriellen Niedriglohnsektor immer schlechter an die deutsche Arbeiterschaft vermitteln. Also warb man Arbeiter aus dem Ausland an. Durch die gezielte Rekrutierung der Gastarbeiter für die untersten Lohngruppen konnten weitere Lohnanstiege vermieden werden, wovon vor allem die Unternehmen profitierten. Das Abkommen sah eine Zuwanderung auf Zeit vor. Nach Vertragsende sollten die Arbeiter wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wie Produktionsmaterial sollten sie »in Rotation« gehalten werden – eine mobile Reservearmee, die sich als flexibler Konjunkturpuffer einsetzen ließ. Diese ökonomische Ausgrenzung sollte sich auch in den Stadtbildern niederschlagen.

Baracken und Besetzungen

Nach der Anwerbung brachte man die Gastarbeiter zunächst in beengten, dürftig ausgestatteten, teils mit Stacheldraht umzäunten werkseigenen Wohnheimen in unmittelbarer Nähe der Industrieanlagen unter. Wer aus den Arbeiterbaracken ausziehen wollte, etwa weil die eigene Familie nachkam, hatte es auf dem privaten Wohnungsmarkt schwer. Viele Vermieter weigerten sich, an Gastarbeiter zu vermieten – also bot man ihnen das an, was man auf dem Markt nicht mehr loswurde: baufälligen Wohnraum in den abbruchreifen Sanierungsgebieten der Stadt, etwa in den Berliner Bezirken Kreuzberg und Neukölln.

Diese Strategie war unter anderem auch an ein 1963 durch Bürgermeister Willy Brandt verkündetes Stadterneuerungsprogramm gekoppelt. Um die Stadt zu modernisieren, sollten die veralteten Altbauquartiere Neubauten weichen. Die aufgrund ausbleibender Investitionen verwohnten und verfallenen Wohnungen sollten nun noch bis zum Abriss möglichst profitabel an die Gastarbeiter vermittelt werden. Vermieter veranschlagten für Gastarbeiter bis zu 30 Prozent höhere Mieten als für Deutsche.

Angesichts dieser widrigen Umstände überrascht es kaum, dass Kämpfe um Wohnraum im Zentrum migrantischen Widerstands der 1960er und 70er Jahren standen. Ein Beispiel dafür ist der Frankfurter Häuserkampf, der die Keimzelle der deutschen Hausbesetzerszene werden sollte. Als Hauptakteure der Bewegung sind vor allem Politiker wie Joschka Fischer und die studentisch geprägte Spontiszene in die Geschichte eingegangen. Die zentrale Rolle der Gastarbeiterfamilien in diesem Konflikt wird hingegen nur selten beleuchtet.

Ausgangspunkt der Kämpfe war das Frankfurter Westend – das Herzstück eines groß angelegten, stadtplanerischen Modernisierungsvorhabens, dem sogenannten Fünffingerplan des damaligen SPD-Baudezernenten Hans Kampffmeyer, dem »Vater der Bankenstadt«. Denn auch das zentral gelegene Frankfurter Westend – heute Prime Real Estate – war einmal Sanierungsgebiet, was es zur idealen Entwicklungszone für das aufstrebende Frankfurt machte. Ähnlich wie auch in Kreuzberg und Neukölln wohnten in den baufälligen, teils bereits entmieteten Wohnungen, die auf dem freien Markt nicht mehr loszuwerden waren, vor allem Gastarbeiter und ihre Familien. Genau hierhin, so Kampffmeyers Plan, sollte jetzt das Bankenviertel expandieren.

Die zunehmende Wohnungsnot spielte beim Modernisierungsprojekt der SPD keine Rolle, und so überließ man die Anwohnerschaft der spekulativen Willkür der Investoren, die nicht lange auf sich warten ließen. Bau- und Abrissgenehmigungen wurden verhandelt, der Startschuss für die Grundstückspekulation war erfolgt.

Doch es regte sich Widerstand: Angesichts der rapide zunehmenden Wohnungsknappheit bei gleichzeitigem Leerstand erfolgte im Jahr 1970 im Westend die erste Hausbesetzung der Bundesrepublik, maßgeblich initiiert durch Gastarbeiter. Als die Frankfurter Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen (ABG), ein städtischer Wohnungsbaukonzern, die Verdrängung im Westend wenig später mit Mieterhöhungen von 20 bis 60 Prozent für ihren baufälligen Wohnungsbestand weiter befeuerte, traten viele Gastarbeiterfamilien in den Mietstreik.

Divestment und Strukturwandel

Der Umstand, dass durch das Zusammenspiel eines profitgetriebenen Wohnungsmarkts und einer rassistischen Wohnungspolitik vorwiegend Migrantinnen und Migranten in die heruntergekommenen Sanierungsgebiete gedrängt wurden, fungierte zudem als Projektionsfläche für eine xenophobe Wahnvorstellung, die Migration in den Großstädten als düsteres Verwahrlosungsszenario konstruiert.

Besonders in den 1980er und 90er Jahren wurde das Bild problembehafteter »Ausländerghettos« in Politik und Medien befeuert und ein direkter Zusammenhang zwischen Migrationsbiografie und Kriminalität suggeriert. Berlins damaliger CDU-Innensenator Eckart Werthebach erklärte etwa, dass die räumliche Verdichtung einer »unzureichend integrierten ausländischen Bevölkerung« eine Gefahr für die Innere Sicherheit darstelle. Noch hetzerischere Worte fand der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Rüdiger Landowsky: »Es ist auch viel Abschaum an Kriminalität in die Stadt gekommen, von China, über Russland, Rumänien und so weiter ... Es ist nun mal so: Wo Müll ist, sind Ratten, und wo Verwahrlosung ist, ist Gesindel, meine Damen und Herren, und das muß beseitigt werden in der Stadt.« Zur selben Zeit radikalisierten sich auf den Straßen gewaltbereite Rechtsextreme. Die soziale Lage in den ehemaligen Gastarbeitervierteln verschärfte sich zusätzlich, als im Zuge der Deindustrialisierung in den 1980ern und Anfang der 1990er Jahre eine Welle der Arbeitslosigkeit einsetzte. Von dieser waren migrantische Arbeiter überdurchschnittlich stark betroffen: Unter ihnen schnellte die Arbeitslosigkeit zwischen 1980 und 1996 von 5 auf 18 Prozent hoch, unter deutschen Arbeitern nur von 4 auf 10 Prozent.

Viele Vermieter weigerten sich, an Gastarbeiter zu vermieten – also bot man ihnen das an, was man auf dem Markt nicht mehr loswurde: baufälligen Wohnraum in den abbruchreifen Sanierungsgebieten der Stadt.

Diese Spaltung ist eine direkte Konsequenz der Anwerbepolitik der Bundesrepublik. Denn der Einsatz von Gastarbeitern gestaltete sich vor allem deswegen so lukrativ, weil er der deutschen Industrie erlaubte, mit veralteter Maschinerie hohe Profite zu erzielen. Die Löhne der Gastarbeiter waren so niedrig, dass sich Investitionen in modernere, effizientere Industrieanlagen nicht gerechnet hätten, was Helmut Schmidt einmal zu der Aussage veranlasste, die Gastarbeiter-Ära hätte die Modernisierung der deutschen Industrie »verlangsamt«. Etwa 70 Prozent der Gastarbeiter waren im unteren Lohnsegment der angelernten oder »ungelernten« Tätigkeiten angestellt – jenem Sektor, der am schlechtesten vor technologischen Modernisierungsschüben abgesichert ist. Als der Strukturwandel dann kam, waren die Arbeiter mit »niedrigem Qualifikationsniveau« die ersten, die man vor die Tore setzte.

Gastarbeiterviertel wie Berlin-Neukölln, Berlin-Kreuzberg oder Duisburg-Marxloh – jene Bezirke, die heute am häufigsten als Beispiele für eine vermeintlich »mangelnde Integrationsbereitschaft« herangezogen werden – traf dieser Strukturwandel besonders hart. Und mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Bezirken kam der soziale Abstieg ihrer Anwohnerschaft.

Bundespolitische Integrationsverweigerung

Die Politik hat die räumliche und ökonomische Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten aktiv betrieben – nur um sie hinterher selbst dafür verantwortlich zu machen und als »Integrationsverweigerer« darzustellen. Der Integration verweigert hat sich tatsächlich vielmehr die deutsche Regierung, und zwar jahrzehntelang. Zwischen 1955 und 1973 kamen 14 Millionen Gastarbeiter in die Bundesrepublik; 4 Millionen von ihnen blieben. Die Bundesregierung reagierte darauf zunächst mit einem Anwerbestopp. Als die Einwanderung auch daraufhin nicht abriss, wurde 1979 – über zwanzig Jahre nach dem Anwerbeabkommen – der erste Integrationsplan vorgelegt, das sogenannte Kühn-Memorandum. Dieser Plan sah eine repressive Einwanderungspolitik vor, erkannte aber immerhin an, dass ein Teil der Gastarbeiter nicht nur auf Zeit, sondern dauerhaft bleiben würde. Das damalige Regierungsbündnis aus SPD und FDP versperrte sich dieser Einsicht und bekräftigte weiterhin eisern, die Bundesrepublik sei kein Einwanderungsland – es gelte lediglich den zeitweisen Aufenthalt zu managen. 1982 setzte sich dieselbe Regierung für eine »Rückkehrförderung« ein, die ein Jahr später durch die Kohl-Administration Gesetz wurde.

Von da an wurde auf bundespolitischer Ebene eine restriktive und schizophrene Integrationspolitik betrieben, mit der man die Forderungen der Industrie und des grassierenden Rechtsrucks zu vereinen versuchte: Die weitere Einwanderung sollte ausgebremst werden, die Rückkehrbereitschaft sollte unterstützt, gleichzeitig aber auch die Integration gefördert werden. Bezeichnend ist, dass die Integrationsförderung vor allen Dingen eine Verbesserung der Bildung und Sprachkenntnisse anstrebte.

Dieser Kurs hält sich bis heute. Auch der von der Merkel-Regierung verabschiedete »Nationale Integrationsplan« sieht vor allem Förderungen im Bereich der Bildung, Integrationskurse und eine Verbesserung der Sprachkompetenzen vor. Diese aktivierenden Integrationsmaßnahmen zielen darauf ab, individuelles Verhalten zu regieren. Darin spiegelt sich die Logik einer neoliberalen Sozialpolitik, derzufolge Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung lediglich eine Angelegenheit mangelnder Eigeninitiative seien. Den Forderungen nach ökonomischer Teilhabe, die schon von der Generation der Gastarbeiter in den Arbeits- und Wohnungskämpfen der 1960er und 70er Jahre artikuliert wurden, verschließt sich diese Integrationspolitik hingegen. Stattdessen konzentriert sie sich auf die Ebene der individuellen Eingliederungsbereitschaft, die es möglichst engagiert unter Beweis zu stellen gilt.

Die deutsche Integrationspolitik hat versagt. Die Armutsgefährdung unter Menschen mit Migrationshintergrund ist in Deutschland mit 27,8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der Wert von 11,7 Prozent unter Personen ohne Migrationshintergrund. Ein Blick auf die Armutsgefährdung im Rentenalter offenbart ein noch extremeres Missverhältnis: Viele Gastarbeiter, die jahrzehntelang für den deutschen Wirtschaftsaufschwung geschuftet haben, können jetzt von ihrer Rente kaum leben. Ihre Löhne waren niedrig, die Einzahlungen in die Rentenkasse entsprechend gering, jetzt sind die Rentenbeiträge im Keller. Die Armutsgefährdung unter Senioren mit Migrationshintergrund ist im Vergleich beinahe dreimal so hoch wie bei Rentnerinnen und Rentnern ohne Migrationshintergrund. Sie werden außerdem im Schnitt elf Jahre früher pflegebedürftig – auch eine Folge schwerer körperlicher Arbeit und schlechter Wohnbedingungen.

»Die Brutstätten der Seuchen, die infamsten Höhlen und Löcher, worin die kapitalistische Produktionsweise unsre Arbeiter Nacht für Nacht einsperrt, sie werden nicht beseitigt, sie werden nur – verlegt!« – Friedrich Engels

Während der Begriff der Gastarbeit mit der Zeit verschwand, ist die täglich stattfindende Überausbeutung migrantischer Arbeitskräfte geblieben. Das zeigte sich zuletzt wieder besonders drastisch im Zuge der Corona-Krise: Für harte Arbeit, die man hierzulande aufgrund der schlechten Bedingungen kaum vermittelt bekommt – in den Schlachthallen der Fleischindustrie, auf den Feldern der Landwirtschaft während der Erntesaison – werden migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter rekrutiert, heute vorwiegend aus den osteuropäischen EU-Ländern. Wer die beengten Unterbringungen der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter einmal gesehen hat, kommt nicht umhin, an die Gastarbeiterjahre zurückzudenken – eingezäunt in provisorischen Containern, eng zusammengepfercht in Mehrbett-Zimmern in heruntergekommenen Häusern, und das zu völlig überhöhten Mieten.

Dass der Kapitalismus die Arbeiterinnen und Arbeiter spaltet und zueinander in Lohnkonkurrenz setzt, ist keine Neuigkeit. An der jüngeren Geschichte migrantischer Arbeit in Deutschland konkretisiert sich dieses Prinzip. Die Verwundbarkeiten sind ungleich verteilt, die Zugänge zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt entlang rassifizierter Linien gespalten. Das rechte Narrativ einer vermeintlichen »Überfremdungsgefahr« bricht einen möglichen Klassenantagonismus und löst ihn in einen Kulturkonflikt auf, der das irre Phantasma eines progressiven, homogenen Deutschlands in Abgrenzung zu einem als rückständig und unzivilisiert imaginierten ausländischen Anderen mobilisiert. Armut und Arbeitslosigkeit werden aus ihrem sozialen Kontext herausgelöst und gelten dann schlichtweg als Ergebnisse einer »fremden Kulturalisierung«, die sich nicht mit der »deutschen Mehrheitsgesellschaft« verträgt.

Wir dürfen daher nicht in die Falle tappen und glauben, diese Schieflage ließe sich durch eine ebenso kulturalistische Gegenoffensive von links aufheben. Denn wie sich an der Überausbeutung migrantischer Arbeit in Deutschland zeigt, bildet die Herabwürdigung durch identitäre Zuschreibungen nur das Vehikel einer systemischen Benachteiligung auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt, die sich in die Struktur unserer Gesellschaft eingeschrieben hat. Mit einem Loblied auf die Vielfalt wird man diese nicht brechen können. Denn während sich die Rhetorik der Diversität damit begnügt, xenophobe Vorurteile auszubügeln, verkennt sie, dass Rassismus mehr ist als Ressentiment. Er produziert ein materielles Verhältnis der Benachteiligung – und als solches gilt es ihn auch zu bekämpfen. Wir brauchen eine Politik, die sich den Ungleichheiten in den Wohnverhältnissen, bei den Einkommen und am Arbeitsplatz zuwendet. Ein Blick auf die migrantischen Kämpfe von gestern kann sich da nur lohnen.

Astrid Zimmermann ist Contributing Editor bei Jacobin.