13. September 2021

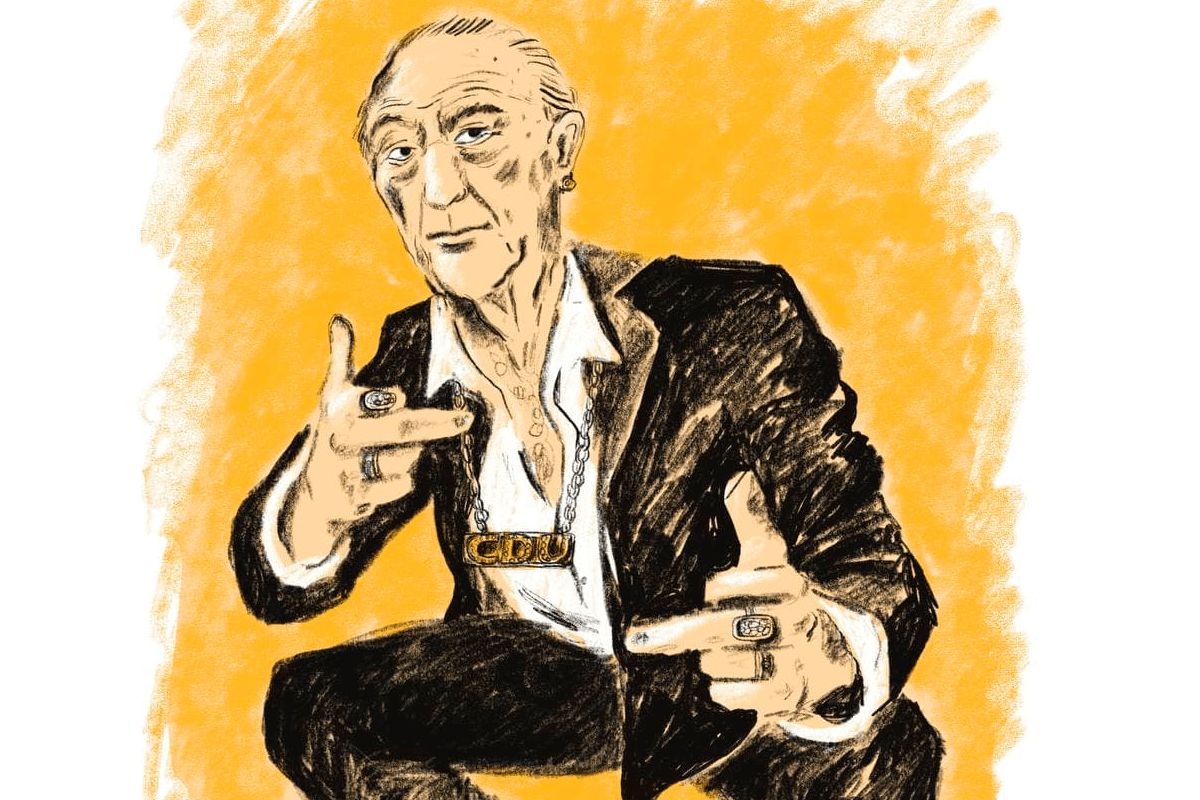

Geld kommt, Geld verrät

Schon seit Adenauer macht die Union Millionen mit halblegalen Deals.

Die Skandale und Affären der Unionsparteien sind so zahlreich, dass im ZDF-Kabarettformat Die Anstalt 45 Minuten und eine 3 mal 4 Meter große Tafel nicht ausreichten, um sie alle zur Darstellung zu bringen: Der Maskenskandal, die Aserbaidschan-Connection und die Verwandtenaffäre im Bayerischen Landtag sind nur die jüngsten Beispiele – dann auch noch über die weiter zurückliegende Flick-Parteispendenaffäre oder die Geldkoffer des Waffenhändlers und Lobbyisten Karlheinz Schreiber zu sprechen, hätte wohl den Rahmen gesprengt.

Mit 14,5 Millionen Euro Nebenverdiensten in der laufenden Wahlperiode (Stand Juli 2020) liegen die Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU klar vor allen anderen Fraktionen. Auch bei Großspenden ist die Union einsame Spitzenreiterin. Mit der kommenden Bundestagswahl steht erneut die Frage im Raum, wie es der CDU stets gelingt, ihr Image als Volkspartei aufrecht zu erhalten, wo es die Wählerinnen und Wähler doch längst nicht mehr wundert, wenn wieder einer ihrer Deals mit wirtschaftlichen Sonderinteressen auffliegt.

Ein Blick in die Geschichte der CDU erhellt die Nähe und Verstrickungen zwischen Partei und Wirtschaft. Denn während solche Affären seitens der Partei meist zu moralischen Verfehlungen einzelner heruntergespielt werden, deutet ihre Häufung über Jahrzehnte doch recht eindeutig auf ein strukturelles Problem hin. Ihre Anfänge liegen in der politisch chaotischen Nachkriegszeit in Deutschland. Wie der Historiker Frank Bösch in seinem Buch Die Adenauer-CDU ausführt, war es kein einfaches Unterfangen, die zum Teil recht disparaten regionalen Verbände zu integrieren. Das zeigte sich schon bei der Wahl des Namens für die neue überkonfessionelle Partei, welche die aus der Weimarer Republik überkommene Spaltung des bürgerlichen Lagers in katholische und protestantische Flügel überwinden sollte. Laut Bösch war das »C« für christlich anfangs nicht unumstritten. Während sich die katholischen Verbände dafür aussprachen, war es bei den konservativen Protestanten der norddeutschen Verbände eher unbeliebt. Diese bezeichneten sich damals lieber als »Rechte Sammlungspartei« oder »Antimarxistischer Wahlblock«.

»Geld ist die Hauptsache! Geld, Geld, Geld!«

Im Gegensatz zu der im Oktober 1945 wiedergegründeten SPD, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine über achtzigjährige Geschichte zurückblickte, mussten die Christdemokraten ihre Parteistrukturen von Grund auf neu aufbauen. Die Sozialdemokratie verfügte über Parteivermögen, hatte Wiedergutmachungszahlungen erhalten und war überdies eine traditionsreiche Mitgliederpartei. Die junge CDU hatte weder ersteres noch war sie letzteres. So verwundert es nicht, dass Konrad Adenauer, der erste Vorsitzende der Partei in der Bundesrepublik, schon vor der ersten Bundestagswahl 1949 auf einer Sitzung des Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU ausrief: »Geld ist die Hauptsache! Geld, Geld, Geld!«

Knauserige Christdemokraten

Mitte der 1950er Jahre waren die Einnahmen der SPD sechsmal so hoch wie die der CDU. Denn obwohl die Mitglieder der Christdemokraten finanziell tendenziell bessergestellt waren, zahlten sie durchschnittlich gerade mal 50 Pfennig im Monat an ihre Partei. Demgegenüber trugen die Mitglieder der SPD im Schnitt doppelt so viel bei – also immerhin 1 D-Mark. Im Wahlkampf 1953 brachten sechzehn CDU-Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein zusammen gerade einmal 200 D-Mark auf. Das war so viel, wie ein einzelner sozialdemokratischer Abgeordneter monatlich an seine Partei abgab.

Diese große Diskrepanz blieb auch in den 1960er Jahren erhalten. 1967, im Todesjahr Adenauers, brachte die SPD immer noch mehr als fünfmal so viel an Mitgliedsbeiträgen auf wie die CDU. Selbst viele Mitglieder des CDU-Bundesausschusses zahlten monatlich nur 1 D-Mark, nur wenige entrichteten mehr als 5 D-Mark an ihre Partei. Auch CDU-Mandatsträger waren keine große Hilfe dabei, die Partei auf finanziell sichere Beine zu stellen, denn sie lehnten es mehrheitlich ab, einen festen Teil ihrer Abgeordneten- oder Ministergehälter an die Partei abzutreten. Unter ihnen war auch Ludwig Erhard, der bis ins Jahr 1966 überhaupt keine Beiträge zahlte – er war nämlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Mitglied in der Partei, die ihn erst zum Wirtschaftsminister und später zum Bundeskanzler machte.

In den 1950er Jahren war auch die Einführung einer staatlichen Parteienfinanzierung für die Regierungspartei CDU keine gangbare Option – zu stark war das Selbstverständnis als Honoratiorenpartei. Honoratioren sind nach der Definition von Max Weber Bürger, die für die Politik leben, ohne von ihr leben zu müssen, weil sie nämlich Einkünfte aus Vermögen oder Grundbesitz beziehen. In diesem Sinne erklärte der CDU-Bundesschatzmeister Ernst Bach, es sei Wahnsinn, wenn ein Politiker seinen Lebensunterhalt mit Politik verdienen würde. Auch an der Basis der Union waren viele der Ansicht, dass ein Abgeordneter wirtschaftlich unabhängig sein müsse, um freie Entscheidungen treffen zu können. So blieb der jungen Partei im Grunde nichts anderes übrig, als sich über Spenden zu finanzieren.

Auf einer Sitzung der CDU-Arbeitsgemeinschaft im September 1949 hielt das Protokoll denn auch fest, dass Einfluss auf die Bundesregierung Adenauers genommen werden solle, damit diese Zuwendungen von Privatpersonen an Parteien von der Steuer befreie. Die CDU etablierte in den folgenden Jahren ein Finanzierungssystem durch Wirtschaftsspenden, das über diese Steuerfreiheit hinaus bewusst Steuerhinterziehung tolerierte. Die genauen Strukturen blieben dabei im Dunkeln. Nur die engste Parteiführung um Adenauer war eingeweiht. Denn obwohl die Wirtschaft von Anfang an die wichtigste Finanzierungsquelle der CDU war, sollte sie in der Öffentlichkeit nicht als eine vom Kapital getragene Partei wahrgenommen werden.

Die junge CDU positionierte sich zwar gegen die staatliche Finanzierung der Parteien. Durch die steuerliche Absetzbarkeit der Wirtschaftsspenden subventionierte die Bundesrepublik die Parteiarbeit letztlich aber doch in erheblichem Maße.

Großzügige Kapitalisten

Zentral waren im Finanzierungssystem der CDU zum einen die sogenannten Fördergesellschaften und zum anderen Spendenzeitschriften wie der Mittelstandsbrief oder der Deutschland-Union Dienst. Mit dem Wirtschaftsbild verkaufte die Partei eine Zeitschrift von nur wenigen Seiten mit wirtschaftspolitischen Informationen überteuert an Unternehmen. Diese konnten den Erwerb, den sie sich bis zu 100 D-Mark kosten ließen, als Betriebskosten steuerlich absetzen. Das Wirtschaftsbild spülte von 1953 bis 1960 jährlich durchschnittlich 2 Millionen D-Mark in die Kassen der CDU.

Die Fördergesellschaften firmierten als Berufsverbände, denen Unternehmen beitreten konnten. Für sie hatte das den Vorteil, dass ihre Zahlungen bis zu einer bestimmten Höhe steuerlich absetzbar waren. Die Gesellschaften verteilten die finanziellen Zuwendungen der Unternehmen wiederum nach einem festgelegten Schlüssel an alle Parteien mit Ausnahme von SPD und KPD. Laut Bösch ging die Bedeutung der Fördergesellschaften insbesondere in den 1950er Jahren weit über das regelmäßige Aufbringen von Spenden hinaus: »Sie waren vor allem Förderer der bürgerlichen Sammlung rechts von der SPD.«

Zur wichtigsten Geldgeberin für die Bundes-CDU wurde eine Fördergesellschaft mit dem Namen Staatsbürgerliche Vereinigung (SV). Federführend in der SV war der Bundesverband der Deutschen Industrie. Dessen Personal stellte sowohl die Geschäftsführung als auch ein Mitglied des Vorstandes, in dem auch andere große Wirtschaftsverbände vertreten waren. In Form der SV nahm die Wirtschaft der CDU den Organisationsaufwand des Spendensammelns ab. Dabei sorgte sie für einen kontinuierlichen Geldfluss nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Die Hochzeit der SV waren die 1960er und 1970er Jahre: 1958 beendete das Bundesverfassungsgericht die Steuervergünstigung von Großspenden an politische Parteien. Die Spenden an gemeinnützige Vereine wie die Fördergesellschaften blieben davon jedoch unberührt, was sie für die CDU noch wichtiger machte.

Diese halblegale Praxis – die Fördergesellschaften hatten schließlich keinen anderen Zweck als die Parteienfinanzierung – war aber auch auf wohlwollende Finanzämter angewiesen. Deshalb zog die SV im Jahr 1957 aus dem SPD-regierten Nordrhein-Westfalen ins CDU-regierte Rheinland-Pfalz um. Dort gestand ihr das Finanzamt die Gemeinnützigkeit auch 1959 noch zu, weil sie angeblich keine Parteispenden mehr tätigte. Darüber hinaus blieb sie bis 1973 von der Körperschaftssteuer befreit, ohne dass ihre Akte auch nur geprüft worden wäre. Ab den späten 1950er Jahren wurde die SV im Kreis der CDU-Führung nicht mehr beim Namen genannt. Stattdessen sprach man von »der Wirtschaft«, »den Herren aus der Wirtschaft« oder auch von »den Herren, die die Spenden für uns organisieren«.

Intransparenz als Lebenselixier

1963 gründeten die Schatzmeister der CDU einen weiteren als gemeinnützig eingetragenen Verein, um den Geldfluss aus der Wirtschaft zu erhalten – den Wirtschaftsrat der CDU. Nach Bösch war es das Ziel dieser Gründung, »das Finanzamt über eine möglichst parteinahe Schaltstelle zu umgehen, die nicht den dubiosen Geruch der Fördergesellschaften hatte«. Obwohl sich die finanzielle Abhängigkeit der CDU von der Wirtschaft – samt der auf Verschleierung bedachten Spendenpraxis – in den 1950er Jahren fest etabliert hatte, wurden hier und da auch innerparteiliche Zweifel laut. Das Übergewicht der Unternehmensspenden gefährdete schließlich den Anspruch der CDU, eine Volkspartei zu sein und entsprechend alle Gesellschaftsschichten zu vertreten. Um dieses Image aufrecht zu erhalten, behauptete der Schatzmeister Bach öffentlich, die Gesamteinnahmen der Union würden zu 60 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen stammen. An anderer Stelle äußerte er deutliche Kritik: »Der heutige Zustand ist unerträglich. Wir sind Träger des Staates und überlegen uns Formen, wie wir Steuerhinterziehungen … begehen können.«

Bereits 1955 diskutierte der Bundesvorstand die Gefahren der einseitigen Finanzierung. Den Beteiligten war schon damals klar, dass ein großer Teil der Gelder, die die Partei von den Fördergesellschaften erhielt, von nur einer kleinen Zahl von Firmen stammte. Dass diese Zahlungen mit Erwartungen verknüpft waren, war den Parteigranden ebenfalls bewusst. Jedoch versicherten sie sich gegenseitig, »im großen und ganzen« habe man die »Ansinnen und Aufträge« der Spender »bisher abgelehnt«. Aber selbst wenn die Unternehmen keine konkreten Gesetze erhielten, so doch in jedem Fall privilegierten Zugang zu Regierungskreisen.

Intransparenz war das Lebenselixier dieses Systems. Daher verschleppte die CDU die Umsetzung der im Grundgesetz festgeschriebenen Rechenschaftspflicht der Parteien über ihre Finanzen bis in die 1960er Jahre, da sie unter diesen Bedingungen einen starken Rückgang der Spenden aus der Wirtschaft befürchtete. Erst im Juni 1967 beschloss der Bundestag das erste Parteiengesetz, nach dem die Namen der Spender von Beträgen über 20.000 D-Mark fortan offengelegt werden mussten.

»Die Nachwirkungen der Flick-Affäre beendeten den steilen Aufstieg des talentiertesten aller Christdemokraten, Wolfgang Schäuble, und führten schließlich zum unaufhaltsamen Fall von Helmut Kohl.«

Doch die Bereitschaft zur Transparenz hielt sich auch weiterhin in Grenzen. So wurde die Namensnennung zum Beispiel durch die Stückelung größerer Beträge umgangen. Bis in die 1980er Jahre tauchten in den CDU-Rechenschaftsberichten nur selten einzelne Unternehmen oder Privatspender auf, sondern hauptsächlich Strohmänner und Spendenorganisationen. Mitunter wurden die Spender auch einfach als »anonym« geführt oder Spenden über Anwälte vermittelt getätigt, deren Namen dann in den Rechenschaftsberichten auftauchten – denn diese konnten steuerliche Nachforschungen dank ihrer Schweigepflicht effektiver abwehren.

Über Geldkoffer gestolpert

Unter Helmut Kohl, der ab 1969 stellvertretender und ab 1973 Bundesvorsitzender der CDU war, wurde dieses System nicht nur weitergeführt, sondern sogar noch ausgebaut, wie Bösch in seinem Buch Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU quellenstark darlegt. Dabei stand die Partei in den 1970er Jahren längst auf finanziell stabilen Beinen: Mittlerweile setzten sich ihre Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Zahlungen der Amtsträger und Abgeordneten, staatlicher Förderung und offiziellen Spenden zusammen.

Trotz der damit gegebenen Möglichkeit zur finanziellen Unabhängigkeit von Wirtschaftsinteressen wurden die engen Beziehungen auch weiterhin gehegt und gepflegt. Das beweisen unter anderem die Bargeldzahlungen in Höhe von Hunderttausenden D-Mark an Unionsgrößen wie Franz Josef Strauß, die Ende der 1970er Jahre im Rahmen der Flick-Affäre ans Licht kamen. Die Nachwirkungen dieses Skandals beendeten den steilen Aufstieg des talentiertesten aller Christdemokraten, Wolfgang Schäuble, und führten schließlich zum unaufhaltsamen Fall von Helmut Kohl. Ohne das lobbykratische Regime der Nachkriegszeit hätte die Bundesrepublik vermutlich bis heute keine Kanzlerin gehabt.

Obwohl die CDU im März dieses Jahres unter dem massiven öffentlichen Druck einknickte und der Einführung eines Lobbyregisters am Ende doch zustimmte, können wir getrost davon ausgehen, dass die Affinität zwischen der Union und »den Herren aus der Wirtschaft« noch lange Zeit bestehen wird. Denn während die SPD heute um jedes Mitglied und jede Stimme bangen muss, blieb die christdemokratische Koalition, die breite Teile der Ober- und Mittelschichten integriert, unter Angela Merkel verblüffend stabil. Die letzten sechzehn Jahre waren gut zu den Bessergestellten in Deutschland – da sollte es nicht überraschen, wenn viele von ihnen bereit sind, einen Teil ihres Vermögens aufzuopfern, damit das auch in Zukunft so bleibt.