07. Dezember 2023

Thailändische Landarbeiter in Israel sind in einem fremden Krieg gefangen

Seit den Hamas-Anschlägen am 7. Oktober sind 8.000 der rund 30.000 thailändischen Arbeitsmigranten aus Israel geflohen. Dass sie einem Krieg ausgesetzt sind, an dem sie keinerlei Beteiligung haben, dramatisiert ihre Lage als stark ausgebeutete Arbeitskräfte.

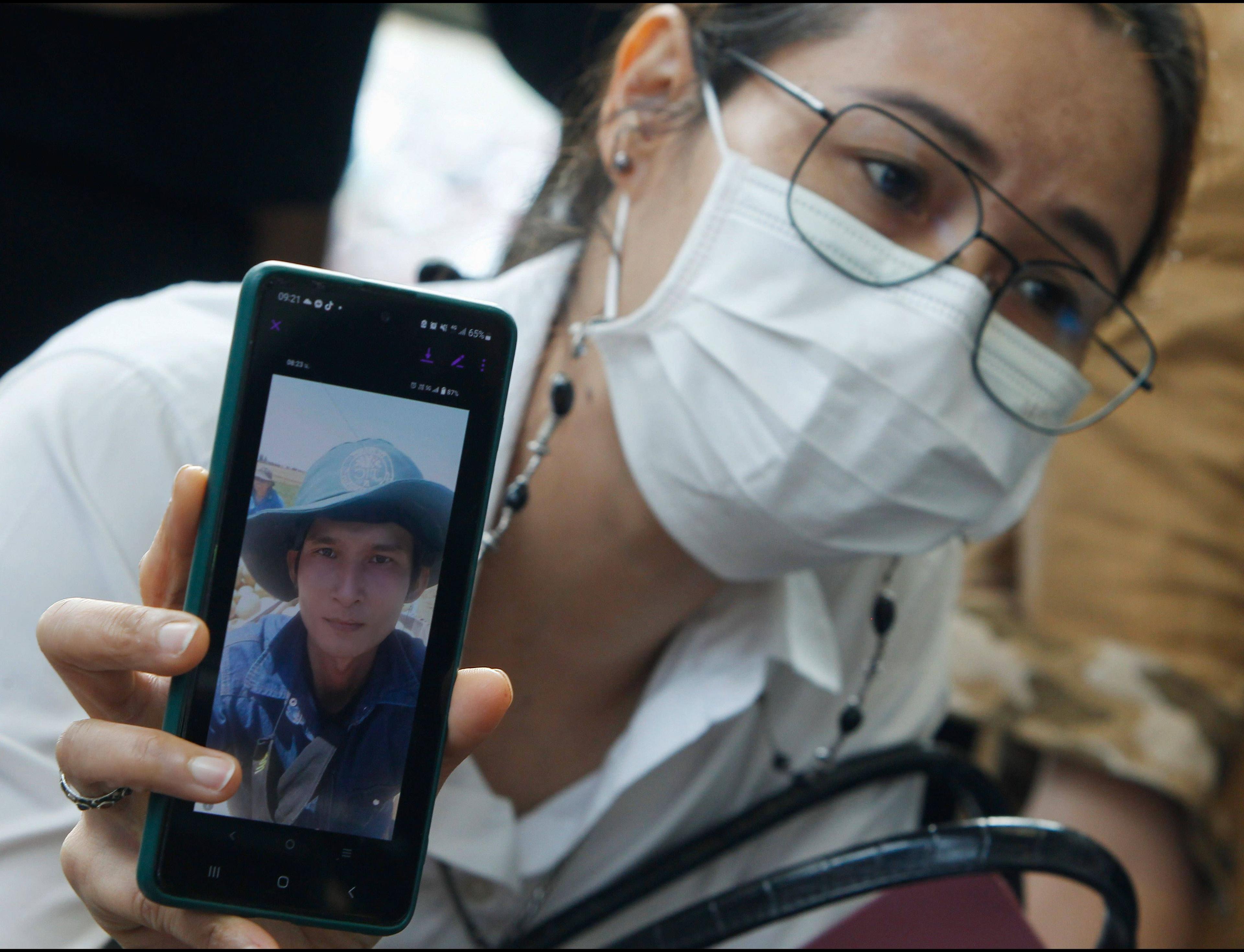

Wongduien Lumlert hält ein Handy mit einem Bild ihres Verwandten Anan Phetkaew, eines thailändischen Arbeiters, der bei dem Hamas-Anschlag am 7. Oktober getötet wurde.

Die bei weitem größte Gruppe von Nichtisraelis, die von den Hamas-Attacken am 7. Oktober betroffen war, waren Wanderarbeiter aus Thailand. Stand 5. Dezember sind 45 thailändische Staatsbürger für tot erklärt worden. Nachdem in den vergangenen zwei Wochen 23 Geiseln freigelassen wurden, werden immer noch 15 Personen vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens acht von ihnen weiterhin als Geiseln im Gazastreifen gehalten werden.

Unterdessen sind tausende weitere Thais, die in der Region gelebt und gearbeitet hatten, geflohen. Trotz der Bemühungen von israelischen Aktivistinnen und Aktivisten, sichere Orte zum Ausruhen und Erholen zu schaffen, mussten sich die meisten von ihnen umgehend entscheiden: sofortige Aufnahme einer Arbeit bei Ersatzarbeitgebern oder sogar Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz – oder Heimreise nach Thailand.

Die meisten dieser Menschen stammen aus dem Isaan, dem verarmten und stark vernachlässigten Nordosten Thailands. Nach 30 Jahren von der israelischen Gesellschaft weitgehend unbeachteter Arbeit stehen die thailändischen Migranten in Israel nun plötzlich im politischen Rampenlicht. Thailands neue Regierung (unter Führung einer von vielen im Isaan gewählten Partei) hat einen populistischen Ton angeschlagen. Sie ruft die Migrantinnen und Migranten auf, nach Hause zu kommen; man werde sie mit offenen Armen empfangen und adäquate Unterstützung bieten. Mehr als 8.000 Thailänderinnen und Thailänder haben es inzwischen vorgezogen, die heimische Regierung beim Wort zu nehmen, anstatt in Israel weiterhin der Gefahr körperlicher Gewalt und auch offener Diskriminierung ausgesetzt zu sein.

In der Region Isaan ist die Arbeitsmigration oft die einzige Möglichkeit, der Verschuldung zu entkommen und der eigenen Familie eine Zukunft zu bieten. Die sich verschlechternde Sicherheitslage in Israel sorgt nun für eine steigende Beliebtheit alternativer Arbeitsziele wie Taiwan und Südkorea. Allerdings sind einige Migranten auch in ihre Heimatregion zurückgekehrt. Viele weitere würden dies vermutlich ebenfalls gerne tun – wenn es nur einen dauerhaften Waffenstillstand in Israel/Palästina gäbe, der dies ermöglicht…

Dem drohenden Tod in einem Konflikt ausgesetzt zu sein, an dem sie selbst überhaupt nicht beteiligt sind, ist die wohl dramatischste Manifestation der Ausbeutung und Ignoranz, unter der die Thais in Israel in den vergangenen 30 Jahren zu leiden hatten. So ist es kein Zufall, dass viele der Gebiete, in denen die Migranten hauptsächlich leben und arbeiten – darunter die Grenzgebiete zum Libanon und die Nachbarregionen des Gazastreifens – auch Brennpunkte der Gewalt sind.

Zwei Tage nach Ausbruch des aktuellen Krieges erläuterte Yoni Dimri von der Moschawim-Bewegung den Zusammenhang zwischen der Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft und dem zionistischen Ziel der territorialen Kontrolle: Das israelische Gebiet um den Gazastreifen, das in Israel als »Gazagürtel« bekannt ist, sei eine Region, »in der die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle ist. Wenn es keine ausländischen Arbeitskräfte gäbe, würde es dort keine Landwirtschaft geben. Und wenn es keine Landwirtschaft gäbe, gäbe es dort auch keine [israelischen] Territorien.«

Landwirtschaft als militärisch-politische Waffe

Um zu verstehen, wie die Wanderarbeiter in der Landwirtschaft so zentral für das zionistisch-koloniale Projekt und für die Kontrolle über die Palästinenser wurden, sollte man einen kurzen Blick auf die historische Rolle der Landwirtschaft im zionistischen Projekt vor Ort werfen.

Unter dem britischen Mandat investierte die zionistische Bewegung beträchtliche Mittel in den Erwerb von Agrarland. Der größte Teil dieses Landes wurde an kollektive und genossenschaftliche Siedlergemeinschaften übergeben, bekannt als Kibbuzim beziehungsweise Moschawim. Diese Gruppierungen bekannten sich zu sozialistischen Grundsätzen und gelobten, keine palästinensischen Arbeiter zu beschäftigen, wie es eine frühere Generation von privaten Kolonialunternehmern noch getan hatte. Angesichts der örtlichen Eigentumsverhältnisse und da sich die meisten palästinensischen Bauern weigerten, ihr Land zu verkaufen, konnten auf diese Weise jedoch nur etwa sieben Prozent des derzeitigen Ackerlandes Israels erworben werden.

Die Vertreibung der (überwiegend bäuerlichen) palästinensischen Bevölkerung während des Krieges von 1948 hatte ungleich größere Wirkung: Nach der »Nakba« enteignete der neue israelische Staat große Flächen und verteilte sie an bestehende oder neue jüdische Siedlergruppen. Grenzgebiete, die im Krieg besonders zerstört wurden und von Flucht betroffen waren – wie zum Beispiel der Gazastreifen – wurden als strategisch besonders wichtig erachtet.

»Arbeitstage werden oft auf elf oder zwölf Stunden ausgedehnt, und die Löhne liegen bei etwa 70 Prozent des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns. Die Unterkünfte sind oft miserabel, überfüllt und unhygienisch. Arbeitssicherheitsstandards werden ignoriert.«

Gleichzeitig wurden gewaltige ökologische Umgestaltungen vorgenommen. Dazu gehörte der Bau des Kanalsystems National Water Carrier, mit dem Wasser vom Jordan an die Küste geleitet wird. Dadurch wurde die israelische Landwirtschaft rentabler – allerdings oft zu enormen Kosten für die Umwelt. Die explizit sozialistischen Grundsätze der Bewegung wurden stillschweigend aufgegeben. Nun wurden auch Palästinenser, die in Israel geblieben waren, sowie jüdische Einwanderer aus Ländern des Nahen Ostens auf die Felder geschickt, um dort für Hungerlöhne zu arbeiten.

Nach dem Krieg von 1967, als Israel riesige Gebiete von seinen Nachbarn eroberte, wurde die agrarpolitische Strategie auf diese besetzten Territorien ausgedehnt. Entlang der neuen Grenzgebiete – auf den Golanhöhen (von Syrien erobert), im Jordantal (in der Westbank, die zuvor von Jordanien besetzt war), auf der Sinai-Halbinsel und im Gazastreifen (beide von Ägypten erobert) – wurden neue landwirtschaftliche Siedlungen errichtet. Die Standorte wurden zumindest teilweise mit dem Ziel gewählt, die Palästinenserinnen und Palästinenser in den neu besetzten Gebieten von den Nachbarländern abzuschotten. Gleichzeitig profitierten die Siedlungen von noch billigeren Arbeitskräften; nämlich den palästinensischen Bewohnerinnen und Bewohnern der nun besetzten Gebiete.

Billige Arbeitskräfte gesucht

Für die israelische Kolonialstrategie sollte die landwirtschaftliche Besiedlung jedoch bald an Bedeutung verlieren. Die 1977 an die Macht gekommene Regierung von Menachem Begin, die besonders vom religiösen Messianismus und den strategischen Innovationen ihres Landwirtschaftsministers Ariel Sharon geleitet wurde, änderte vieles. Der Schwerpunkt lag nun weniger auf der landwirtschaftlichen Übernahme und Bestellung größerer Grenzgebiete, sondern auf einer Strategie, die darauf abzielte, »Siedlungsfinger« in die dicht besiedelten Teile der besetzten Gebiete zu stoßen. Dies war der neue Ansatz, um die für einen lebensfähigen palästinensischen Staat notwendige territoriale Geschlossenheit der palästinensischen Gebiete zu beseitigen.

Die Folgejahre waren ebenfalls nicht einfach für die israelische Landwirtschaft. Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise Anfang der 1980er Jahre erließ die Regierung 1985 den sogenannten Emergency Stabilization Plan. Man vertrat nun einen harten Neoliberalismus und gab somit die Schutzmaßnahmen für die israelische Landwirtschaft weitgehend auf. Staatlich abgesicherte Genossenschaften brachen zusammen; Nachbarinnen sahen sich plötzlich im wirtschaftlichen Wettbewerb untereinander und mit der ausländischen Konkurrenz. Und als ob dies nicht schon Herausforderung genug wäre, reagierte der Staat auf die erste Intifada 1987 unter anderem damit, palästinensische Arbeiterinnen und Arbeiter zunehmend aus der israelischen Wirtschaft auszuschließen.

Etwa zur gleichen Zeit stieg der israelische Reiseleiter und Unternehmer Uzi Vered in ein bereits bestehendes Netzwerk zwischen Thailand und Israel ein, um thailändische Arbeiterinnen und Arbeiter für eine »Ausbildung« in Israel zu rekrutieren. Vered nutzte das Interesse der thailändischen Militärregierung an den Erfahrungen ihres Verbündeten in Sachen »Grenzbesiedlung«. In diesem Zuge wurden ab Ende der 1980er Jahre zunächst einige hundert Thais nach Israel gebracht. Als sich die israelische Regierung Anfang der 1990er Jahre dazu durchrang, die Einwanderung von thailändischen Landarbeitern offiziell zu regulieren und zu legalisieren, gab es in beiden Ländern bereits einen informellen Rahmen mit »Zwischenhändlern«, die die Belegschaften vermittelten und sich an deren ohnehin mageren Löhnen noch bereicherten.

Mehrfache Marginalisierung

Mitte der 1990er Jahre arbeiteten bereits mehr als 20.000 thailändische Menschen in Israel. Die Zahl stieg stetig weiter und lag im September 2023 bei rund 30.000. Der Zustrom von Arbeitskräften ermöglichte es den israelischen Landwirten, sich vom Anbau einer Vielzahl von Gemüse- und Obstsorten für den nationalen Bedarf auf einen globalen (hauptsächlich europäischen) Markt umzustellen und auf bestimmte Produkte zu spezialisieren. Der verschärfte internationale Wettbewerb führte zu niedrigeren Preisen und machte eine Steigerung der Produktion erforderlich. Das belastet vor allem die knappen Wasserressourcen und schädigt die lokalen Ökosysteme.

Derweil bekamen neue Konkurrenten in Ländern wie Spanien und Italien ebenfalls »Zugriff« auf sehr billige Arbeitsmigranten. Die israelischen Landwirte stehen heute unter immensem Druck, die eigenen Produktionskosten niedrig zu halten. Gespart wird vor allem bei den ausländischen Arbeiterinnen und Arbeitern: Zwar sind die Migranten auf dem Papier ihren israelischen Kolleginnen rechtlich gleichgestellt, doch die Unternehmensbosse nutzen ihren politischen Einfluss, um die tatsächliche Durchsetzung dieser Gesetze auf ein Minimum zu reduzieren.

So werden Arbeitstage oft auf elf oder zwölf Stunden ausgedehnt, und die Löhne liegen bei etwa 70 Prozent des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns. Die Unterkünfte sind oft miserabel, überfüllt und unhygienisch. Arbeitssicherheitsstandards – insbesondere in Bezug auf den Einsatz von Pestiziden – werden ignoriert. Die (deutliche) Minderheit der weiblichen Beschäftigten ist darüber hinaus immer wieder sexueller Belästigung und Übergriffen sowohl durch Kollegen als auch durch Vorarbeiter ausgesetzt.

»Trotz des offensichtlich ausgeprägten Gespürs für Ungerechtigkeit haben die vielen Ausgrenzungen, mit denen die Thailänderinnen und Thailänder in Israel konfrontiert sind, es bisher praktisch unmöglich gemacht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und so für ihre Rechte zu kämpfen.«

Abfindungen, die am Ende eines Fünfjahresvertrags gesetzlich fällig wären, werden häufig einbehalten. Angesichts der unsicheren Bleiberechtslage sind die Arbeiter indes vom Wohlwollen ihrer Chefs abhängig und werden von diesen effektiv überwacht.

Diese rechtliche Hilflosigkeit wird durch andere Formen der Isolation verstärkt. Während die ehemaligen Anbauflächen im Zentrum des Landes langsam von den Vorstädten verschluckt werden, zieht sich die heutige Landwirtschaft mehr und mehr in die Grenzgebiete zurück. Dazu gehören das Gebiet nahe der libanesischen Grenze im Norden – das von Raketen der Hisbollah beschossen werden kann – die deutlich ruhigere Arava-Region an der jordanischen Grenze im äußersten Süden sowie die angesprochenen Gebiete im Jordantal, auf den Golanhöhen und der sogenannte »Gazagürtel«.

Zusammen mit ihrer sprachlichen Isolation – nur wenige thailändische Arbeiter sprechen Englisch oder Hebräisch (oder haben die Möglichkeit, es zu lernen) – und dem Alltagsrassismus, in dem viele Israelis schlichtweg blind gegenüber diesen Migranten sind, verschlimmert die Tatsache, dass die Arbeiter in diese recht abgelegenen Gebiete verbannt wurden, ihre Marginalisierung noch. Selbst im Vergleich zu anderen Ausländern wie Asylbewerberinnen aus Ostafrika oder Altenpflegern von den Philippinen ist die Isolation der Thais extrem. Erstere leben nämlich meist in den Städten Israels und genießen einen gewissen Zugang zur politischen Sphäre, vor allem durch ihre Verbindungen zu lokalen oder internationalen NGOs.

Dabei sind die Menschen aus Isaan daheim in Thailand nicht gerade für ihre politische Zurückhaltung und Konformität bekannt: Der Nordosten ist seit Langem das Zentrum der politischen Opposition im Land, einschließlich eines maoistischen Aufstands in den 1970er Jahren und der Protestbewegung der Rothemden in den letzten Jahren. In den sehr aktiven Online-Communities werden die Diskriminierung von Arbeitsmigranten in Israel und die Mittäterschaft der thailändischen Behörden mit zynischem Humor thematisiert.

Ein Beispiel: In den Kommentaren zur Videoserie Life in Israel (die ich mitmoderiert habe) beschwerte sich eine Migrantin, dass »90 Prozent der Arbeiter nicht nach dem Gesetz bezahlt werden«. Ein anderer antwortete darauf: »Komisch, dabei hat die thailändische Regierung doch gesagt, dass in Wirklichkeit weniger als fünf Prozent der Firmen unterhalb des Mindestlohns zahlen. Schade, dass wir zufällig bei diesen fünf Prozent arbeiten!«.

Trotz des offensichtlich ausgeprägten Gespürs für Ungerechtigkeit haben die vielen Ausgrenzungen, mit denen die Thailänderinnen und Thailänder in Israel konfrontiert sind, es bisher praktisch unmöglich gemacht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und so für ihre Rechte zu kämpfen. Es hat wilde Streiks und andere Proteste gegeben – manchmal mit Unterstützung israelischer Arbeitsrechtsgruppen – doch bisher wurden diese gnadenlos unterdrückt. Die Zeiten könnten sich jetzt aber ändern.

Ungewisse Zukunft

Das heutige Israel hat das koloniale Ziel, die Landwirtschaft als Grenzgebietssicherung zu nutzen, mit einer neoliberalen Abneigung gegen Agrarsubventionen kombiniert. Die thailändischen Migranten sehen sich dadurch sowohl der massiven illegalen Ausbeutung durch die Unternehmen als auch den Gefahren von Tod, Verwundung und Entführung gegenüber.

Schon bei früheren Gewaltausbrüchen in Gaza waren Migranten getötet worden. Menschenrechtsgruppen haben immer wieder gewarnt, dass die thailändischen Feldarbeiter oft keinen Zugang zu Bunkeranlagen haben. Nach den Angriffen vom 7. Oktober sind zwei Arbeiter durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet und zwei weitere durch Hisbollah-Beschuss aus dem Libanon verletzt worden. Besonders besorgniserregend ist, dass die Arbeitgeber verzweifelt versuchen, ihre Ernte und ihr Vieh zu retten, und deswegen Migranten, die aus dem Gazagürtel evakuiert wurden, unter Druck setzen, schnellstmöglich in das Krisengebiet zurückzukehren und weiter zu arbeiten.

»Angesichts der geografischen Lage Palästinas/Israels zwischen Afrika und Europa sowie seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von billigen ausländischen Arbeitskräften können wir davon ausgehen, dass immer mehr Migrantinnen und Geflüchtete in das Land kommen werden.«

Dennoch stellt der derzeitige Krieg zweifellos einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen thailändischen Migranten und dem israelischen Staat dar. Die Gewalt, der die Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesetzt waren, hat eine noch nie dagewesene Welle der Empathie und Solidarität bei Israelis ausgelöst. Unter anderem kam es zur Gründung von Aid for Farm Workers, einer Basisgruppe, die sich mit der Thai-Community solidarisiert.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Thailänderinnen und Thailänder bereit sein werden, nach Israel zurückzukehren, wenn der Krieg vorbei ist. Bisher haben sich die örtlichen Behörden und Unternehmenschefs ebenso unnachgiebig wie knauserig gezeigt. So wurde gedroht, Arbeitern, die unerlaubt ihren Arbeitsplatz »verlassen« haben, den ihnen gesetzlich zustehenden Lohn nicht auszuzahlen. Außerdem werden (noch) ärmere Länder wie Sri Lanka aggressiv umworben. Diese werden als potenzielle »Lieferanten« von neuen Arbeitskräften betrachtet. Solche Maßnahmen können nach hinten losgehen, aber solange der Staat nicht bereit ist, ernsthaft in die Unterstützung der Agrarbetriebe zu investieren, erscheint für diese Betriebe ein hartes Vorgehen gegen Arbeiterrechte als die einzige Möglichkeit, die israelische Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu halten.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das israelische Siedlerprojekt unter anderem auf die brutale Ausbeutung von Menschen gestützt, die weder (israelische) Siedler noch arabisch-palästinensische Einheimische sind. Gleichzeitig bleiben die Diskussionen über Dekolonisierung und Konfliktlösungen im palästinensisch-israelischen Fall bisher bestenfalls »binational«. In diesen Debatten wird »lediglich« die Frage erörtert, wie Araberinnen und Juden gleichberechtigt zusammenleben könnten. Für Menschen aus anderen Ländern und Regionen blieb dabei bisher kein Raum.

Das Leid der thailändischen Migranten in diesem Krieg wirft eine Frage auf, die in Zukunft nur noch drängender werden wird, wenn die Klimakatastrophe und andere Facetten der sich verschärfenden Krise des globalen Kapitalismus die Bewohnerinnen und Bewohner des Globalen Südens zunehmend nach Norden drängen. Angesichts der geografischen Lage Palästinas/Israels zwischen Afrika und Europa sowie seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von billigen ausländischen Arbeitskräften können wir davon ausgehen, dass immer mehr Migrantinnen und Geflüchtete in das Land kommen werden. Die Frage ist somit: Gibt es in Zukunft in einer dekolonialen Vision Platz für Menschen, die weder Palästinenser noch Israelis sind? Können wir uns einen Weg in die Zukunft vorstellen, bei dem die Grenzen des Landes – wie auch immer es aussehen mag – offen sind und diese Menschen als Gleichberechtigte willkommen geheißen werden und die Zukunft der Region mitprägen können?

Dr. Matan Kaminer ist Anthropologe und beschäftigt sich mit der Arbeitsmigration von Thailand nach Israel. Er ist außerdem Aktivist in der radikalen Linken in Israel und Mitglied von Academia for Equality sowie Aid for Farm Workers.