09. August 2022

Lindners Steuerpläne entlasten nur Spitzenverdiener

Finanzminister Christian Lindner versucht, den geplanten Ausgleich der kalten Progression als soziale Wohltat zu verkaufen. Das ist mehr als nur durchsichtig: Profitieren werden fast ausschließlich die Reichen.

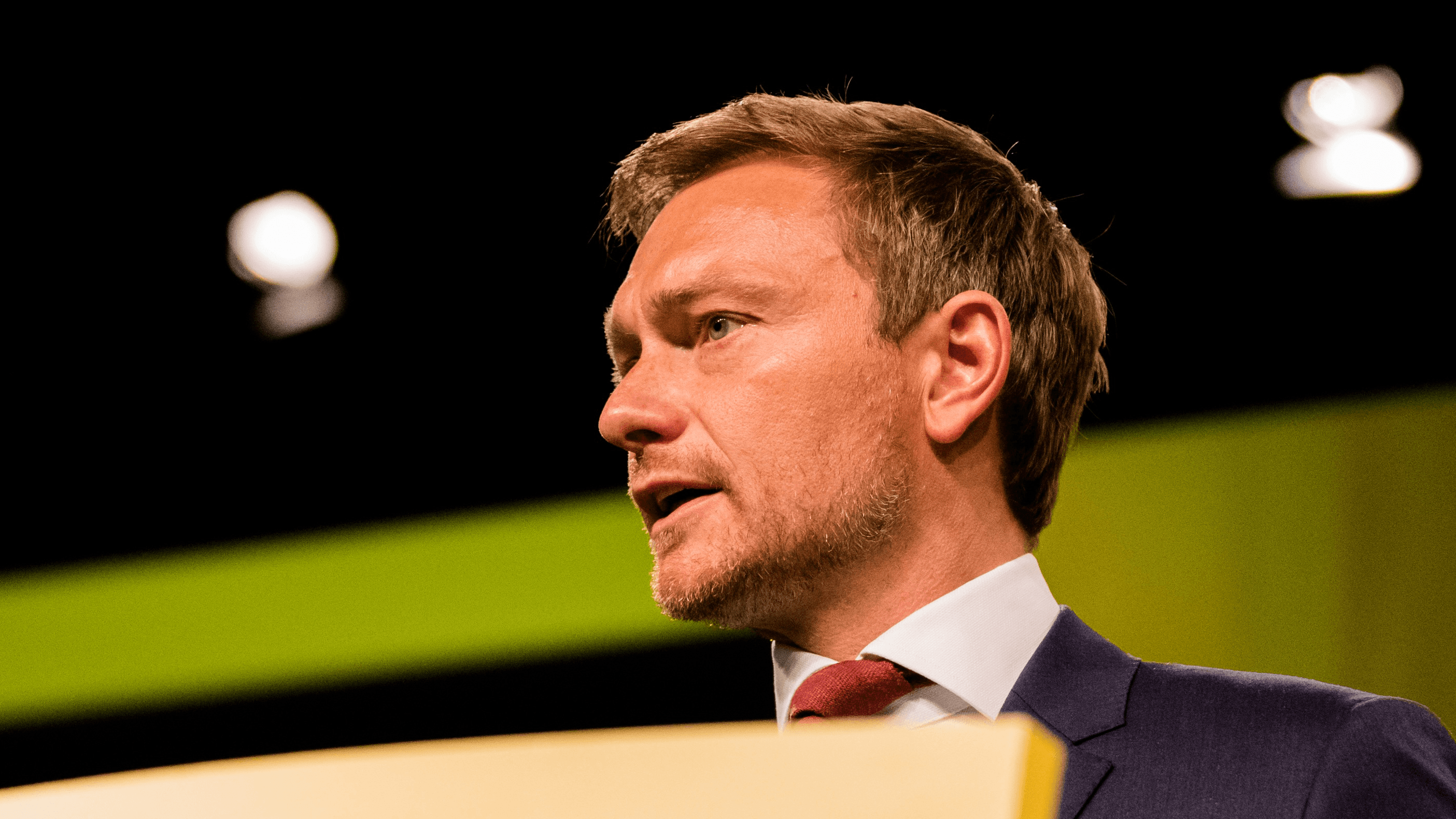

Christian Lindner will vor allem Reiche entlasten.

Christian Lindner beschwert sich angesichts von Forderungen nach einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets über eine »Gratismentalität« und bemängelt den »bisweilen klassenkämpferischen Ton« in der Debatte um mögliche Steuersenkungen. Doch die Pläne des Finanzministers zur Abschaffung der kalten Progression zeigen, dass er selbst einer der tapfersten Klassenkämpfer des Landes ist – im Dienst der Oberschicht, versteht sich.

Von kalter Progression spricht man, wenn die Löhne und Preise steigen und dadurch aufgrund der Steuerprogression höhere Steuern fällig werden. Damit geht ein realer Verlust von Kaufkraft einher. Wären weder Löhne noch Preise gestiegen, würden effektiv niedrigere Steuersätze gelten. Das Phänomen gehörte in den letzten Jahrzehnten zu den Lieblingsthemen von Wirtschaftsliberalen, da sie vor allem die Spitzenverdiener vor der schleichenden Mehrbelastung schützen wollten. Es steht gerade jetzt wieder ganz oben auf der Agenda, weil Preise und Löhne zum ersten mal seit Jahren wieder stark angezogen haben.

Jeden zweiten Herbst erscheint der sogenannte Progressionsbericht des Bundesfinanzministeriums, der die Höhe der kalten Progression abschätzt. An ihm orientieren sich dann meist konkrete Reformen. Da sich der starke Anstieg der Inflation zum Zeitpunkt des letzten Berichts von 2020 noch nicht abzeichnete, trat 2022 eine kalte Progression in geringem Umfang ein. Doch umso stärker Preise und Löhne steigen, desto brisanter wird das Thema.

In den letzten Jahren wurde die kalte Progression überkompensiert. Das bedeutet, dass die Menschen in den letzten Jahren nicht automatisch mehr belastet sondern real minimal entlastet wurden. Die jeweiligen Grenzen der Einkommensteuersätze und der Grundfreibetrag wurden dabei erhöht. Nun kann man diese Änderungen unterschiedlich ausgestalten. Entweder verschiebt man den Grundfreibetrag stärker oder eben die Grenzwerte, ab denen höhere Steuersätze für Reiche gelten.

Entlasten ja – aber wen?

Genau um diese Frage dreht sich die aktuelle Debatte. Die erste Etappe bestand darin, dass Lindner einen vermeintlichen Vorschlag von Robert Habeck vom Finanzministerium durchrechnen ließ. Das Fazit lautete, dass man den Spitzensteuersatz auf 57 Prozent erhöhen müsste, um die kalte Progression aufkommensneutral abzuschaffen. Doch diese Rechnung aus Lindners Haus ist vergiftet. Er unterstellte Habeck, dass dieser den Spitzensteuersatz und nicht den Reichensteuersatz erhöhen wolle. Der Unterschied ist eklatant: Der Spitzensteuersatz gilt ab rund 58.000 Euro, der Reichensteuersatz erst ab rund 278.000 Euro. Der errechnete Spitzensteuersatz sollte offenbar für Angst und Schrecken in der Bevölkerung sorgen. Dabei wird dieser nur von wenigen Leuten auf einen sehr kleinen Anteil ihres Einkommens gezahlt. Der Entwurf hätte selbst für Menschen mit 80.000 Euro Einkommen zu einer Steuerentlastung geführt, für Menschen mit einem Jahreseinkommen von 100.000 oder 150.000 Euro hingegen nicht. Auch zielte die Berechnung auf eine aufkommensneutrale Ausgestaltung der neuen Steuersätze ab: Kein Geld müsste woanders gestrichen, keine Schulden gemacht oder keine andere Steuer erhöht werden. Lindners Gegenvorschlag bedient sich hingegen bei ungenutzten Mitteln aus dem Bundeshaushalt – und wäre damit nicht aufkommensneutral.

Auf Grundlage dieser etwas wilden Berechnungen aus dem Hause Lindner legte die Arbeitnehmerkammer Bremen ein weiteres Gutachten vor. Es evaluiert unterschiedliche Szenarien und kommt zu dem Urteil, dass die geplanten Entlastungen Spitzenverdienerinnen besonders viel bringen. Nichts anderes war zu erwarten, da Spitzenverdienern immer die ganze Bandbreite der reduzierten Steuersätze zugute kommt. Eine der entscheidenden Fragen für die Verteilungswirkung ist, ob der Reichensteuersatz mit verschoben wird. Olaf Scholz hat als Finanzminister genau das Falsche gemacht: So musste man den Steuersatz von 45 Prozent 2018 noch ab 260.000 Euro Einkommen bezahlen, 2022 erst ab 277.000 Euro.

Lindners vergifteter Kelch

Lindners Vorschlag tastet den Reichensteuersatz hingegen nicht an. Dafür soll die Grenze des Spitzensteuersatz um satte 5,4 Prozent verschoben werden, der Grundfreibetrag hingegen nur um 2,7 Prozent. Das hat zur Folge, dass Spitzenverdiener – in absoluten Beträgen gerechnet – am stärksten entlastet werden. So bekommen alle Steuerpflichtigen ab 80.000 Euro Einkommen eine Entlastung von 672 Euro, Menschen mit einem Einkommen zwischen 25.000 und 40.000 Euro Einkommen hingegen nur 213 Euro. In bester wirtschaftsliberaler Propagandamanier wirbt die FDP in der Öffentlichkeit aber nur mit relativen Entlastungen. Dies soll suggerieren, dass kleine und mittlere Einkommen stärker profitierten. Relativ zum Gesamteinkommen ist das auch richtig. Doch es ist kein Naturgesetz, dass Spitzenverdiener absolut am stärksten entlastet werden müssen. Um dies zu verhindern, hätte man sowohl die Sätze von Spitzen- und Reichensteuer noch etwas erhöhen oder die Eintrittsgrenzen wieder reduzieren können. Allerdings hätte man damit Dax-Manager und Bundesministerinnen steuerlich etwas mehr belastet, was dem obersten FDP-Credo »keine Steuererhöhungen« widersprechen würde.

Wie verquer die Pläne wirklich sind, wird allerdings erst ersichtlich, wenn man nicht die Pro-Kopf-Entlastungen, sondern die Verteilung der Gesamtentlastung betrachtet. Weil es sich bei der Reform um eine Senkung der Einkommensteuer handelt, gehen die unteren 30 Prozent der Einkommensverteilung fast vollständig leer aus. Sie zahlen kaum Einkommensteuer und profitieren von der Erhöhung des Grundfreibetrags deshalb nur minimal. Die mittleren 40 Prozent erhalten nur etwas weniger als 10 Prozent der Gesamtentlastung. Sie profitieren vor allem vom erhöhten Grundfreibetrag. Auf die oberen 30 Prozent entfallen 90 Prozent der ganzen Steuererleichterung. Die unteren 70 Prozent der Gesellschaft gehen also praktisch fast leer aus. Wenn Lindner behauptet, dass er sich um die Steuerzahler sorgt, meint er also de facto die Spitzenverdiener.

Eine solche Steuerreform wäre sozialpolitischer und ökonomischer Unsinn. Vor allem die Spitzenverdiener geben nur einen kleinen Anteil von jedem zusätzlichen Euro an verfügbarem Einkommen aus, Klein- und Durchschnittsverdienerinnen hingegen einen deutlich größeren Anteil. Während die mittleren Einkommen damit zum Beispiel einmal mehr zum Friseur gehen, kaufen die Spitzenverdiener Aktien. Jede Entlastung für Durchschnitts- und Geringverdienerinnen erzeugt also deutlich mehr Nachfrage als Steuersenkungen für Spitzeneinkommen. Für die Gesamtwirtschaft wäre Ersteres also besser. Auch mit Blick auf die öffentlichen Finanzen ist Lindners Vorschlag kontraproduktiv. Die ohnehin schon gebeutelten Länder und Kommunen bringt der Finanzminister damit in ernsthafte Schwierigkeiten, da der Bund von den 10,1 Milliarden an Mindereinnahmen nur 42,5 Prozent tragen muss – der Rest fällt auf ihre Schultern.

Ein neoliberales Projekt

Der Vorschlag ist also neoliberal durch und durch, obwohl sich Lindner Mühe gibt, ihm einen progressiven Anstrich zu verpassen. Sozialpolitisch könnte man mit dem Geld so viel Sinnvolleres machen – etwa das 9-Euro-Ticket dauerhaft anbieten oder eine zweite Energiepreispauschale auflegen.

Das Gezerre um die kalte Progression ist letztlich aber nur eine nebensächliche Auseinandersetzung. Man könnte sich dem Thema auch für ein und alle Mal entledigen, indem man die Steuertarife an die Inflation koppelt. Das wäre grundsätzlich zu begrüßen, aber erst, nachdem für Spitzenverdiener wieder angemessene Einkommensteuersätze gelten – also mindestens 53 Prozent, wie noch zu Zeiten von Helmut Kohl. Mit Lindner wird es aber keine Steuererhöhungen geben. Zuletzt zeigte sich dies in der Debatte um die Übergewinnsteuer, in der der Finanzminister Krisenprofiteure bis aufs Blut verteidigte.

Der politische Kampf, den man aber jetzt gewinnen kann und muss, um eine noch tiefere soziale Spaltung des Landes zu verhindern, ist der Kampf um weitere Schulden. Die Schuldenbremse ist dieses Jahr noch ausgesetzt. Man könnte also problemlos ein neues Entlastungspaket auf den Weg bringen, wenn es politischen Willen dazu gäbe. Über die akute Bewältigung des Notstands hinaus bräuchte es aber andere Ansätze. Die finanziellen Spielräume der öffentlichen Hand müssen massiv ausgeweitet werden, indem Superreiche wie Krisenprofiteure ordentlich besteuert werden sowie die Schuldenbremse weiterhin ausgesetzt und anschließend grundlegend reformiert wird. Erst dies würde ermöglichen, Normalverdienerinnen deutlich zu entlasten, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen und die Energiewende massiv zu beschleunigen.

Lukas Scholle ist Ökonom, Gründer und Chefredakteur vom Wirtschaftsmagazin Surplus.