16. Oktober 2025

In Locarno ging es um Macht, nicht um Frieden

Die vor hundert Jahren abgeschlossenen Verträge von Locarno dienten nur oberflächlich betrachtet einer europäischen Friedensordnung. Tatsächlich bereitete Deutschland bereits seinen Wiederaufstieg zur beherrschenden Großmacht auf dem Kontinent vor.

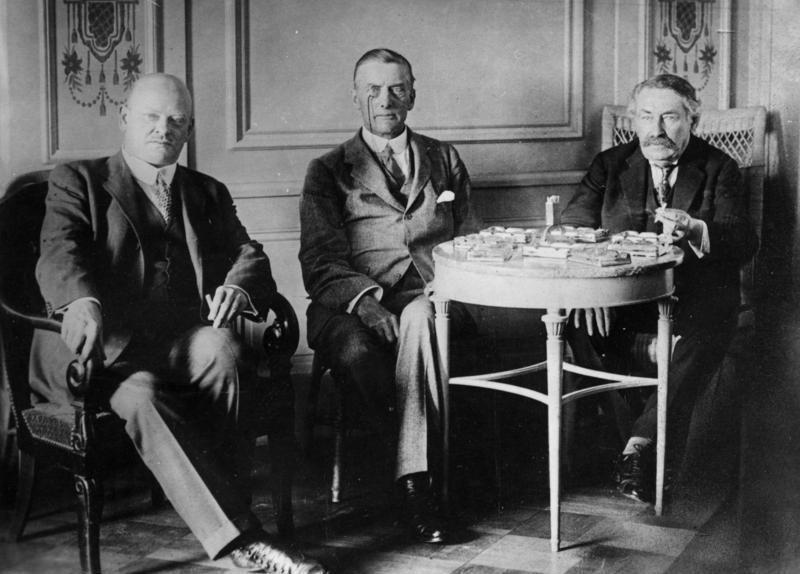

Reichsaußenminister Gustav Stresemann mit seinen britischen und französischen Amtskollegen Austen Chamberlain und Aristide Briand während der Verhandlungen in Locarno.

2025 jährt sich der Abschluss der Verträge von Locarno zum hundertsten Mal. Vom 5. bis zum 16. Oktober verhandelten die Vertretungen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie von Italien und Belgien in der Schweiz über die europäische Nachkriegsordnung. Am 1. Dezember wurde der Vertrag letztendlich unterschrieben.

Das Ereignis wird vielfach als eine Friedenskonferenz erinnert. Gustav Stresemann, der als Reichsaußenminister die deutsche Diplomatie leitete, erhielt für seine Mitwirkung 1926 den Friedensnobelpreis – zu Recht, wie die gegenwärtig dominierende Stresemann-Forschung findet. Allerdings verschweigt eine solche Deutung andere, keineswegs auf kollektive Sicherheit und Frieden abzielende, sondern weiterhin höchst aggressive Zielsetzungen der deutschen Locarno-Politik.

Angesichts der geopolitisch unruhigen Gegenwart lohnt es, über einen historischen Vertrag nachzudenken, der ebenfalls in höchst unruhigen Zeiten den Frieden in Europa bringen sollte – und nicht brachte. Er ist ein Beispiel dafür, was Verträge wert sind, wie verschieden sie interpretiert werden können und was sie tatsächlich bewirken.

»Deutschland wollte seine neue, durch den Locarno-Vertrag gestärkte internationale Position für eine politische Aggression gen Osten nutzen. «

Deutschlands offene Rechnungen

Deutschland befand sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, der Revolution von 1918/19 und der Gründung der – von vielen nicht geliebten – Republik, im Jahr 1925 immer noch in einem Ausnahmezustand. Die Republik war keineswegs konsolidiert, der Wunsch nach einem Rollback groß. Weite Teile der Bevölkerung hatten die unerwartete militärische Niederlage und die Umgestaltung des Staates noch nicht verarbeitet. Die Träume von einem großen Deutschland waren längst noch nicht ausgeträumt. Vor allem aber saß der Stachel des verlorenen Krieges immer noch tief. Der Wunsch insbesondere nach außenpolitischen Revisionen war in der gesamten Bevölkerung virulent.

Insofern waren alle Außenpolitiker in der Weimarer Republik gewissermaßen gebunden. Alle standen unter dem politischen Druck, den Versailler Vertrag von 1919 – den »aufgezwungenen Schandvertrag« – zu revidieren. Alle waren darauf verpflichtet, Deutschland wieder zu alter Größe zurückzuführen. Jeder Politiker wäre hinweggefegt worden, der dieses Ziel nicht immer wieder geäußert und mit Nachdruck verfolgt hätte. Der Versailler Vertrag musste weg – das war eine Leitlinie deutscher Politik seit Kriegsende.

Aus dieser Sicht zählte zu den »schändlichsten Bestimmungen« des Vertrages vor allem der sogenannte »Kriegsschuldparagraph«, ein Passus, der Deutschland – so die deutsche öffentliche Meinung – ungerechtfertigt moralisch diffamierte. Er bürdete Deutschland die Schuld am Ersten Weltkrieg auf, um daraus die Berechtigung für Reparationszahlungen abzuleiten.

Zu den »Schandflecken« gehörte ferner die »Besetzung deutschen Landes« durch die Alliierten. Gemeint waren damit die von Frankreich und Belgien besetzten Zonen im Rheinland. Die Abtretung Elsaß-Lothringens an Frankreich spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt der Kritik standen jedoch die großen Gebietsverluste an Polen. Diese Ostgebiete mussten – so die öffentliche Meinung fast unisono – unter allen Umständen und mit allen Mitteln alsbald zurückgewonnen werden.

Ein Friedensprojekt?

In der Locarno-Ära fand nun – so auch heute noch die kollektive Erinnerung – ein entscheidender Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik statt: weg von der Konfrontation und hin zur Kooperation, eine enorme und zugleich mutige Leistung. Innenpolitisch war der Abschluss eines solchen Vertrages ein gewaltiges Wagnis und stellte, wenn man den Wortlaut des Vertrages ernst nimmt, in der Tat einen völlig neuen Kurs dar.

In der »Ära Stresemann« und mit dem Abschluss der Locarno-Verträge schwor Deutschland formal der Gewalt weitgehend ab. Es akzeptierte die bestehenden Grenzen in Europa – dies war innenpolitisches Dynamit – und erklärte sich bereit, sich in Zukunft in ein europäisches Friedensprojekt zu integrieren und mögliche Revisionsansprüche – wenn überhaupt – nur im Rahmen eines europäischen Konsenses betreiben zu wollen.

»Im Gegensatz zur deutsch-französischen Grenze gab es für Polen im Locarno-Vertrag keinen Nichtangriffspakt, keinen wirklich wirksamen Schiedsvertrag und schon gar keine Garantie Frankreichs für die deutsch-polnische Grenze.«

Einen konkreten Eckpunkt dieser Politik stellte der nun offizielle Verzicht Deutschlands auf eine Revision seiner Westgrenzen dar. Dieser wurde von den Vertragspartnern, vor allem von Frankreich, als eine entscheidende Geste für den Willen Deutschlands verstanden, in Zukunft nur noch auf friedliche Konfliktlösungen zu setzen. Aus alliierter Sicht wurde durch die Vereinbarungen von Locarno damit der »Unruhefaktor« Deutschland vorläufig eingehegt. Auch das sollte zur politischen Stabilität in Europa beitragen.

Aber auch Deutschland profitierte durch diese Grenzgarantie, so die Argumentation der Außenpolitiker gegenüber den Locarno-Kritikern in der Republik. Fortan sei es Frankreich unmöglich, die deutsche (West-)Grenze zu verletzen, die nun von Großbritannien und Italien garantiert wurde. Ein Einmarsch der Franzosen, wie 1923 geschehen, sei nicht mehr möglich. Damit werde der Weg zu einer deutsch-französischen Verständigung geebnet.

Eine solche Interpretation der deutschen Außenpolitik in den mittleren Jahren der Weimarer Republik scheint auf den ersten Blick nicht nur schlüssig, sondern sie klingt positiv und – aus heutiger Sicht – auch wünschenswert. Allerdings verfolgte Deutschland abseits des Rampenlichts ganz andere, weniger friedfertige Ziele, insbesondere Richtung Osten.

Die Ostgrenze im Fokus

Zu diesen Zielen äußerte sich das Auswärtige Amt direkt nach dem Abschluss der Verträge in einer Art und Weise, die kaum in den allgemeinen Jubel über das positive Ergebnis der Verträge passt, aber die deutsche Haltung – vor allem gegenüber Polen – verdeutlicht:

»Neben diesen konkreten Vorteilen (u.a. Sicherung der Westgrenze) stehen aber Vorteile von viel weitergehender allgemein-politischer Bedeutung. Die grundsätzlich verschiedene Behandlung der deutschen West- und Ostgrenzen in dem Vertragswerk führt notwendig dazu, daß es künftig Grenzen erster und zweiter Klasse gibt. Die Revisibilität der Ostgrenzen ist dadurch sozusagen Gegenstand der internationalen Rechtsordnung geworden.«

Mit diesen Ausführungen in einem streng geheimen Rundschreiben an seine Gesandtschaften und Botschaften in aller Welt legte das Auswärtige Amt seine wahren Absichten mit dem Abschluss der Locarno-Verträge offen. Was die »europäische Verständigung« angeht, erklärte das Auswärtige Amt, dass es ihm keineswegs darum ging, diese zu fördern. Der Vertrag sollte vielmehr in erster Linie dazu dienen, Deutschlands Position international zu stärken, seine Paria-Rolle abzulegen und die bisherige Allianz der alliierten Siegermächte zu sprengen. Nur auf diese Weise könnte Deutschland zu einem gleichberechtigten Partner auf dem internationalen Parkett werden.

»Nicht zuletzt aufgrund der Schwäche des deutschen Militärs entwickelte sich die Schwerindustrie zum zweiten wichtigen Akteur der deutschen Außenpolitik neben der Diplomatie.«

Diese neue politische Stärke sollte allerdings nicht dazu genutzt werden, ein europäisches Friedensprojekt zu stützen. Deutschland wollte seine neue, durch den Locarno-Vertrag gestärkte internationale Position vielmehr für eine politische Aggression gen Osten nutzen. Die erlangte Ruhe an der Westgrenze sollte Deutschland den Rücken frei machen, damit es ungehindert sein Hauptziel verfolgen konnte.

Nach Interpretation der deutschen Politik wurde durch Locarno die Offenheit der deutsch-polnischen Grenzfrage international akzeptiert und Deutschland bei der Revision seiner Ostgrenzen geradezu freie Hand gegeben. Im Gegensatz zur deutsch-französischen Grenze gab es für Polen im Locarno-Vertrag daher auch keinen Nichtangriffspakt, keinen wirklich wirksamen Schiedsvertrag und schon gar keine Garantie Frankreichs für die deutsch-polnische Grenze.

Das Ziel der deutschen Locarno-Politik – ein »Freifahrtschein« für eine deutlich aggressivere Außenpolitik gegenüber Polen – war damit aus deutscher Sicht international vollständig legitimiert. Dafür musste Deutschland allerdings die Kröte »Garantie der französischen Ostgrenze« schlucken – ein Zugeständnis, das der Regierung von Anfang an erhebliche Schwierigkeiten bereitete und später zu ihrem Auseinanderbrechen führen sollte.

Die Industrie als außenpolitischer Akteur

Die Strategie, gegen Polen auf massiven Druck, gegenüber Frankreich dagegen erst einmal auf Zurückhaltung zu setzen, wurde auch von der deutschen Wirtschaft – insbesondere der Schwerindustrie – mitgetragen. Nicht zuletzt aufgrund der Schwäche des deutschen Militärs entwickelte sie sich zum zweiten wichtigen Akteur der deutschen Außenpolitik neben der Diplomatie. Ohnehin wollte Gustav Stresemann zu keiner Zeit auf die militärische Karte setzen.

Die gemeinsame Politik wurde dadurch begünstigt, dass genau zu dem Zeitpunkt, an dem die deutsche »Sicherheitsinitiative« anlief, die wirtschaftlichen Restriktionen des Versailler Vertrages ausliefen. Deutschland erlangte seine handelspolitische Souveränität und damit größere ökonomische Freiheiten zurück. Dass die deutsche (Schwer-)Industrie ab dem 10. Januar 1925, fast zeitgleich mit der Locarno-Initiative des Auswärtigen Amtes, aktiv wurde, war kein Zufall.

Anders als die deutsche Diplomatie besaß die deutsche Wirtschaft bei ihrer Initiative gegenüber Frankreich ein erhebliches Macht- und Druckmittel: Frankreich war stark darauf angewiesen, das lothringische Eisenerz nach Deutschland zu exportieren, Deutschland aber seinerseits nicht mehr auf dessen Import, weil es nun viel günstigere Produzenten (etwa Schweden) gab, die Deutschland günstiger beliefern konnten. Daher drängten die Franzosen in der Frage einer Kooperation in der Schwerindustrie auf eine Übereinkunft mit Deutschland. Die »Ruhrbarone« und die deutsche Außenpolitik machten sich dies zunutze.

»Die Reichsregierung unterstützte auf besonderen Wunsch des Auswärtigen Amtes einzelne marode Firmen finanziell, wie etwa Krupp. Damit förderte die deutsche Außenpolitik das sozialpolitische Rollback der nächsten Jahre.«

Diese Kooperation ließ sich die Schwerindustrie allerdings innen- und sozialpolitisch teuer bezahlen. Schließlich war sie kein nationales »Wohltätigkeitsinstitut«, sondern eine kapitalistisch orientierte Industriegruppierung. So schlug sie etwa bei der Trustbildung in der Schwerindustrie und bei der neuen Zollgesetzgebung erhebliche Zugeständnisse heraus. Zudem unterstützte die Reichsregierung auf besonderen Wunsch des Auswärtigen Amtes auch einzelne marode Firmen finanziell, wie etwa Krupp.

Damit förderte die deutsche Außenpolitik – wenn auch indirekt – das sozialpolitische Rollback der nächsten Jahre. Reichsregierung und Schwerindustrie vereinte das Ziel, ihre nationale beziehungsweise ökonomische Position in Europa zu stärken. Die nationale Stärkung sollte dazu dienen – darin waren sich Politik und Schwerindustrie einig – in Europa wieder die Vormachtstellung zu erreichen. Die starke Position der Schwerindustrie in Europa – und besonders gegenüber Frankreich – sollte wiederum als Waffe im Kampf für die ökonomische und politische Schwächung Polens dienen.

Die besonders von Frankreich gewünschte und schließlich im Oktober 1926 abgeschlossene Internationale Rohstahlgemeinschaft (IRG) – vielfach auch als »wirtschaftliches Locarno« bezeichnet – belegt diese nationalen, ja geradezu nationalistischen außenpolitischen Intentionen der deutschen (wirtschaftlichen und politischen) Seite. Die Schwerindustrie wollte dieses Abkommen, das den europäischen Markt unter den Eisen- und Stahlproduzenten aufteilte, in erster Linie nutzen, um die eigene Position zu konsolidieren, um dann – wie sie offen zugab – die Dominanz über den europäischen Markt zu erstreben. So erklärte Fritz Thyssen 1926 sehr deutlich: »Wenn der Internationale Eisenpakt zustande käme, so würde man den Markt vollkommen in der Hand haben.«

Eine engere Bindung, etwa eine Zollunion oder ähnliches, lehnte die Schwerindustrie daher strikt ab. wie der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller Jakob Wilhelm Reichert sehr klar erklärte: »Eine irgendwie geartete europäische Zollunion ist deshalb [weil sie der Industrie keinen Nutzen bringen würde] vom Standpunkt der deutschen eisenschaffenden Industrie abzulehnen.«

Die Schwerindustrie sah in der Tat in der IRG – analog zum politischen Locarno-Abkommen – ebenfalls nur einen wichtigen Schritt, um ihre alte Vormachtstellung in Europa wiederzugewinnen, und keineswegs ein »europäisches Projekt«. Zudem setzte sie durch, dass Polen mit seiner Eisen- und Stahlindustrie aus der IRG ausgeschlossen blieb und die Vorteile des Eisenkartells nicht nutzen konnte, und unterstützte damit wiederum die Politik der Reichsregierung.

Polen in Gefahr

Wie schon bei den Locarno-Verträgen konnte Polen auch im Falle der IRG nicht auf europäische Verbündete zählen. Es sah sich vielmehr einer deutsch-französisch-belgisch-luxemburgischen Allianz gegenüber. Das stellte nicht nur einen schweren Schlag für die polnische Schwerindustrie dar, die bewusst »außen vor« und von den Eisen erzeugenden Ländern Mitteleuropas allein gelassen wurde, sondern auch für die polnische Außenpolitik.

Die Gefahr, die daraus für Polen erwuchs, wurde dort sehr bald erkannt. Denn zur gleichen Zeit, als Polen aus der IRG herausgehalten wurde, setzte die deutsche Regierung durch, dass Polen – im Gegensatz zu Deutschland – keinen ständigen Ratssitz im Völkerbund erhielt. Die Zukunft lag daher nicht in einer europäischen Verständigung, sondern in der Wiederherstellung deutscher Großmachtstellung und dem Kampf um die Revision der deutschen Ostgrenze. In den drei Verträgen – Locarno, der IRG und dem deutschen Völkerbundeintritt – hatte sich dieser Ansatz durchgesetzt. Alle diese Abkommen richteten sich explizit und massiv gegen Polen.

Inwieweit man daher von einer Locarno-Politik sprechen sollte, die den europäischen Frieden und ein »europäisches Projekt« fördern und nicht den Status quo in Europa verändern wollte, muss daher stark bezweifelt werden. Dies gilt umso mehr, wenn man die mit der Regierung abgestimmte Wirtschaftspolitik in die Wertung einbezieht. Das gemeinsame Ziel von Politik und Wirtschaft bestand eindeutig darin, wieder zur beherrschenden Großmacht in Europa zu werden. Ein erstes Ziel auf diesem Wege war, die »verlorenen« Ostgebiete wieder zurückzugewinnen. Friedens-, Verständigungs- und »Europapolitik« sehen anders aus.

Karl Heinrich Pohl ist Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.