25. August 2020

»Runter nach Mississippi«

Während der Zeit der Rassentrennung reiste der Soziologe Helmut Reinicke (1941–2018) als junger Student in die USA. Im »Freedom Summer« von 1964 brachen Tausende Studierende auf nach Mississippi und schlossen sich dem Kampf der Schwarzen um Bürgerrechte an – so auch Helmut Reinicke. Ein Zeitzeugenbericht.

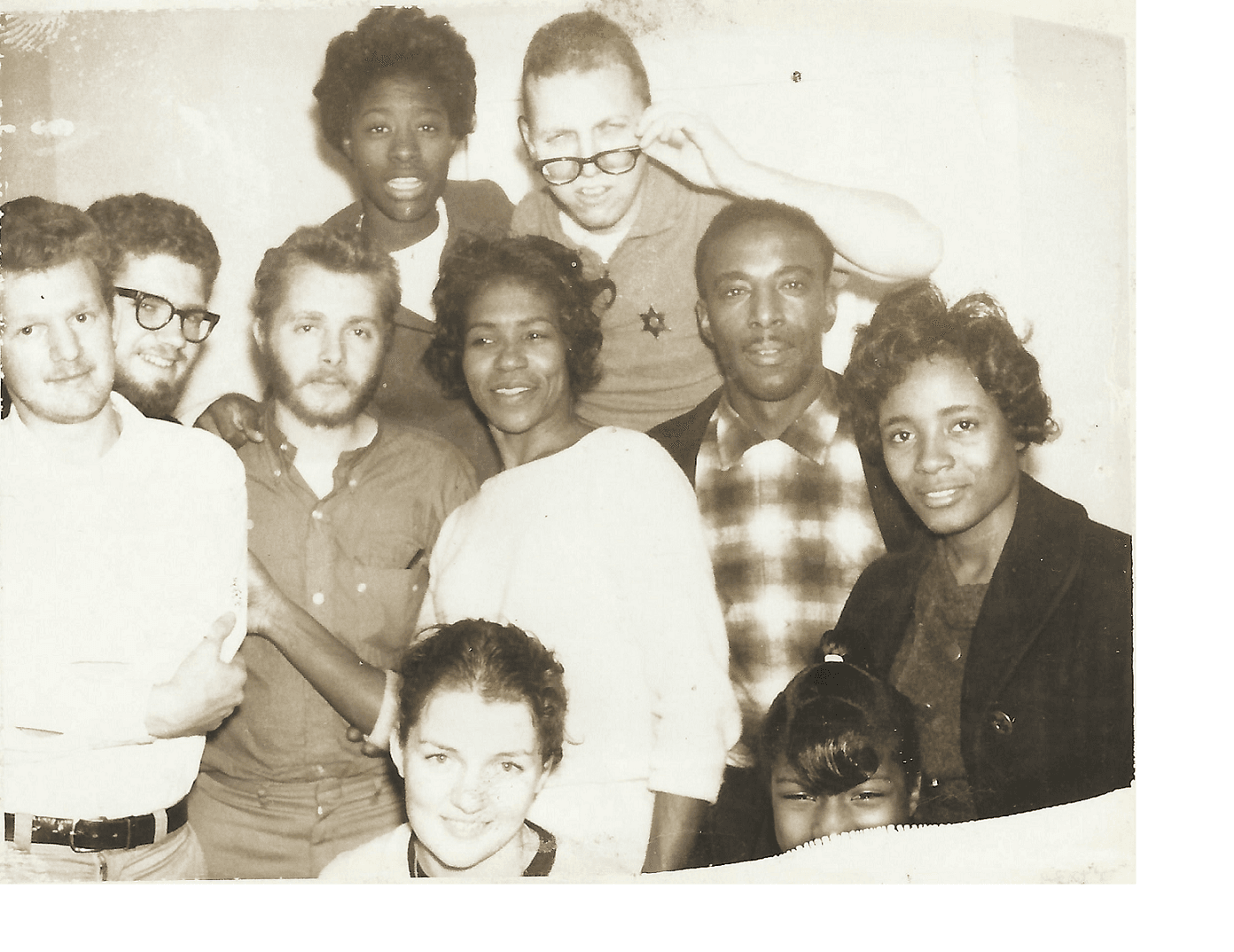

Helmut Reinicke (3. von links) mit Aktivistinnen und Aktivisten des »Freedom Summer«

Im Herbst 2017 kam ich durch einen Tipp von einem Kollegen aus Paris mit Helmut Reinicke in Kontakt und unterhielt mich mit ihm über seine reiche politische Erfahrung. Reinicke erzählte mir von seinem Engagement beim SDS und seinen Aktivitäten innerhalb der linken Publizistik der 1970er Jahre. Irgendwann erwähnte er, dass er 1964 in Mississippi für das Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) tätig gewesen war und darüber kürzlich erst einen Aufsatz verfasst hatte. Hätte ich vielleicht eine Idee, wo er ihn veröffentlichen könnte?

Im Herbst 2018 überarbeitete ich den Aufsatz in Absprache mit ihm, er schickte mir ein paar Fotos aus der damaligen Zeit und wir bereiteten die Veröffentlichung für ein kleines Online-Magazin vor, das ich damals mitbegründet hatte. In meiner letzten Mail an ihn fragte ich nach einer Autorenbeschreibung. Erst später erfuhr ich, dass Helmut am 22. Oktober verstorben war.

Helmuts Erinnerungen aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die er in diesem Aufsatz schildert, bezeugen von einer Zeit, in der Tausende Menschen Ungeheuerliches opferten, um für eine gerechte Sache zu kämpfen – die Befreiung der Schwarzen in den USA von weißer Vorherrschaft und rassistischer Unterdrückung. Er berichtet von den Herausforderungen und Spannungen, die in einem solchen Organisierungsprozess entstehen können, und wie die Aktivistinnen und Aktivisten damals damit umgingen. Vor allen Dingen aber zeigt er, dass Solidarität ein essentieller Teil dieser Kämpfe ist – das gilt für damals genauso wie auch für heute.

Loren Balhorn

Es war ein Weihegehäuse der Republik, das über dem pedantischen deutschen Nachkrieg und dem penetranten Anti-Kommunismus des Kalten Krieges hing. Einige versuchten auszubrechen in die Handelsmarine, die Fremdenlegion, oder sie wurden – wie es im Herrschaftsjargon hieß – »Halbstarke« mit Jeans und Rockfrisur. Die meisten verblieben in der Erstarrung; auch dann lebenslänglich. Ich unternahm die Pfadfinderei; die Trampfahrten folgten und dann die größeren geographischen, politisch-philosophischen Abenteuer.

Der Ostermarsch war dann zum Studienbeginn 1961 das natürliche Beiherspiel meiner gymnasialen Selbstaufklärung über Marx und Hegel nach der – das ist keineswegs überflüssig zu erwähnen – langjährigen Vertrautheit mit Karl May und den ganzen »Oldies« (Old Shatterhand, Old Firehand, Old Surehand). In diesem Jahr demonstrierten 8.000 Ostermarschierer. Der Ostermarsch konnte 1962 im CDU-Staat kaum mehr verschwiegen werden: 17.000 sind marschiert, 50.000 waren bei den verschiedenen Kundgebungen.

Vorerst sollte es nur das Studium der Soziologie sein, das ich in den USA fortsetzen wollte. Nach drei Semestern in Marburg, einem Knastaufenthalt in der DDR und zwei Semestern Kritische Theorie in Frankfurt lag die Ausfahrt 1963 in der Luft. Das Studium in San Francisco geriet zunächst zu einer Lebenserfahrung mit Geschirrspülen, Babysitting, allerlei Haus- und Gartenarbeiten, Freundschaften – namentlich dann mit meinem Lehrer und Genossen Fred Thalheimer. Er wurde noch kurz vor seiner Emeritierung Mitte der 1990er Jahre von der Polizei aus dem Kreis streikender Studierenden zur Verhaftung getragen.

Doch alsbald erweiterte sich der Alltag – es ging alles sehr rasch. Es waren diesmal weder die Plutarch-Lesezirkel der Damenwelt noch deren Besuch anatomischer Vorlesungen wie vor der Französischen Revolution; auch nicht der Blumenschmuck der Frauen, welcher die neue Zeit ankündigte (wie Baudelaire dann beobachtete). Es gab andere sinnliche Anzeichen – die Lockenwickler nahmen rapide ab. An die Stelle der Lockenwickler setzten sich an den US-Colleges und Universitäten glatte oder kräuselige Haare; der Wind konnte durchwehen und dies beförderte, wie Kant sagen würde, eine freiere Denkungsart. Die Bermuda-Shorts wurden ihr geopfert, die Kleider erhielten einen Mini-Schnitt und die Röcke wurden länger. Die Blumen – die schöne Flower power – kamen erst wieder ins Geschehen, als unsere Geschichte fast zu Ende war.

In diesem Sommer 1963 kamen im schwarzen Ghetto in San Francisco die ersten Bürgerrechtsgruppen an und erzählten in Kirchen von der Bewegung, der Movement in Mississippi. Es folgte eine große schwarze Veranstaltung im Oakland-Auditorium über Bürgerrechte. Hier nahm als Prominenter Mohammed Ali (auch als Cassius Clay und Boxweltmeister bekannt) teil. Es ging Schlag auf Schlag. Ein schwarzer Arbeiter war bei einer Autofirma auf der »Cadillac Row« mitten in San Francisco entlassen worden. Regelmäßig wurde nun vor dem Cadillac-Gebäude auf und ab demonstriert. Andere Demonstrationen folgten, plötzlich tauchten wieder alte »Wobbly«-Gruppen auf, die Industrial Workers of the World, die in der Bay Area vor dem Ersten Weltkrieg die großen militanten Streiks organisiert hatten; der Autor Jack London gehörte ihnen damals an.

Das Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) , ein Aktionszusammenschluss zumeist schwarzer Studierenden, wie der Congress of Racial Equality (CORE) begannen zu organisieren, und auf der anderen Seite von San Francisco, in Berkeley, konstituierten sich radikale Gruppen in der Universität, die dann vorerst im »Free Speech Movement« den Beginn der weißen Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung einleiteten. Joan Baez gab ein großes erstes Konzert auf dem Campus von Berkeley. Bob Dylan legte los. Wir feierten Jahrestage der kubanischen Revolution und allerlei Tage irgendwelcher revolutionären Helden. Die Sit-ins waren aufgekommen und der große Marsch nach Washington (August 1963) fand statt – eine Mammutveranstaltung für Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler aus den ganzen Vereinigten Staaten. Auf der Straße und auf dem Campus wurde derart hinlänglich deutlich, was nun meine »Universitäten« werden sollten – ganz im Sinne meiner Knastlektüre der autobiografischen Bücher Maxim Gorkis.

»Die sozial-ökonomischen Spannungen der segregierten US-Gesellschaft waren auf artikulierten Widerstand gestoßen.«

Viele meiner Kommilitonen wurden Drop-outs; sie vermochten die Anwesenheit in den Uni-Veranstaltungen und die Klausuren nicht mehr mit der stetig kulminierenden Praxis zusammenzubringen. Die politischen Veranstaltungen häuften sich, auch die freundschaftlichen Zusammenkünfte mit vielerlei Gruppen. Häufiger kamen nun Black Muslims zu diesen Treffen; mit störrischer Miene hießen sie mich aufstehen, um sich selber hinzusetzen, auch wenn es in unmittelbarer Nachbarschaft noch Stühle gab. Darin lag zwar das alte »To turn the world upside down« der Saturnalien bis hin zu den englischen Diggers und Levellers – allerdings mit jenem rassistischen Überschuss, gegen den die Bürgerrechtsbewegung gerade ankämpfte.

Im Frühjahr 1964 rekrutierten Organisatoren vom SNCC in den schwarzen Kirchen und an den Universitäten; sie organisierten für die Bürgerrechtsbewegung im Süden, der Teilnahme an den US-Wahlen, sprich: zur Agitation der schwarzen Mehrheit, sich für den Wahlgang einzuschreiben – One man, one vote. Dies war nun SNCCs offizielle Begründung der Arbeit in Mississippi, die mit der tradierten Aktionsform der Sit-ins vorangetrieben wurde. Sie brachte aber zugleich sozialrevolutionäre Aktionen der Mitglieder der dort arbeitenden Gruppen hervor. Es folgte dann als vorläufiger Agitationshöhepunkt der Mississippi Freedom Summer: SNCC organisierte mit Studierenden aus dem Norden eine großangelegte Wahlkampagne unter der schwarzen Bevölkerung. Viele Weiße reagierten mit Hass und Gewalt; dies gipfelte in der Ermordung der für das SNCC arbeitenden Studenten Goodman, Schwerner und Cheney durch den Ku-Klux-Klan und die Polizei.

Ich hatte mich beim SNCC in San Francisco engagiert. Als ich dann im Herbst 1964 den Bachelor of Arts in der Tasche hatte, packte ich meinen Knappsack und machte mich auf nach Mississippi.

Es war eine Trampfahrt mit unterschiedlichen Stationen. Mit einem Schild »SNCC to Mississippi« hatte ich mich nach San Francisco in Richtung Nevada an die Autobahn gestellt. Nach einer geraumen Weile schmiss ich dieses Schild in die Büsche; das war dann doch erwägenswert, wie die Gespräche mit den Autofahrern mir immer wieder ungeschminkt offenbaren sollten.

Heimstatt für Outlaws

Meine erste Station zum Verweilen wurde Salt Lake City. Hier residierte Ammon Hennacy, der das »Joe Hill House« leitete – Joe Hill, ein führender Kopf der Industrial Workers of the World, der »Wobblies«, der am 19. November 1915 in Salt Lake City exekutiert worden war – ein Heim für Arbeitslose, »Hobos«, Knasties, wandernde Indianer und sonstige Außenseiter; auch Kriegsdienstverweigerer und andere Knastanwärter konnten hier untertauchen. Es war eine Heimstatt für Outlaws.

Im »Joe Hill House of Hospitality and St. Joseph's Refuge« schliefen nachts 30 bis 40 Männer auf den verschiedenen Fußböden. Sie wurden mit Haferschleim und sonstigen Suppen versorgt. Frühmorgens holten wir die Tagesrationen aus den Hinterlassenschaften der Supermärkte. Einziges Gebot: Kein Alkohol. Ammon Hennacy gehörte den Catholic Workers an; er selbst verstand sich als anarchistischer Kommunist.

Ammon hatte gerade sein Buch, The Book of Ammon, über kommunistische und anarchistische Kommunen in den USA veröffentlicht. Er führte mich bei allerlei lokalen Gruppen ein. So geriet ich auch in die Treffen oder Gottesdienste – illegaler – polygamer Mormonengruppen. Bedeutsamer waren freilich die anderen Alltagswelten: Der »Hobo-Jungle« am Güterbahnhof von Salt Lake City wurde mir durch die Kollegen erschlossen. Natürlich waren mir diese »Dschungel« der Tramps – Karl May hatte deren Vagabondage im Schatz im Silbersee bereits gewürdigt – bekannt aus den Fahrten von Mark Twain, dann den Erzählungen der Wobblies. Jack London, der ja auch dazu gehörte, hatte diese »Jungles« immer wieder aufgesucht: diese Hütten aus Pappkartons und Holzbrettern, in denen die Hobos sich zum nächsten Abenteuer auf dem Schienenstrang vorbereiteten.

Hauptagitator im Joe Hill House war der »Cajun«, ein Wehrdienstverweigerer aus Louisiana, der, bis ihn die Bullen schnappen würden, sich im Joe Hill House versteckte. Er kochte, reinigte und machte weitere Hausarbeiten, wie sie auch von anderen Freiwilligen übernommen wurden. Von ihm lernte ich die Lieder der Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkriegs kennen; natürlich auch die Songs von Woody Guthrie oder den altbekannten Song von Joe Hill, »Hallelujah, I’m a Bum«.

Als dann der erste Schnee in den Rocky Mountains fiel, war es Zeit, nach Süden zu trampen. Ich hatte mir genug Fahrenswissen angeeignet, einen Güterzug zu nehmen – Freight-train hopping hieß diese klassische Fortbewegungsart. Mit dem Schienenstrang war ich durch die erfahreneren Kollegen einigermaßen vertraut und sprang dann eines Morgens auf einen Güterwagen nach Südwesten. Es war ein leerer Kühlwagen, den ich mir ausgesucht hatte, weil es in den Rocky Mountains bereits Winter war und ein Bremser mir gesagt hatte, dass sie gerade einen Tramper aus einem offenen Wagen tot abgekratzt hätten. Von den Kollegen hatte ich erfahren, wo die gefährlichen Bullen »hängen«, wo sich die Missions befinden (Heilsarmee usw., wo man sein Essen ergattern konnte), wo dieser oder jener Knast ist.

Die Rocky Mountains überquerte ich einige Tage mit einem arbeitslosen Obstpflücker aus Oregon, der über Weihnachten seine Mutter in New York besuchen wollte (es war Anfang November). Die Kälte war enorm, wir verbrannten zwischen den Beinen Tüten mitgebrachter Zeitungen. Ich kehrte in die Missions ein, wo man nach Gebeten einen Reisteller oder ein Lager erhielt. Ganze Familien übernachteten in diesen Missions auf dem Arbeitsstrich nach Osten oder Westen.

Nach einem Aufenthalt in Denver trampte ich weiter in den Süden. In Texas wurde ich wegen Bart und langer Haare (die damals noch sehr kurz waren) vom Sheriff aus einer Kleinstadt getrieben. In Louisiana nahm mich zum ersten Mal ein Schwarzer mit. Er hatte Angst, wenn wir Weißen begegneten und setzte mich dementsprechend auch in einem schwarzen Viertel ab. In Mississippi – wenn wir durch weiße Gemeinden fuhren – musste ich mich dann auf den Boden des Autos legen.

Ankunft in Mississippi

In Jackson, Mississippi angekommen, schlug ich mich zum »COFO-Office« (Council of Federated Organizations) durch. COFO war eine 1962 in Mississippi gegründete Organisation zur Koordination der verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen (NAACP, CORE, SCLC und SNCC). COFO wurde die Dachorganisation für die Registrierung von schwarzen Wählern und von Bildungsprogrammen. Hier registrierte ich mich für die Arbeit mit dem SNCC.

Lilly, ein »Negermädchen« aus Chicago (ich schrieb damals noch in mein Tagebuch »Neger«, wie die Selbstbezeichnung gegenüber dem rassistischen »Nigra« lautete; »Black« kam erst mit Black is beautiful und der Black-Power-Bewegung auf) versuchte gerade eine Telefonverbindung herzustellen, um zu erfahren, ob ihr Vater erschossen worden sei. Sie telefonierte dann zum »Girls Freedom House« und kündigte mich als einen »very strange looking character« an, mit »bushy hair all over his face, big boots«. Es war die Gegenuniformierung vieler SNCC-Streiter zur heilen Welt des weißen Rassismus. Dazu gehörte noch die Army-Feldjacke.

Im Office traf ich Ursula Junk aus Deutschland. Sie hatte ihr Universitätsstudium in den USA abgeschlossen und arbeitete für das SNCC. Es war vielleicht nur eine Viertelstunde, die wir reden konnten. Sie befand sich auf dem Weg in die Dörfer; sie wusste, dass sie eine harte Zeit vor sich hatte. So war es dann auch, wie sie mir 40 Jahre später – kurz vor ihrem Tod – noch erzählen konnte. Sie blieb dennoch zwei Jahre auf dem Land. Zurück in Deutschland arbeitete sie als Journalistin und Filmemacherin.

Vom COFO-Office gelangte ich schließlich zum »Boys Freedom House«. Hier wies mir Charles Horowitz ein Bett zu. Er war Soziologe aus Chicago mit Presse-Erfahrung – er hatte bei der Newsweek gearbeitet und leistete eine hervorragende Kommunikationsarbeit. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass er sich in New York als Anwalt für Arbeitsrecht einen Namen gemacht hatte.

Im Office gab es die üblichen Gespräche über die Organisation und über Finanznöte. Zweimal am Tag wurden die Projekte, die Abteilungen und Büros, die über Mississippi verstreut lagen, angerufen und Vorkommnisse notiert. Gelegentliche Notmeldungen wurden sofort getippt und weitergegeben. Wenn ich nachts ins »Freedom House« kam, war mein Bett noch warm von meinem Vorschläfer. Es ging je nach offiziellen Aktivitäten ums Schlafen in Betten oder auf dem Fußboden.

Das größte Problem im Freedom House war die Verteilung der spärlichen Nahrungsmittel. Charly war mit mir der einzige, der über geringe finanzielle Ersparnisse verfügte. Die beiden anderen, Stanford und Willi, waren pleite. Es gab hitzige Diskussionen, was wohl der beste Weg zur Lösung dieses Dilemmas sei. Da ich gerade vom Joe-Hill-Haus und seiner uneingeschränkten Gastfreundschaft kam, konnte ich diese Einschränkungen in einer »revolutionären« Bewegung schlecht verstehen. Wir etablierten dann einige genossenschaftliche Arrangements, aber die Notdurft blieb.

Es wurde lange über eine Ratte diskutiert, die unsere Nahrungszufuhr merklich reduzierte – gewaltlose Eliminierung? Rattengift? Die Katze schien sich zu ängstigen und die Ratten vermehrten sich. Vor Weihnachten kamen Care-Pakete aus dem Norden, ferner Kleider und Bücher zum Verteilen. Es gab wieder genug zu essen.

Bei den Staff meetings im Office wurde immer wieder das »local kid«-Problem diskutiert. Es waren jene Jugendlichen, die regelmäßig durch das Office strichen. Hier und da wurde geklaut – auch in den beiden Freedom-Häusern. Andererseits konnte man den Jugendlichen das Office nicht verwehren, sie würden sonst – so war das Argument – von der Bewegung getrennt. Die drei lokalen Schwarzen von der COFO wiederum fühlten sich von den Weißen wie von den Schwarzen aus dem Norden an die Wand gedrückt.

Dies waren Probleme, welche die Bewegung bis zu ihrer Transformation in Kaderstrukturen vor sich herschieben musste. Starke Ressentiments kamen auch aus der lokalen schwarzen Bevölkerung, die mit der COFO zusammenarbeitete, den weißen Mitarbeitern gegenüber zur Sprache – die Weißen seien vorgezogen; niemand würde einen hinauswerfen. Derartige Diskussionen standen beständig auf der Tagesordnung.

Manchmal konnte die Nachtschicht nicht durchgehalten werden, da aus Sparsamkeitsgründen die Heizung ausgedreht werden musste. Dann wiederum kamen Gesellen aus dem Norden, welche die Stimme der Bewegung zu verkörpern vorgaben. Sie kamen aus Ghettos wie dem Chicagoer, wollten Artikel oder Bücher schreiben. Ob es zu diesen Produktionen kam, ist zweifelhaft – es ist aber auch einerlei. Diese selbstvollzogenen Bildungskampagnen waren gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ich habe diese Streiterinnen und Streiter bewundert. Nach kurzer Zeit wanderten sie weiter zum nächsten Freedom House.

Gerangel um Konflikte

Die Arbeit im Office war oft angespannt durch Kompetenzschwierigkeiten und durch Rivalitäten. Charly bemerkte einmal: »Es ist gefährlich im Jackson Office wegen der gegenseitigen Anschuldigungen unter den Mitarbeiterinnen, weniger wegen der Polizei.« Das zeigte sich zwar nicht stetig, gleichwohl war die Arbeit immer wieder gestört. Die weißen COFO-Arbeiterinnen und -Arbeiter waren durchweg links, obwohl sie die verschiedensten Herkünfte hatten.

Bei den schwarzen COFO-Leuten war die Geschichte weniger kohärent. Von manchen wurde die Meinung vertreten, man müsse die Kommunistinnen und Kommunisten aus der Bewegung entfernen, da sie ihrem Ansehen schadeten. Es gab immer wieder Gerangel um soziale Konflikte: sollte man Leute ausschließen, wie sollte man mit Geschlechtskrankheiten umgehen, usw. Bei den Staff meetings entschied sich die Mehrzahl für den autoritären Weg, um die Effizienz und die Struktur der Gruppe zu stärken. Mirielle, eine schwarze Studentin aus Chicago, handhabte diese Arbeitskonferenzen mit Charme und linderte die durch das Durcheinander angefallenen Frustrationen.

Wir luden verschiedentlich Freunde in das Freedom House zum Abendessen ein, etwa die Familie Devine, unsere Land-lady mit Mann und Kindern. Sie war eine der wenigen NAACP-Mitgliederinnen, die die COFO noch unterstützte. Sie war aktiv in der Bewegung und wollte in Kürze als Präzedenzfall ihre NAACP-Mitgliedschaft dem staatlichen Fragebogen mitteilen, was sie sehr wohl ihren Job als Lehrerin – weil zu gefährlich – hätte kosten können. Es kam vor, dass Kneipenrechnungen von irgendwelchen Nachbarn bezahlt wurden, die – wie sie sagten – etwas für uns Kerle tun wollten, aber Angst hatten, in die Office zu kommen; sie verlören sonst ihren Job. Langsam gewöhnte ich mich daran, dass die Polizeiwagen verlangsamten, wenn sie an mir vorbeifuhren.

Am Vorabend zur Vernehmung der 21 in Verbindung mit dem Mord an Chaney, Goodman und Schwerner stehenden – weißen – Verhafteten fuhren wir nach Meridian zu einem Gottesdienst. Die Körper der ermordeten SNCC-Mitarbeiter hatte man im Mississippi gefunden. Chaneys Mutter hielt eine Rede in der Kirche; wir verbrachten dann den Abend mit ihr. Die Fahrt nach Meridian, wie auch die Rückfahrt, verlief in der üblichen Bürgerkriegsatmosphäre – wir waren ein »integriertes« Fahrzeug, und jeder passierende PKW musste als »Feindfahrzeug« angesehen werden.

Bei der Post verhaftet

Eines Abends als ich mit Phil unterwegs war, ging uns auf dem Weg entlang der Güterzuggleise der Sprit aus. Wir wollten den Wagen ins Abseits schieben; ein Rangierzug kam vorbei und stoppte. Vier Männer schickten sich zur Hilfe an. Die Unterhaltung ergab dann, dass wir Studenten seien, und auf die Frage, auf welches College ich denn ginge, gab ich dummerweise den Namen des einzigen Colleges an, den ich mir eingeprägt hatte: nämlich Tougaloo, ein schwarzes College am Rande von Jackson. Ohne ein Wort zu wechseln nahmen unsere vier Helfer die Hände vom Auto, drehten sich um und gingen wieder zu ihrem Rangierzug zurück.

Dies war meine erste Begegnung mit White Southerners in Jackson – und sie sollte auch nicht folgenlos bleiben. Nachdem wir Sprit geholt hatten, waren bereits zwei Polizeiwagen zugange, ein dritter kam nach wenigen Minuten. Sie überlegten, ob sie mich festsetzen sollten; ich hatte angegeben, ich sei auf dem Weg nach Mexiko. Schließlich versetzten sie, und ließen mich vorerst laufen.

Am nächsten Tag wurde Charly, dem der PKW gehörte, beim Postabholen verhaftet. Stew, der Charly begleitet hatte, gab durchs Telefon an, Charly sei wegen »illegalen Eintritts« in die USA verhaftet worden. Charly rief mich nach einer Viertelstunde an und gab mir zu verstehen, dass die Polizei wahrscheinlich ihn mit mir verwechselt hätte. Ich rief unsere Rechtsanwälte an und fragte nach Möglichkeiten für eine Verhaftung meinerseits. Legal sei nichts zu machen, wurde mir geantwortet, freilich könnte man mich zur »Untersuchung« festnehmen.

Am Morgen des 21. Dezember 1964 wurde ich dann auf dem Weg zum Office verhaftet. Es gab das übliche Verhör: man gab meinen Namen durch und murmelte etwas von »illegalem Eintritt in die USA«. Wahrscheinlich wurde ich nach einem Rückruf bei dem Polizeileiter dann nicht wegen Immigrationsgeschichten verhaftet, sondern wegen Vagabunderei. Mir wurde beigebracht, es hieße, dass ich nicht die Mittel zu meinem Lebensunterhalt besäße. Ich hatte sieben Dollar bei mir getragen – genug, um nicht der Vagabunderei bezichtigt zu werden. Ich glaube, damals waren drei Dollar der Grundzoll gegen eine Verhaftung.

In den Hungerstreik treten

Im Fahrstuhl des Polizeigefängnisses ließ ich die übliche Vorsicht walten und blickte nach unten. Diesen Tipp hatte ich von COFO-Mitarbeitern, die im Fahrstuhl zusammengeschlagen worden waren. Ich verlangte einen Anwalt, was mir natürlich nicht gewährt wurde – vielmehr wurde ich mit rassistischen Anwürfen durch das Polizei-Zimmer hin und her getreten, etwa mit dem Begleittext der grinsenden Bullen, sie hätten die »Germans« so gerne, weil diese es mit den Juden so gut gemacht hätten. Ich solle mich über meinen Umgang schämen, oder »What do you think about our n****** and Indians, here?« Kurzum, ich plädierte im Gerichtssaal auf »nicht schuldig«; die Verhandlung wurde verschoben, und ich ging in einen Hungerstreik.

Es kam dann zu einer Verhandlung im üblichen Autoritätston, welcher Klasse ich denn angehöre: »middle class«? Blamiere ich denn nicht meine Eltern, so wie ich aussehe, mit Bart usw., der Umgang mit Schwarzen? Der Hungerstreik schien sie etwas zu verwirren. Schließlich bot mir der Polizeichef nach einigen Tagen an, mich auf eine Kaution von 25 Dollar freizulassen. Ich lehnte ab. Es kam dann wieder zur Verhandlung. Der Richter fing an, in seinen Akten herumzukramen. Der Polizeichef flüsterte ihm dann zu, der Fall solle entlassen werden. Ich wurde also entlassen.

Der Polizeichef versuchte es noch mit einigen Reinwaschmanieren – ich hätte »quite a publicity« in der Presse gehabt. Wohl war ich deshalb freigelassen worden. In der Tat hatte unsere Kommunikationsabteilung gut gearbeitet; die deutsche Botschaft war durch das SNCC in Atlanta informiert worden; ferner wurde meine Verhaftung in den Fernsehnachrichten gebracht.

Dick Gregorys Truthahnessen

Es gab immer wieder verschiedene Aktionen in den Dörfern; doch dann auch die vorweihnachtliche Hilfsaktion des Komödianten Dick Gregory. Einige seiner Späße hatte ich bereits in San Francisco gesehen. Er brachte 20.000 Truthähne nach Mississippi für die schwarze Bevölkerung und sprach im Masonic Temple. Wir luden das Geflügel aus dem Lastwagen und verteilten es.

Wir hatten dann einige Tage danach unser Dick-Gregory-Truthahnessen vom COFO im »Chicken Shack«. Die Weihnachtsfeiertage waren allerdings wenig feierlich. In Laurel waren 20 Leute verhaftet worden; Louis House, Rundfunkreporter aus Chicago, war das Tonbandgerät zerschmettert worden und in McComb – dort war gerade Ursula Junk – explodierte eine Bombe.

Natürlich lief dieser Laden, der auch dauernd seine Mitglieder wechseln musste, recht chaotisch. Viele durchreisende Bewegungsmitglieder schwirrten immer wieder durch die Office oder übernachteten im Freedom House. Es gab Probleme mit der medizinischen Versorgung. Die Eingangshalle zum Office – wie auch das Lager – waren zumeist verstopft mit Kisten, bestehend aus Kleidern und Büchern aus dem Norden. Mit den wenigen vorhandenen Autos war die Verteilung mühsam.

Zu dem Wirrwarr im Büro kamen die Besuche von »local kids». Sie waren nicht leicht zu überzeugen, Bürogeräte, Bücher und sonstige Kisten stehen zu lassen und nicht mit diesem Kram abzuhauen. Es gab immer wieder »Efficiency«-Debatten, also die Abfrage nach Leistung des Büros wie der Arbeit vom SNCC überhaupt. Vor allem die Mitglieder aus dem Norden, welche Teile ihres Gehaltes an das SNCC überwiesen, wollten klare Ziele verfolgt sehen und Ergebnisse einstreichen. Das war gleichsam der sozialdemokratische Fortschrittszug innerhalb der Bewegung.

Lou, ein Journalist aus Chicago, hatte eine Menge Geld für die Bewegung organisiert. Seine Worte hatten ein entsprechendes Gewicht. Er wies stets auf das »Chaos« hin und merkte an, er würde für diesen Verein nicht mehr zehn Prozent seines Einkommens pro Jahr (2.500 Dollar) abtreten. Nur das eine zähle, so gab er immer wieder zu bedenken: Leistung. Er würzte dies mit Beispielen aus der Armee und dem Kommerz.

»Die wenigen Monate mit dem SNCC gehören zu meinen besten Universitäten.«

So wichtig diese Debatten zur Organisationsfrage auch waren, so drängten sie doch die sozialrevolutionäre Organisation und Praxis ins Nebenhinein. Theoriedebatten gab es nur unter einigen Mitgliedern. Das war auch bei größeren Treffen nicht anders, beispielsweise bei einem Treffen der Mississippi Freedom Democratic Party in Hattiesburg, bei dem eine geplante Fahrt nach Washington – »Congressional Challenge« – diskutiert wurde. Den Ausklang bildete, nach »We Shall Overcome«, das gemeinsame Gebet.

Die Religiosität wurde umstandslos mit übernommen; es blieb bei den Ressentiments gegen die COFO-Atheisten. Das kümmerte dann wiederum unsere jeweiligen Gastgebern wenig. Obwohl die Beherbergung eines Weißen schon eine gefährliche Sache war, wiesen die Unterkünfte nach irgendwelchen Aktionen auf den Dörfern oder in den Städten eine bekräftigende Gastfreundschaft aus. Die vielen Abende überdies mit Einladungen bei aufsässigen schwarzen Familien mit Selbstgebranntem und Gitarren waren ein eigenes Erlebnis – You got the blues, man.

In Hattiesburg fand weiter ein Workshop des Southern Student Organizing Commitees (SSOC) statt, eine vielversprechende Organisation, die versuchte, »weiße« Studierende in die Bürgerrechtsbewegung zu ziehen. Da die reaktionäre Öffentlichkeit bisher nur die Northern Agitators und Race Mixers aufseiten der Schwarzen in Mississippi sah, konnte das Engagement einiger der »Landessöhne« bedeutend in die rassistische Politik einschneiden. Diejenigen Studierenden, die mit dem SSOC arbeiteten, waren Bespitzelungen ausgesetzt, die Post wurde überprüft; »subversive Charaktere« wurden aus den Colleges geworfen. Die Namen der Studierenden, die mit dem SSOC zusammenarbeiteten, wurden deshalb geheim gehalten; ihre Publikationen erschienen ohne Namensnennung.

»Freedom« anstelle von »Amen«

Bob Moses galt als »Vater« der Mississippi-Bewegung; er war schon vor drei Jahren – ich glaube von der Universität Yale – nach Mississippi gekommen und strahlte immer noch eine angenehme Freundlichkeit aus, die von der Realität eben nicht ekrasiert worden war. Gegenüber dem Effizienz-Debakel vertrat er die anti-autoritäre Position, »man muss es laufen lassen«, oder »We don’t need efficiency«. Mit seiner Frau Dana besuchten wir einmal den »Elks Club«. Schon Faulkner hatte den – weißen – Elks Club als ein Symbol des Kleinbürgertums beschrieben.

Hier waren es arrivierte segregierte Schwarze. Es waren hauptsächlich Middle-class Schwarze vereint, vorwiegend College-Studenten. Ich wurde angestaunt, man drehte sich nach mir um – wenngleich nicht aggressiv, wie es ein Schwarzer in einer weißen Südstaaten-Kneipe erlebt. Es war der Neujahrsabend, und als Mitternacht herankam, brüllten die Mitglieder der Band einige Male »Happy New Year!« und spielten »Amen«, ein Spiritual, das auch aus jeder Juke-Box dröhnt. Dana, Bobs Frau, und Quinn, meine Begleiterin, marschierten zur Bühne und sangen »Freedom« anstelle von »Amen«. Die Menge schloss sich an, wenn auch nicht so emphatisch, wie man es in Mississippi hätte erwarten können.

Die Arbeit vom SNCC lief unter dem Selbstverständnis von Gewaltfreiheit. Die alltägliche Gewalt brachte indessen den einen oder anderen Mitarbeiter dazu, unter der Jacke die Pistole zu tragen. Es gab gelegentliche Bedrohungen untereinander, die aber schnell beigelegt wurden. Muriel, die eine gute Arbeit als Leiterin des Office gemacht hatte, wollte demissionieren. In der Tat war die Office-Arbeit desillusionierend. Es lief alles nebeneinander her, da die Zuständigkeiten nicht klar ausgemacht werden konnten. Dennoch war der Zusammenhalt groß und genossenschaftlich. Hoffnungen kamen bei den Aktionen und Treffen immer wieder auf.

Die letzten Wochen beim SNCC in Jackson waren in der üblichen Routine geprägt von Aufregungen, Missgeschicken und Landsuche, mit strategischer Euphorie und der Alltagsmelancholie – eingebunden in die Erlebnisse praktischer Solidarität. Vielleicht ist es diese Erfahrung, die solche Versuche von Befreiung unwiederbringlich machen. Hemmnisse sind ja kein Versagen. Wer mitmacht, geht über das Mitmachen hinaus, verbleibt dabei, dass es weitergeht. Mein Verweilen erhielt ein obrigkeitliches Ende. Eigentlich wollte ich mich Ende Februar wieder auf den Weg machen, nach Kuba über Mexiko, da von den USA aus die Einreise nicht erfolgen konnte. Zu Beginn des Sommersemesters plante ich, wieder in Frankfurt das Studium fortsetzen. Es kam dann jedoch anders.

Ende Januar wurde ich abends in einer schwarzen Kneipe von der Polizei herausgegriffen und verhaftet. Der schwarze Kneipenwirt bezahlte nach Mitternacht die Kaution für mich und ich konnte verschwinden, jedoch nicht ohne vorher von der Polizei mit der Drohung bedacht zu werden: »Wenn Du morgen früh noch in Jackson bist, kannst Du Deine Knochen im Mississippi suchen, wie Goodman, Schwerner und Chaney.« Ich packte also meinen Rucksack und nahm früh morgens den Greyhound-Bus über die Staatsgrenze nach Louisiana.

In New Orleans verbrachte ich noch einige Tage mit COFO-Genossen, die im Jackson Office gearbeitet hatten. In der dritten oder vierten Nacht kam die Polizei mit einer Razzia auf den Plan; ich wurde gewarnt und konnte verschwinden. Ich trampte weiter durch Texas nach Mexiko. Meine Einreise nach Kuba bekam ich aus irgendwelchen bürokratischen Hürden nicht hin. In Veracruz klappte es nicht, ein Schiff zu bekommen; also trampte ich weiter nach Nicaragua, wo ich dann von Corinto aus als Messesteward über den Atlantik setzte. Ich konnte mich gerade noch für das Sommersemester einschreiben, und dann ging es auch los an den deutschen Hochschulen.

Freedom is a Constant Struggle

Der »Neue Vormärz«, den Herbert Marcuse mit den sozialen Bewegungen im letzten Drittel der sechziger Jahre heraufkommen sah, war in den USA ausgebrochen. Nicht mehr die »Preßfreiheit« oder die »Republik« (wie im deutschen Vormärz), auch nicht die Wehrpflicht oder die Diktatoren der Dritten Welt hatten den Ausschlag gegeben, vielmehr die Kämpfe gegen die autoritären Verwaltungsstrukturen der Universität – die Free Speech Movement in Berkeley – und die Bürgerrechte der Schwarzen.

Die sozial-ökonomischen Spannungen der segregierten US-Gesellschaft, vorab in der Trennung von Schwarz und Weiß, waren auf artikulierten Widerstand gestoßen. Es kam zur politisch-sozialen Bewegung für Bürgerrechte, hauptsächlich von schwarzen Gruppen getragen, dann zur Formierung sozialrevolutionärer Schwarzer, Latinos oder Weißer. Die sozialrevolutionäre Bewegung unterlag bereits den Bürgerrechtskämpfen und erfolgte aus diesen.

Zugleich lösten diese Kämpfe ein Lager der Solidarität aus, namentlich unter Schwarzen. Überall adressierten sich die schwarzen Frauen beim Einkauf oder auf der Straße als Sisters, die Männer grüßten mit Hand- und Faustschlag. Ich erinnere mich, wie wohltuend es war, als ich später nach den Riots in Watts mit Angela Davis – sie hatte die Frankfurter Wohnkooperative »die Fabrik« geteilt – durch die Straßen ging und sie als Sister angesprochen wurde.

Charly ließ mir wenige Tage vor seinem Tode im Jahr 2007 von seiner Frau schreiben, die Zeit mit dem SNCC gehöre zur besten seines Lebens. Die wenigen Monate mit dem SNCC gehören zu meinen besten Universitäten. Die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, das ist ein theoretischer und praktischer Lernprozess, und es ist nie vorgegeben, wann die revolutionäre Kommune hier oder da aufblitzt – es sind Erinnerungen an die Zukunft und Spuren auf dem langen Marsch.

»They say that freedom is a constant struggle...«

(aus einem Lied der Bürgerrechtsbewegung)