09. April 2021

Werben für die Revolution

Bunt beklebte Schaufenster verdecken leere Geschäftsräume. Dieses Bild kennen wir aus den Innenstädten während der Corona-Krise, aber auch aus der frühen Sowjetunion.

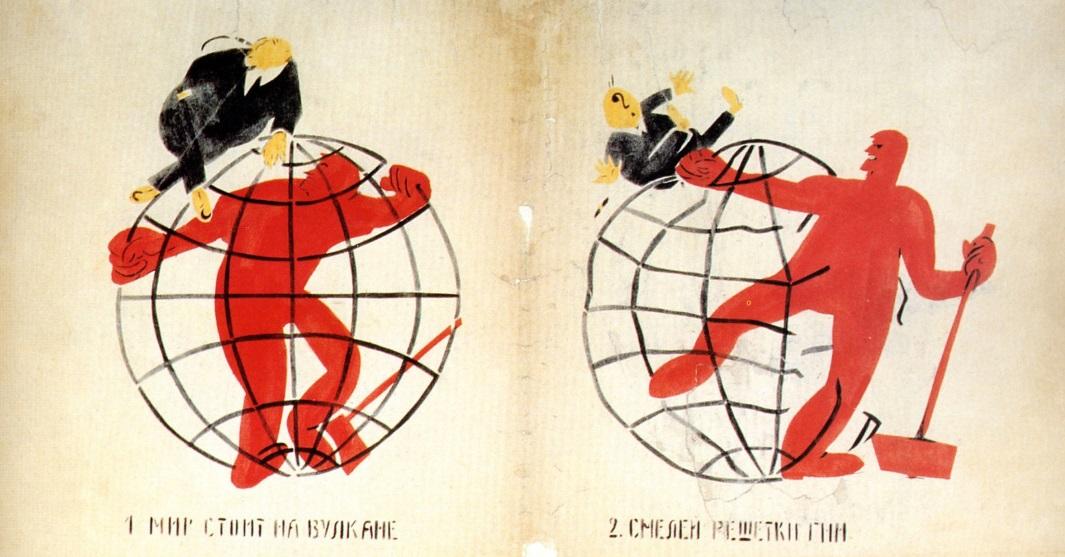

Ausschnitt eines ROSTA-Fensters von Wladimir W. Majakowski, 1921.

Ein Virus hat erreicht, dass die Einkaufsstraßen der Innenstädte ihrer zugeschriebenen Funktion beraubt sind. Vorbei die Zeiten des Schaufensterbummelns, des Spontankaufs, des Gekauft-wie-Gesehen. Der Schock zeigte sich bereits im März 2020 in den bundesdeutschen Supermarktregalen, als das Toilettenpapier knapp wurde.

Zahlreiche Einzelhandelsunternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, Bonita, Esprit oder Adler schließen ihre Ladengeschäfte in den Innenstädten und für das laufende Jahr 2021 rechnet der Handelsverband Deutschland mit einer massiven Pleitewelle. Dem Lockdown und den damit einhergehenden Einschränkungen des Konsums wird nunmehr angehängt, dass tausende Angestellte im Einzelhandel auf die Straße gesetzt werden (sollen).

Tatsächlich wird die strukturelle Krise des stationären Einzelhandels (des Modells »Einkaufsladen«) zum einen durch den auf massive Ausbeutung fußenden Onlinehandel getrieben, ebenso aber auch durch eine Wirtschafts- und Lebensweise, die Wachstum und Überproduktion auf Kosten von Mensch und Natur zum unumstößlichen Prinzip erhoben hat. Seit einigen Jahren wird die Leere hinter den Schaufensterscheiben von bunten Klebefolien verdeckt, damit der Leerstand nicht zu sehr auffallen möge: Ruhig bleiben und weitermachen, so die Botschaft. Aus unruhigen Zeiten ist das Prinzip der beklebten warenlosen Schaufenster bekannt, wie ein Blick in die ersten Jahre der Sowjetunion, wo Mangel und Knappheit den Alltag beherrschten, offenbart.

Schaufenster ohne Waren

Die Russischen Revolutionen von 1917 brachten den Völkern des ehemaligen Zarenreiches in Russland neue politische Freiheiten und Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Doch alles blieb unter dem Vorbehalt der weltpolitischen Gesamtsituation, das heißt den Begebenheiten des Ersten Weltkriegs.

Auch wenn die Bolschewiki einen schmerzhaften Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich aushandeln konnten, verschwanden kriegerische Gewalt und Bedrohung durch ausländische Mächte keineswegs. Von 1918 bis 1922 tobte ein Bürgerkrieg zwischen den Bolschewiki und den sogenannte »Weißen«, einem Zusammenschluss von Monarchisten und verschiedenen bürgerlichen Gruppen. Die Angst vor der Weltrevolution trieb zudem westliche Staaten zur Intervention. Die Folgen waren der Zusammenbruch der Wirtschaft, Gewaltexzesse und allgemeine Unsicherheit – eine Hungersnot durch Dürren und als Folge des Chaos brachte das rote Russland 1921 an den Rand der Vernichtung.

Dass es trotz alledem auch eine Zeit des sozialen und kulturellen Aufbruchs war, lässt sich gerade an den Aktivitäten fortschrittlich denkender Kunstschaffender ablesen. Einer von ihnen war der Schriftsteller und Aktivist Wladimir W. Majakowski (1893 – 1930): Bereits zu Zarenzeiten stand er auf der Seite der radikalen Bolschewiki, nach 1917 sah er seine Aufgabe darin, für den Aufbau des Sozialismus neue künstlerische Ausdrucksformen zu finden, die die Massen mobilisieren, zum Lernen animieren und geistig stärken sollten. Die Mittel und Ausdrucksformen sollten möglichst volksnah und im Alltag politisch-belehrend sein: Zur Zeit der Russischen Revolution wurden Plakate der Russischen Telegrafenagentur (Rossijskoe telegrafnoe agentstvo, kurz »ROSTA«) in den Fenstern leerer Läden installiert. Majakowski meinte rückblickend über Rolle und Funktion dieser aus einer Krise geborenen neuen Propagandaform sie würde »die manuelle Bedienung eines 150-Millionen-Völkchens durch eine Handvoll Künstler« bedeuten. Zwischen September 1919 und März 1922 saß Majakowski als einer der wichtigsten Vertreter des russischen Futurismus an den Hebeln einer einflussreichen bildjournalistischen Maschinerie, die »elitäre modernistische Ästhetik, populistische Illustrationsgrafik, staatliche Propaganda und kommunistische Guerillatechnik« miteinander verschmolz, wie es der Künstler Alexander Roob einmal formulierte.

Anfang 1919 tobte auf dem Gebiet des ehemaligen Zarenreiches Russland ein erbittert ausgefochtener Bürger- und Interventionskrieg. Der von den Bolschewiki geführte kriegskommunistische Staat, die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR), wurde gleichermaßen von inländischen (unter anderem auch weißgardistischen Truppen) wie ausländischen Gegnern bedrängt. Ausgezehrt und ruiniert vom Ersten Weltkrieg, bedeuteten die Kämpfe eine Verlängerung der wirtschaftlichen Zerrüttung des Landes.

Besonders in den russischen Metropolen Petrograd und Moskau zeigte sich, wie der Warenmangel und die revolutionäre Veränderung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse insbesondere die Infrastruktur des großstädtischen Bürgertums zersetzten: Statt Zuckerbäckertorten in Konditoreien wurde nun einfaches Brot für die Rotarmisten an der Front und die Arbeitenden in den Fabriken gebacken; anstelle von Budapestern und Tanzschuhen wurden Leder und Stoffe zu Militärstiefel verarbeitet. Folglich blieben immer mehr Schaufenster leer, was den wenigen ausländischen Berichterstattern besonders auffiel und von ihnen genüsslich beschrieben wurde.

In diesem sozialen Umfeld machten sich der Maler Michael M. Tscheremnych und der Journalist Nikolaj Ivanov daran, dem materiellen wie ideologischen Horror vacui schöpferisch entgegenzutreten. In einer verwaisten Konditorei wurde unter der Leitung der ROSTA, der staatlichen Nachrichtenagentur, die erste großflächige Sichtpropaganda direkt ins Schaufenster gemalt. Dabei sollte nicht Kunst geschaffen werden: Die sich überschlagenden Wellen von Frontnachrichten sollten verarbeitet und die politischen Mobilisierungsappelle der Bolschewiki ausdrucksstark verbreitet werden. Mit dieser Aufgabe wurde eine Gruppe aktiver Künstler aus dem Milieu der Proletkult-Bewegung sowie des Futurismus beauftragt.

Der Einsatz von Schablonen ermöglichte eine Art der Massenproduktion, sodass die Vorlagen auch an andere Städte gesandt werden konnten. Das Bedürfnis der russländischen Massen nach schneller Information bei einer zeitgleich relativ hohen Rate des Analphabetismus führte dazu, dass die angefertigten Bilderreihen stark stilisierte Formen annahmen und die Begleittexte in eingängiger Reimform gehalten wurden – eine Herausforderung, wie auch Majakowski rückblickend meinte. In der grafischen Gestaltung orientierten sich die Künstler an der russischen Lubki-Kultur, jenen humorvollen Bildergeschichten, die mitunter als »russische Comics« beschrieben werden, jedoch eine eigenständige Form der Bild-Text-Kommunikation darstellten.

Diese Explosion künstlerischer und kommunikativer Innovation war zumindest hinsichtlich der ROSTA-Fenster programmatisch auf ihre eigene Abschaffung ausgerichtet, oder mit ROSTA-Worten gesprochen: »1. Was tun, damit satt Dein Magen? 2. Wrangel schlagen! […] 7. Wrangel schlagen. In die Hand das Gewehr: der Ausweg, sonst dem Sieg kein Gewähr!« Diese von Majakowski erstellte Bildunterschrift zu ROSTA-Fenster Nr. 221 rief zur Offensive gegen General Wrangel, einem der letzten militärischen Widersacher der Roten Armee Ende 1920, auf.

Die machtpolitische Befriedung des Landes, vor allem jedoch die Restaurierung der Wirtschaft durch Lenins Neue Ökonomische Politik (NEP) ab 1922 ermöglichte es, dass sich die Schaufenster allmählich wieder mit Waren füllten und die junge Propagandatechnik der ROSTA-Fenster eingestellt wurde. Als Medium einer warenarmen, jedoch utopiereichen Zeit verblüffen die ROSTA-Fenster noch heute durch ein Höchstmaß an Kreativität, Effizienz und Dichte.

Alte Probleme im neuen Jahrhundert

Einhundert Jahre später lässt sich ein Phänomen beobachten, das symptomatisch für die Probleme des Kapitalismus unserer Tage steht: In deutschen Großstädten finden sich Einkaufszentren, deren Schaufenster großflächig mit Eigenwerbung beklebt sind. Die leerstehenden Ladenflächen werden mit lächelnden Damen und Herren mit Einkaufstüten angepriesen. Statt Auslagen lediglich Aushänge, die darauf hinweisen, dass findige Einzelhändler hier Verkaufsfläche zum günstigen Preis in optimaler Citylage anmieten können.

Die heutige Gesellschaft sieht sich erneut einem Horror vacui konfrontiert: Mitten im Überfluss eröffnet sich dem Betrachtenden das scheinbare Paradoxon des Leerstandes. Die Flächen des Konsums können nicht mit Waren bestückt werden, um den Bedürfnissen der Kaufwilligen adäquat zu begegnen. Darin spiegeln sich die Folgen eines Warenfetisch, den Karl Marx in Das Kapital beschrieb: Ware zu sein und Wert zu besitzen wird Arbeitsprodukten als dingliche Eigenschaft zugeschrieben, obgleich beides gesellschaftlich ausgehandelt wird.

Anfang der 1970er Jahre löste der marxistische Philosoph Wolfgang F. Haug mit seinem Werk Kritik der Warenästhetik eine tiefgreifende Diskussion über den Warenfetisch und die Funktion von Werbung, Konsumwelten und Überproduktion für den Erhalt des Kapitalismus aus. Haug hielt fest: »Schein wird für den Vollzug des Kaufakts so wichtig – und faktisch wichtiger – als Sein. Was nur etwas ist, aber nicht nach ›Sein‹ aussieht, wird nicht gekauft. Was etwas zu sein scheint, wird wohl gekauft.« Auch von der Infrastruktur des Konsums, nämlich dem Einkaufszentrum, geht ein Versprechen aus: die Erfüllung warenhafter Träume. Hier werden Bedürfnisse geweckt und zugleich (zumindest im Idealfall) befriedigt.

Leere (Schau-)Fenster gewähren hingegen einen verunsichernden Einblick in systemische Krisen. Das Versprechen der heilen Konsumgesellschaft beginnt zu bröckeln. Um dem Überangebot an Verkaufsfläche bei gleichbleibender oder sogar sinkender Konsumfähigkeit der potenziellen Käuferinnen und Käufer aktiv zu begegnen, entstehen Antithesen der historischen ROSTA-Fenster. Zur Stabilisierung einer auf Überkapazitäten angelegten Wirtschaftsweise werden die Anzeichen des Verfalls durch Werbung verschleiert.

Es blühen bunte Blumen, es tauchen fröhliche Einkaufende auf – allerdings lediglich auf großen Plastikfolien. Ungenutzte Flächen zum Zweck der Werbung umzufunktionieren, ist Bestandteil eines traditionellen kapitalistischen Landnahmeprozesses, wie er seit der Errichtung der ersten Litfaßsäule fortwährend betrieben wird.

Es existieren mehrere Gründe, weshalb Schaufenster immer wieder mit Werbung plakatiert werden – kein Einkaufszentrum wird die Leere wie früher mit Zeitungs- oder Packpapier verdecken, wie es gelegentlich noch in den parallel aussterbenden Fußgängerzonen praktiziert wird. Einerseits entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Spekulationsblase um das Errichten neuer Einkaufszentren, die nunmehr durch die einsetzende Marktübersättigung zu platzen beginnt. Nach drei Wellen der Konsumraumverdichtung im 20. Jahrhundert droht die zunehmende Digitalisierung des Konsums dem Konzept »Einkaufszentrum« das Wasser abzugraben.

Die Vorteile des virtuellen Marktplatzes liegen für die Kundschaft auf der Hand: Wer kaufen möchte, muss sich nicht einmal mehr in die Innenstädte begeben. Es entfallen lange Anfahrtswege, Parkplatzsuche und das Schlangestehen vor den Kassen. Die im Browser geöffneten Fenster sind mit interaktiver Werbung versehen, binden potenzielle Käufer durch algorithmengenerierte Empfehlungen und Verlinkungen, die trotz allem das Gefühl eines selbstbestimmten Kauferlebnisses vermitteln.

Dem Onlinehandel – allen voran dem Unternehmen Amazon – gelingt es wiederum, den wiederkehrenden Dienstbotenkapitalismus mit seinen prekären Arbeitsverhältnissen als Mehrwert für die Konsumierenden zu verkaufen und die negativen Auswüchse geschickt kleinzureden oder gänzlich zu verneinen. Die beklebten Schaufensterscheiben in Einkaufzentren sind somit mehr als ein bloßer Ausdruck »gesunder« marktwirtschaftlicher Selbstregulation. Sie geben ungewollt den Blick frei auf die Grenzen der Wachstumsgesellschaft, auf die Folgen ungleicher globaler Rohstoff- und Warenverteilung und auf die destruktive Kraft einer überspannten Konsumstruktur. Der Onlinehandel verlagert das Problem auf eine virtuelle Ebene, ohne eine echte Alternative anbieten zu können.

Neben dem kapitalistischen Pendant der »ROSTA-Fenster« werden die finanziellen Ausfälle durch Leerstand auch auf andere Weise abgefedert. Als ökonomisierte Version der Fluxus-Bewegung werden ungenutzte Flächen in Einkaufszentren vermehrt an Pop-Up-Läden vermietet, die auf komplexe Warenauslagen verzichten und durch ihren provisorischen Charakter, ihre unkonventionelle Mischung von künstlerischer Ausstellung und Kommerz ein junges, gut situiertes urbanes Milieu anzusprechen versuchen. So wird zeitgleich Imagepflege betrieben, gibt man sich doch als aufgeschlossener Flächenkonzessionär aus, der mit der Aura des Spontanen, Unfertigen, Unangepassten spielt.

Weiter kleben oder »Neues Leben«?

Doch was sollte sich ändern? Erstens: Nicht jede Schließung ist ein Verlust. Das Problem des Überangebots an Verkaufsfläche kann durch eine Umwidmung solcher Flächen gelöst werden, in dem man diese etwa in Sozialwohnungen umbaut oder für Refugee-Projekte nutzbar macht. Die stadtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus brachte 2018 eine »Abrissprämie für Shoppingmalls« ins Gespräch. Jobverluste durch den Abbau von Überkapazitäten müssen dabei unbedingt sozial aufgefangen werden.

Zweitens: Die Standortkonkurrenz muss aktiv überwunden werden. Auf der Jagd nach Gewerbesteuereinnahmen sind Städte und Gemeinden gerne bereit, immer weitere Fläche – oft auch unbebaute – dem Einzelhandel zu günstigen Konditionen zu überlassen. Eine sinnvolle Konsumstrukturplanung darf nicht an kleinteiligen Ortsgrenzen halt machen. Einkaufen muss der Daseinsvorsorge dienen und darf kein Selbstzweck sein. Der Onlinehandel muss mit einer eigenen Steuer reguliert werden, um kleinen Läden gerade in der Krise zu unterstützen.

Drittens: Leerstände bieten Chancen. Statt Pop-Up-Stores, die lediglich als gewinnbringende Zwischenlösung eröffnet werden, könnte hier ein staatlich geförderter Umbau der Konsum- und Arbeitsstruktur vorangetrieben werden. Solidarische Nachbarschaftsläden, Genossenschaften, Werkstätten, kleine Gewerbetreibende. Statt Einkaufszentren, die das Zusammenkommen von Menschen an eine gewisse Einkaufspflicht ketten, könnten diese Plätze hinter den Schaufensterscheiben einer gemeinschaftlichen Nutzung überführt werden.

Welche ROSTA-Fenster werden wir in Zukunft zu sehen bekommen? Welche werden wir selbst gestalten?

Valentin J. Hemberger ist Historiker, Journalist und Redaktionsmitglied der »informationen« (Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933 – 1945).

Valentin J. Hemberger ist Historiker, Journalist und Redaktionsmitglied der »informationen« (Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933 – 1945).