01. Mai 2020

Susis Mädels

Susanne Neumann wurde zur Heldin, als sie Sigmar Gabriel öffentlich die Leviten las. Mit ihrer scharfen Kritik an Niedriglöhnen und Altersarmut wurde sie die bekannteste Reinigungskraft der Republik. Doch sie sorgte sich vor allem um ihre »Mädels« in der Gewerkschaft. Können sie nun Susis Erbe antreten?

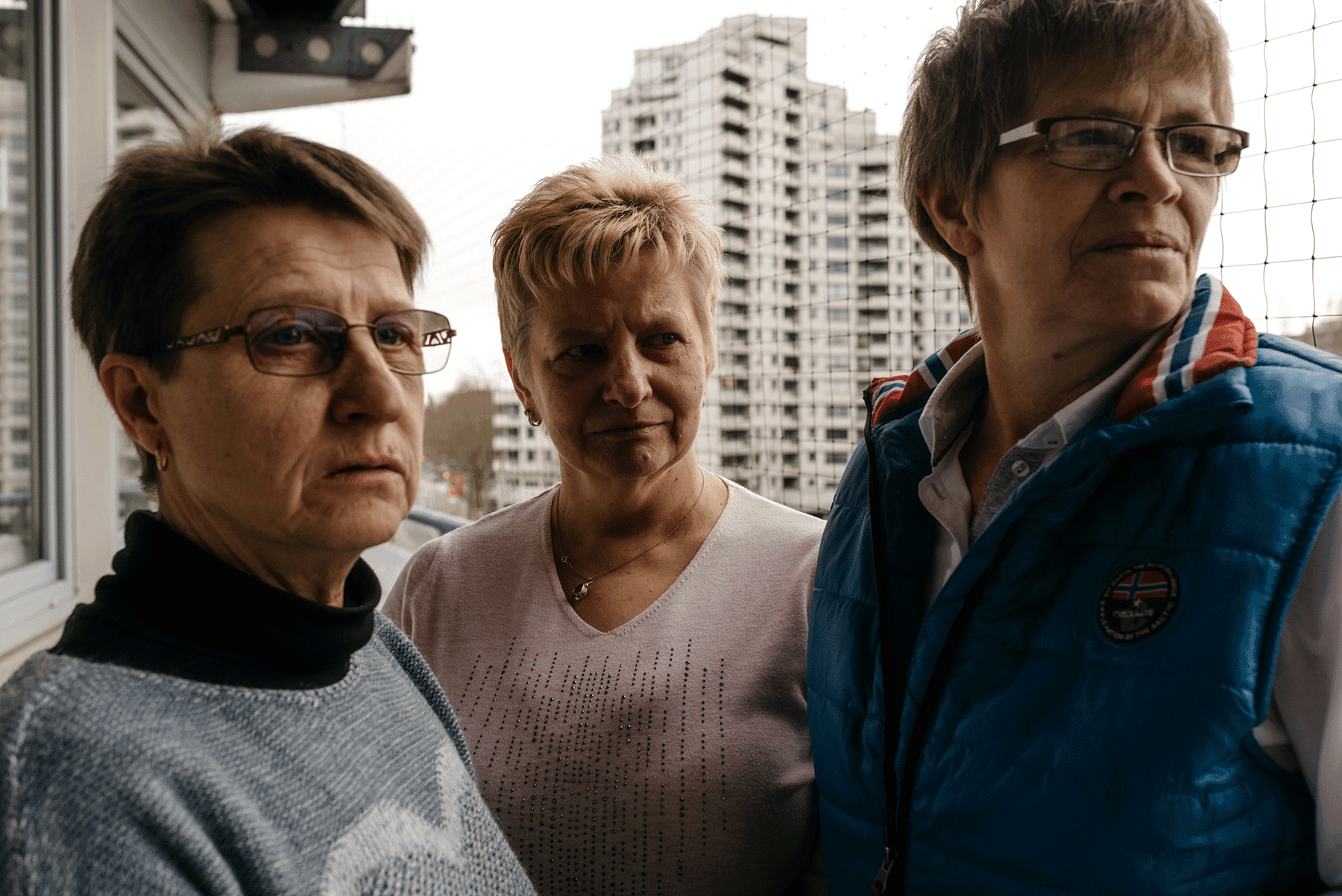

Drei der Mädels auf dem Balkon des Gewerkschaftshauses.

Der Waldfriedhof

Susi nannte ihre Kolleginnen manchmal auch die »Ata-Girls« – nach dem Scheuermittel. Auf der Rückbank des Kombis einer der Ata-Girls liegen Handseife, ein paar Wischer und ein Eimer. An der Frontscheibe hängt Che Guevara als Lufterfrischer. Die drei Frauen fahren vom Gewerkschaftshaus in Gelsenkirchen nach Herten zum Waldfriedhof. Sie wollen ein Jahr nach Susis Tod den Baum besuchen, den sie sich selbst noch ausgesucht hatte.

Der Sturm wird immer stärker, während sie den richtigen Baum suchen. Christel muss lachen: Sie war sich sicher, zu wissen, wo er steht. Während sie umherlaufen, erinnern sie sich an die Trauerfeier im Januar 2019. Der Bundesvorstand der Baugewerkschaft IG BAU war ohne Anmeldung auch gekommen. Zusammen mit den anderen Gästen gingen die Frauen in einem langen Tross aus roten Westen zu dem Baum, den sie jetzt nicht mehr finden. Jede für sich stapfen sie still über den Waldboden – auf der Suche nach der schwarzen Plakette, die neben den Namen anderer Verstorbener auch den von Susi trägt.

Als sie ihn schließlich entdecken, stehen sie andächtig da, während der Wind ihnen um die Ohren bläst. Susi hatte sich vor ihrem Tod noch selbst um alles gekümmert, erinnern sich die Frauen. Sie wusste, dass sie die Rente nicht erreichen würde, und starb dann auch mit 59 Jahren. Ihre Kolleginnen glauben ebenfalls nicht daran, dass sie selbst es mit dem Knochenjob bis zur Rente schaffen werden. Und es ist noch schwieriger geworden, ohne Susi.

SPD ade

Einige Wochen zuvor. Die Frauen laden zum Gespräch in den fünften Stock des trostlosen Gewerkschaftshauses in Gelsenkirchen. Dort trifft sich der Bezirksverband Emscher-Lippe-Aa. Es ist der Ort, an dem wir vor einem Jahr auch das letzte Interview mit Susi geführt haben. Sie unterschrieb bei diesem letzten Gespräch vor unseren Augen ihren Austritt aus der SPD, weil sich trotz aller Versprechungen für sie nichts geändert hatte. Vor allem war sie von der Arbeit der Partei auf Bezirksebene enttäuscht. Fünf Tage vor ihrem Tod nahm sie noch an einer Sitzung der Gewerkschaft teil.

»Sie hat uns immer in den Arsch getreten.«

Diesmal nehmen wir an einer anderen Ecke des großen Sitzungstisches platz. Er lädt nicht gerade zum Plausch ein. Die Fahne der Gewerkschaftsjugend hängt noch, die Zeitungsartikel von Susi pinnen an Reißnägeln an der Wand, wieder gibt es eine Unmenge an Keksen und Celebrations-Schokolade – denn wir sind, wie im Vorjahr, zur Weihnachtszeit da. Christel macht uns Kaffee und beginnt unvermittelt: »Sie kommt doch irgendwie immer wieder, Susi. Ich bin damit noch nicht fertig.« Dabei kommen ihr die Tränen. Annett und Claudia kommen etwas später dazu – die eine aus Dortmund, die andere aus Gladbeck. Die Frauen arbeiten an unterschiedlichen Orten als Reinigungskräfte, treffen sich aber hier in Gelsenkirchen regelmäßig zu Gewerkschaftssitzungen. Susi nannte ihre Frauengruppe nicht nur die Ata-Girls, sondern meist schlicht ihre »Mädels«. Seitdem nennen sie sich auch selbst so. Sie waren einmal mehr als zehn, jetzt werden es immer weniger engagierte Gewerkschafterinnen in der Gruppe, die Susi zusammengehalten hatte; bei Aktionen in der Innenstadt, aber auch bei Feiern im Garten.

»Sie hat uns immer in den Arsch getreten«, sagt Christel. Als Betriebsratsvorsitzende habe Susi für jede Heftklammer in ihrem Büro gerichtlich gekämpft. Das haben die Mädels von ihr gelernt: wie man sich gegen den eigenen Betrieb und wenn nötig auch gegen die eigene Gewerkschaft durchsetzt. Und wie man weitere Mädels eingesammelt.

Claudia Heitjohann

An dem stürmischen Tag im Januar kann Claudia nicht mit zum Waldfriedhof fahren. Sie wäre gern mitgekommen, kann sich aber mit ihrem kaputten Arm kaum mehr anziehen. Beim Treffen in der Adventszeit erzählte sie, wie ihr Handgelenk vom Wringen der Wischmopps kaputt gegangen ist – dazu der Rücken.

Claudia wurde »von der Gewerkschaft hängen gelassen«. Sie war lange Zeit in der IG Metall, ging oft mit ihr auf die Straße. Doch als der Standort von Siemens aufgelöst wurde, gab es keine Unterstützung mehr für Claudia. Sie wollte nie wieder in die Gewerkschaft – doch dann kam Susi. »Ich kriech dich noch«, sagte Susi zu Claudia, als sie vor dem Werk auf sie wartete, um sie für die IG BAU zu organisieren. »Die hat auf mich eingeredet wie so ein Maultier«, beschreibt Claudia immer wieder mit demselben Nachdruck.

So wie bei Claudia machte es Susi bei vielen: Egal ob am Werk oder vor einem anderen Objekt – sie fing die Frauen von der Arbeit ab und holte sie in die Gewerkschaft. Denn drinnen organisieren durfte sie sie nicht. Claudia selbst putzte nicht nur im Werk, sondern auch im Kindergarten und in der Kirche. Abgesehen davon, dass ihr dort einmal beim Wischen die Bänke umgekracht waren, habe das für sie keinen Unterschied gemacht. Ein Objekt ist ein Objekt. Während die anderen beiden eine Raucherpause auf dem Balkon einlegen, erzählt Claudia von ihrem Arbeitsalltag und den Kontischichten – also von der kontinuierlichen Schichtarbeit. »Susi würde sich im Grabe umdrehen«, sagt sie, denn die Arbeits- und Ruhezeiten seien nicht ausreichend reguliert. Gerade für Frauen mit Kindern – sie selbst hat zwei – ist es eine ungeheure Belastung, wenn auf die Frühschicht direkt eine Nachtschicht folgt. Claudia erinnert sich: »Vor 30 Jahren fing das mit den Nachtschichten auch für Frauen an.« Da fing auch die Zeitarbeit an, also die Auslagerung von Dienstleistungen wie dem Reinigen der Objekte an externe Firmen.

Eine neue Zeitrechnung für die Arbeiterinnen

Die Epoche der Deregulierung war angebrochen. Auch Susis Mädels haben sie am eigenen Leib erfahren. Für Arbeiterinnen begann mit dem Neoliberalismus eine eigene, unsichere Zeitrechnung. Alles veränderte sich. Frauen wie die Ata-Girls mussten aber immer schon rechnen: Sie zählen die Jahre in verabschiedeten Gesetzen oder in erfolgreichen Tarifverhandlungen, Daten erinnern sie entlang wichtiger Demonstrationen. Sie zählen außerdem genau die Jahre bis zur Rente, kalkulieren in Zeitvertragslängen. Die Woche teilen sie in Schichten, den Tag manchmal in Teilschichten. Alle Spannen des Lebens sind an der Arbeit ausgerichtet.

»Dieses Brötchen kostet 30 Cent. Wenn ich davon eine Ecke abbreche – das wollt ihr als Arbeitgeber den Arbeitnehmern geben?«

Auch während der Raucherinnenpausen auf dem Balkon des Gewerkschaftshauses rattern die Zahlen in den Köpfen der Frauen. Von der Steuerklasse bis zur Berechnung der Rente – sie müssen diese Werte kennen. »Du bist verheiratet, hast Kinder, hast die Arschkarte«, lautet das Ergebnis der Steuerrechnung von Christel, als sie wieder zurück an den Tisch kommt. Sie erzählt, wie sie Susi 2009 bei Lohntarifverhandlungen kennengelernt hat. Da gab es keine Streikbrecherinnen – alle Objekte waren dicht. Eintausend Menschen versammelten sich an der Kirche in Dortmund. Susi war trotz gebrochenem Fuß Teil der Tarifkommission. »Ich habe jetzt zwar Krücken, aber das soll mich nicht daran hindern, mich mit denen zu streiten«, soll sie gesagt haben. Die Arbeitgeber wollten eine Lohnerhöhung von nur 1,5 bis 2 Prozent – da hielt Susi während der Verhandlung ein Brötchen hoch und sagte: »Dieses Brötchen kostet 30 Cent. Wenn ich davon eine Ecke abbreche – das wollt ihr Arbeitgeber den Arbeitnehmern geben?« Ergebnis: 5,5 Prozent. Christel schließt die Erzählung ab: »Und das hat gesessen. Was so ein Brötchen doch erreicht.« Die Erinnerung ist so eindrücklich – sie erzählt sie bei dem Treffen im Januar gleich noch einmal.

Christel Wellmann

Christel steht morgens um 4 Uhr für ihre erste Schicht auf. 2016 stürzt sie beim Putzen von einer Leiter, ihr Arm ist ausgekugelt. Doch sie putzt weiter. Sie hat vier Kinder und ist seit vierzig Jahren Mitglied der SPD – »der Arbeiterpartei«, wie sie betont. Auch im Januar ist sie die erste im Gewerkschaftshaus und macht wieder zwei große Kannen Kaffee. Diesmal liegen schon Schoko-Ostereier auf dem Tisch. In der Küche erzählt sie, wie Susi ihr einmal stolz ihr SPD-Parteibuch zeigte. Erst da bemerkte sie – nach vierzig Jahren –, dass sie selbst nie eines bekommen hatte. Sie erzählt ausgiebig davon, wie sie zum Ortsverband fuhr, sich beschwerte und schlussendlich ihr Parteibuch erhielt.

»Die SPD macht sich selber kaputt«, bemerkt sie, während sie die Kanne zudreht. Sie sei zwar selbst nie aktives Mitglied gewesen, doch auf das Parteibuch wolle sie nicht verzichten. Auf die Frage nach den neuen Parteivorsitzenden sagt sie: »Ja, super, aber erstmal schauen.« Susi habe zuletzt Hoffnungen in die Bewegung Aufstehen gesetzt und alle Mädels dafür zu gewinnen versucht – aber daraus sei ja auch nichts geworden. Übrig blieb von dieser Episode ein Aufkleber auf Christels Wagen, direkt unter dem Aufkleber der Gewerkschaft.

Am liebsten erzählt Christel von der Anne Will-Sendung. Im April 2016 nahm Susi sie als Studiogast mit nach Berlin. Es war Christels erstes Mal in der Hauptstadt. Sie schliefen in einem schicken Hotel und teilten sich ein riesengroßes Federbett, in dem Christel, eine zierliche Frau, förmlich versank. Susi hatte auf ein Raucherinnenzimmer bestanden – und es bekommen. Eine Reinigungskraft wollte ihr Zimmer herrichten, als die beiden gerade eingecheckt hatten: »Wir machen dat selber!«, gab ihr Susi zu verstehen.

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.

Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?

Klicke hier!

Ines Schwerdtner ist seit Oktober 2024 Bundesvorsitzende der Linkspartei. Von 2020 bis 2023 war sie Editor-in-Chief von JACOBIN und Host des Podcasts »Hyperpolitik«. Zusammen mit Lukas Scholle gab sie 2023 im Brumaire Verlag den Sammelband »Genug! Warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen« heraus.