15. Oktober 2021

Der Thomas Sankara, den ich kannte

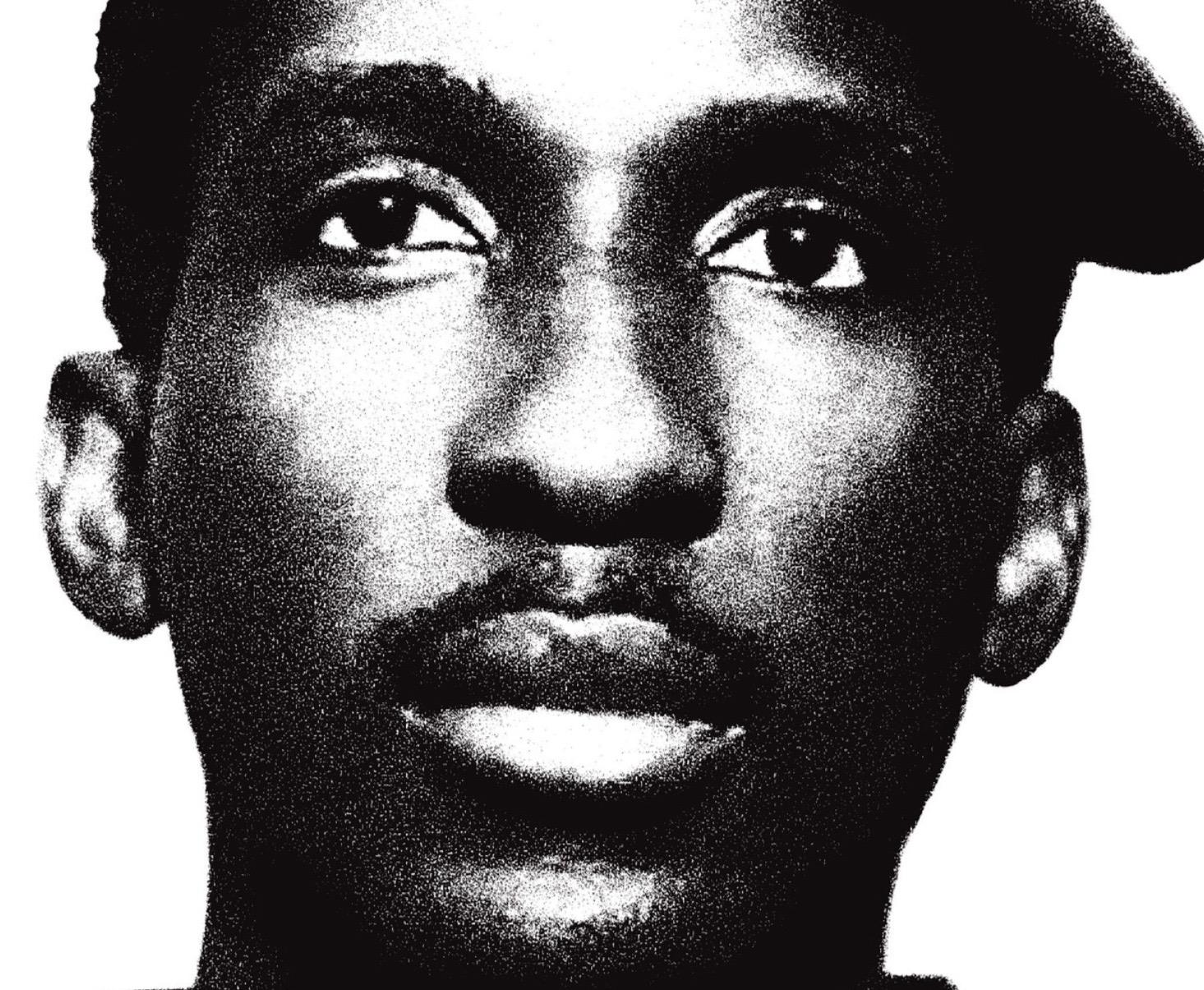

Der burkinische Revolutionsführer Thomas Sankara wurde an diesem Tag im Jahr 1987 ermordet. Joséphine Ouédraogo erzählt von ihrer Zeit als Ministerin in seiner Regierung und von ihrem letzten Treffen, bevor er durch einen blutigen Staatsstreich gestürzt wurde.

Thomas Sankara, der »Che Guevara Afrikas«

Am 4. August 1983 übernahm ein 33-jähriger Offizier namens Thomas Sankara die Macht im westafrikanischen Land Obervolta, das er bald in Burkina Faso umbenennen sollte. An der Spitze einer, wie der Historiker Pascal Bianchini es ausdrückte, »instabilen Koalition kleiner politischer Gruppen und militärischer Fraktionen« leitete er umgehend eine weitreichende politische Wende ein, die dem Land echte demokratische und wirtschaftliche Souveränität sichern sollte.

In den folgenden vier Jahren trieb die von Sankara angeführte Revolution das politische Projekt voran, die Gesellschaft zu transformieren und das Erbe der französischen Kolonialherrschaft abzuschütteln. Zu diesem Zweck ergriff seine Regierung eine Reihe bedeutender wirtschaftspolitischer Maßnahmen – von der Abschaffung der Privilegien der staatlichen Bürokratie bis hin zur Agrarreform und dem Streben nach nationaler Selbstversorgung mit Nahrungs- und Produktionsmitteln. Die Revolution bedeutete auch einen Fortschritt für die Frauenrechte, etwa indem der Polygamie und der Genitalverstümmelung entgegengetreten und die Berufsausbildung von Frauen vorangetrieben wurde. Dazu kamen umfangreiche Alphabetisierungs- und Impfkampagnen, Umweltschutzmaßnahmen und die Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen im Ausland.

Diese Revolution stieß jedoch auf den Widerstand mächtiger Gruppen in der burkinischen Gesellschaft, von Staatsbeamten, die sich gegen die neue militärische Disziplin im Staat sträubten, bis hin zu traditionellen Häuptlingen, die nun ihrer gewohnten Autorität beraubt waren. Die von Sankara angestoßenen Veränderungen brachten nicht nur die privilegiertesten Gruppen in Bedrängnis – insbesondere Teile des Militärs und der Wirtschaftselite –, sondern auch die etablierten Gewerkschaften, die ihre Rolle durch Komitees zur Verteidigung der Revolution in den Betrieben in Frage gestellt sahen, sowie prosowjetische und sozialdemokratische Oppositionskräfte.

Der revolutionäre Aufbruch Burkina Fasos fand am 15. Oktober 1987 ein abruptes Ende, als Sankara bei einem Staatsstreich unter der Führung seines ehemaligen Verbündeten Blaise Compaoré getötet wurde. Compaoré übernahm das Amt des Präsidenten und hielt sich die nächsten 27 Jahre mithilfe von systematischem Wahlbetrug an der Macht, bis er schließlich 2014 durch einen Volksaufstand gestürzt wurde.

Joséphine Ouédraogo war von 1984 bis 1987 Ministerin für Familienentwicklung und nationale Solidarität in der Regierung von Thomas Sankara. Nach dem Sturz von Compaoré war sie von 2014 bis 2015 Justizministerin einer Übergangsregierung. Derzeit ist sie Botschafterin Burkina Fasos bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Rom. Für JACOBIN sprach sie mit Maxime Quijoux und Hadrien Clouet über ihre Erfahrungen an der Seite Sankaras. Wir geben hier eine gekürzte Übersetzung des französischen Originals wieder.

Im August 1984 waren Sie 34 Jahre alt und arbeiteten als Soziologin, als Thomas Sankara Sie bat, Ministerin in seiner Regierung zu werden. Wie war das für Sie?

Ich war sehr überrascht. Nicht von Sankaras Staatsstreich – den hatten wir kommen sehen. Aber er hielt sehr scharfe Reden gegen den Imperialismus und den Neokolonialismus und ergriff harte Maßnahmen gegen Reaktionäre und all diejenigen, die als Feinde der Revolution galten. Darüber hinaus war er ein politisch überzeugter Soldat, ein Patriot, der sich offen gegen alle reaktionären Kräfte und Komplizen der westlichen imperialistischen Mächte in Afrika auflehnte. Diese gewaltvolle Art war für mich eher beängstigend. Auch wenn ich die von ihm vertretenen Werte – soziale Gerechtigkeit, politische Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie und gesellschaftliche Entwicklung – voll und ganz unterstützte, war ich als Soziologin davon überzeugt, dass ein politischer und sozialer Wandel nicht brutal und plötzlich herbeigeführt werden könnte.

Wir hatten einander bereits kennengelernt und sahen uns häufig, weil seine Frau eine Freundin meiner Schwester war. Er rief mich an, um einen Termin für ein Treffen in seinem Büro zu vereinbaren. Er sagte zu mir: »Die Revolution braucht Dich.« Zu diesem Zeitpunkt hatte die Revolutionsregierung gerade ihr erstes Jahr hinter sich. Sie hatte eindeutig Flagge gezeigt und eine Reihe sehr schwieriger Schritte unternommen, die einige Aufregung zur Folge hatten.

Er erklärte mir: »Ich brauche Leute wie Dich, denn ich möchte meine neue Regierung nicht so sehr aus Ideologen zusammenstellen, sondern mehr aus Technokraten.« Ich sagte ihm, dass ich überhaupt nicht darauf vorbereitet sei, Ministerin zu werden, dass ich aber bereit sei, als technische Direktorin oder Leiterin irgendeiner Institution für die Revolution zu arbeiten. Er antwortete: »Wir suchen nicht nach Leuten, die bereit sind, Minister zu werden, sondern nach Leuten, die bereit sind, etwas zu verändern. Du kennst das Land, Du reist durch den Busch, Du verstehst Dich mit den Bauern, Du arbeitest konkret. Wir wollen, dass die Revolution mit der sozialen Wirklichkeit der Menschen verbunden ist. Ich möchte, dass Du genau diese Dimension einbringst.«

Damit weckte er mein Interesse. Ich dankte ihm dafür, dass er mich in Betracht zog, und versprach, dass ich darüber nachdenken und einige meiner Verwandten konsultieren würde. Er war einverstanden. Und dann, während ich mich mit meinen Verwandten beriet, hörte ich im Radio die Bekanntgabe der neuen Regierungszusammensetzung inklusive meines Namens als Ministerin für Familienentwicklung und nationale Solidarität [lacht]. Er war sich nach unserem Gespräch offenbar sehr sicher, dass ich zusagen würde. Im September 1984 wurde ich dann zur Ministerin ernannt.

Sein Vorgehen sah so aus, dass er sich mit jedem einzelnen Mitglied der Regierung traf und sagte: »Das ist es, was ich will, das ist meine Vision für den Bereich, für den Du zuständig bist.« In meinem Fall erklärte er mir den Unterschied zwischen der Sozialpolitik des früheren Sozialministeriums und seiner Vorstellung einer Politik der Familienentwicklung und der nationalen Solidarität. Die Sozialpolitik der vorrevolutionären Regierungen beschränkte sich im Wesentlichen auf die soziale Unterstützung von Frauen, Kindern und sozial Schwachen – und dieser Ansatz vermittelte und reproduzierte den Geist einer Hilfe von oben herab.

Er sagte, das sei ein Erbe der französischen Sozialpolitik, und fuhr fort: »Ich will mit all dem brechen. Ich möchte, dass dieses Ministerium zu einem Wandel in unserer Gesellschaft beiträgt. Um die Lage der Frauen zu verbessern, werde ich die Frauenunion Burkina Fasos gründen – das soll sie ermutigen, sich in einer politischen Emanzipationsbewegung zu organisieren. Es liegt an den Frauen selbst, ihre Rechte zu verteidigen. Ich werde die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie das Wort ergreifen können. Was Du tun sollst, ist die institutionellen und technischen Voraussetzungen herzustellen, damit sich die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Frauen auch in der Familie ändern kann. Dazu kommt noch das Element der nationalen Solidarität – der Kampf gegen Ausgrenzung und extreme Armut, für die in erster Linie wir verantwortlich sind. Denn es sind unser sozioökonomisches System und unsere Regierungsform, die diese Ausgrenzung und die Verarmung eines Teils der Bevölkerung zur Folge haben. Diese Verantwortung gegenüber den Vernachlässigten wollen wir jetzt wahrnehmen… wir wollen sie nicht länger an externe Partner und NGOs delegieren, deren Hilfe nicht an die Wurzel der Probleme geht. Meine Bitte an Dich ist also, eine Strategie für die Entwicklung der burkinischen Familie und die Förderung der kollektiven Verantwortung und der nationalen Solidarität gegenüber den am meisten Benachteiligten in unserer Gesellschaft auszuarbeiten.« Einige Tage später musste ich ihm dann meine Strategievorschläge vorstellen. Und so hat er es mit allen Regierungsmitgliedern gehalten.

Das war eine riesige Verantwortung…

Ja, ich war ja erst 34 [lacht]! Im Kabinett waren wir alle zwischen dreißig und maximal vierzig Jahre alt. Thomas Sankara war ja selbst jung, ebenfalls 34. Ich war von Angst geplagt. Aber als ich begann, die Politik für meinen Bereich, unsere Ziele und die Ansätze zu ihrer Umsetzung zu entwerfen, wurde mir klar, dass sich mir hier die Möglichkeit bot, die Kritik und die Ideen für einen sozialen Wandel einzubeziehen, mit denen ich bei meiner soziologischen Feldforschung in ländlichen Gebieten förmlich überschüttet worden war. Sehr bald fühlte ich mich motiviert und verpflichtet, mich an den Bemühungen um eine sozioökonomische Transformation zu beteiligen – trotz der permanenten Gefahr, dass wir selbst gewaltsam durch einen Staatsstreich gestürzt werden könnten.

Wie sah Ihr Team im Ministerium aus und welche Ressourcen standen Ihnen zur Verfügung?

Ich fühlte mich ziemlich allein inmitten einer alten Institution. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren durch ihre praktische Tätigkeit motiviert, die sicherlich sehr ehrenvoll, aber vom Geist der Hilfe von oben geprägt war. Mit Ausnahme des Generalsekretärs und des Stabschefs, die ich selbst ernannt hatte, verstand oder akzeptierte der größte Teil des Ministeriums den revolutionären Prozess nicht, der nun im Gange war. Aber es gab durchaus Sympathie für meine guten Absichten. Ich wählte eine Handvoll erfahrener und motivierter Personen aus und stellte aus ihnen eine sogenannte Unterstützungseinheit zusammen, die mir bei meinen strategischen Überlegungen zur Seite stehen und besonders zentrale Programme entwickeln sollte.

In finanzieller Hinsicht bot die Einrichtung eines Nationalen Solidaritätsfonds unter meinem Ministerium ein Instrument zur Sensibilisierung und Mobilisierung der Bevölkerung für kollektive Verantwortung. Außerdem konnte ich mit den verfügbaren Mitteln Nothilfe-, Investitions-, Ausbildungs- und Sanierungsmaßnahmen für die am stärksten gefährdeten sozialen Gruppen durchführen: Opfer von Naturkatastrophen, Straßenkinder, Menschen in prekären Lebenslagen, mit Behinderungen und so weiter.

Thomas Sankara selbst sensibilisierte die Bevölkerung, indem er sagte: »Unsere Würde steht auf dem Spiel; angesichts der Menschen, die in der Sahelzone und anderswo verhungern, die Opfer von Dürre, Hunger und der Verwüstung ihres Landes sind, das trocken und unfruchtbar geworden ist – warum sollen wir uns zu internationalen Bettlern machen, um sie ernähren und ihnen helfen zu können, wo wir doch in der Lage sind, dies mit unseren eigenen Mitteln zu tun?«

Wie sah die von Ihnen entwickelte Familienentwicklungspolitik aus?

Ich setzte mir damals drei Ziele. Erstens mussten wir daran arbeiten, die wirtschaftliche Lage der Frauen in den ländlichen Gebieten und städtischen Arbeitervierteln zu verbessern. Zu diesem Zweck beschlossen wir, die Sozialzentren, die der Ausbildung gesellschaftlich-häuslicher Tätigkeiten (Kochen, Nähen und so weiter) dienten, in Zentren umzuwandeln, in denen Frauen Erwerbsberufe (wie Lebensmittelverarbeitung, Weberei) erlernen konnten, und einen Fonds für soziale und gesundheitliche Bildung einzurichten.

Zweitens wollten wir die Stellung der Frauen innerhalb der Familie verbessern. Die meisten burkinischen Frauen waren (und sind immer noch) Opfer von Traditionen, die ihre Freiheit und Würde untergraben. In Fragen der Ehe, der Witwenschaft und des Erbes sind viele Frauen solchen Praktiken ausgesetzt – und dagegen wollten wir mit gesetzlichen Mitteln vorgehen. In Zusammenarbeit mit der Frauenunion Burkina Fasos haben wir so das erste Familiengesetzbuch des Landes ausgearbeitet.

In Westafrika war es damals üblich, dass man in der Justiz den Code Napoléon anwandte, während die Angelegenheiten von Frauen und Kindern weiterhin durch Tradition und Religion geregelt wurden. Die neue Familiengesetzgebung wurde nach der Revolution fertiggestellt und räumte Frauen verbriefte Rechte ein. Zum Beispiel hatten Witwen und Waisen jetzt ein Anrecht auf Erbschaften, auch gab es ein Verbot der Leviratsehe [bei der eine Witwe gezwungen wird, den Bruder ihres verstorbenen Ehemanns zu heiraten], eine gesetzliche Einschränkung der Polygamie und Mitgift sowie Verbote von Früh- und Zwangsverheiratungen.

Drittens hatten wir die direkten Weisungen von Präsident Sankara umzusetzen. Da ihm die soziale Gleichheit der Geschlechter sehr wichtig war, verordnete er, dass verheirateten Frauen, die nicht am Arbeitsmarkt teilnahmen, ein auskömmlicher Mindestlohn zu zahlen sei. Um zu gewährleisten, dass Frauen systematisch für ihre Hausarbeit und andere Tätigkeiten zur Lebenshaltung der Familie bezahlt werden konnten, sollten die Gehälter der Männer um etwa ein Drittel reduziert werden. Mein Ministerium sollte die Bedingungen ermitteln, unter denen das gelingen könnte – aber leider sind wir bei der Umsetzung dieses Vorhabens auf große Schwierigkeiten gestoßen: Wie sollte in einer polygamen Ehe der Lohn unter den Ehefrauen aufgeteilt werden? Mit Ausnahme des Staatsdienstes wurden Löhne üblicherweise auch nicht am Computer verbucht und die Regierung hatte keinen Einblick in die Einkommensverhältnisse. Wie sollten wir den Mindestlohn für Frauen also durchsetzen? Uns fehlten einfach die technischen und institutionellen Voraussetzungen dafür.

Sankara hatte außerdem vor, die Gehälter von Staatsbediensteten – von denen über 70 Prozent männlich waren – abzusenken. Nach seiner Meinung waren sie nicht der Arbeitsleistung entsprechend, welche im Staatsdienst erbracht wurde, und ungerecht gegenüber Bauern und Handwerkern im informellen Sektor, die von weitaus weniger Geld leben mussten. Also bat er mich und mein Team, die Auswirkung einer solchen Maßnahme auf die betroffenen Haushalte zu untersuchen.

Mit Zustimmung des Präsidenten haben wir dann die Einkommensverhältnisse von Beschäftigten des öffentlichen Sektors in städtischen und periurbanen Gebieten untersucht. Wir stellten fest, dass selbst die Haushalte mit den geringsten Einkommen unter Staatsbediensteten von weit mehr als dem durchschnittlichen Gehalt von 50,000 CFA [etwa 90 Euro bei heutigem Preisniveau] lebten. Mehr als die Hälfte der zusätzlichen Einnahmen wurden von anderen Familienmitgliedern beigetragen, insbesondere von Frauen und Mädchen. Sie steuerten auf Grundlage ihrer eigenen kleingewerblichen Aktivitäten täglich Brennstoffe, Wasser und Lebensmittel zu den Haushalten bei. Eine Gehaltskürzung im öffentlichen Dienst hätte die Last dieser Frauen deutlich erhöht. Stattdessen bestand unsere Lösung darin, den wirtschaftlichen Beitrag dieser Frauen angemessen zu entlohnen, aber auch Investitionen zu tätigen, um diesen Haushalten Zugang zu Wasser und Energie zu verschaffen. Wäre ich keine Soziologin gewesen, hätte ich dieses Problem wahrscheinlich nicht aus diesem Blickwinkel betrachten können.

Welche Formen demokratischer Beteiligung nutze die Regierung?

In diesem Punkt hat mich das Demokratieverständnis von Präsident Sankara tief beeindruckt. Für ihn bedeutete Demokratie, dass alle Schichten der Gesellschaft an der Entwicklung des Landes teilhaben und sie mitgestalten sollten, wodurch ein kollektives Verantwortungsbewusstsein entstehen würde. Dafür war es notwendig, dass die Bevölkerung über die Ziele unserer revolutionären Politik informiert war und sich zu einem gewissen Grad an der Debatte beteiligen konnte. Lebendiger Dialog und eine Sensibilisierung der Bevölkerung gehörten fest zu seinem Demokratieverständnis, ebenso wie Transparenz und Rechenschaftspflicht für die Führungsebene des Landes.

Das demokratische System, das nach der Unabhängigkeit von Obervolta nach französischem Vorbild etabliert worden war, basierte darauf, in regelmäßigen Abständen den Präsidenten, das Parlament und die Bürgermeister neu zu wählen. Das war das einzige Kriterium für Demokratie: Solange es Wahlen gab, wurde ein Land international als Demokratie anerkannt. Doch welche Bedeutung haben solche Verfassungen für eine größtenteils analphabetische Bevölkerung? Wahlkampfveranstaltungen fanden in der Regel auf französisch statt – einen echten politischen Dialog auf lokaler Ebene, bei dem die Bevölkerung hätte Kritik üben und Vorschläge einbringen können, gab es nicht. Wie demokratisch ist ein solches System in der Praxis wirklich?

1983 wollte Sankara das alles ändern. Er schuf die Grundlagen dafür, die Bevölkerung wirklich in das politische System einzubinden. Wenn er eine neue politische Parole oder ein neues landesweites Projekt ausrief – zum Beispiel »Produzieren und konsumieren wir in und für Burkina Faso!«, »Zum Schutz der Umwelt: Schluss mit Buschfeuern und Wanderweidewirtschaft!« oder »Wiederaufforstung fördern: Eine Baumschule für jedes Dorf!« – musste jedes einzelne Ministerium Versammlungen in den Lokalsprachen organisieren, um diese Vorhaben auch richtig zu kommunizieren. Präsident Sankara bestand darauf, dass wir uns als Ministerinnen eigenständig mit unserer Basis – Händlern, Handwerkern, Frauen, Bäuerinnen, Hirten und so weiter – austauschten und uns die Sorgen der Leute anhörten. Er hat uns immer gesagt: »Geht raus aufs Land und sagt den Leuten, was das neue Motto ist. Ich will, dass Ihr in ihrer Sprache sprecht, es ihnen richtig erklärt.«

Er gab eine Reihe von Begriffen, wie etwa den der Demokratie, die ich im Französischen kannte, für die ich aber keine Entsprechung in meiner Muttersprache wusste. Kurz gesagt, wir mussten das den Leuten alles im Dialog näher bringen, was für mich eine interessante Tätigkeit war. Durch diese Maßnahmen wollte Sankara die Leute dazu ermutigen, frei zu sprechen – vor allem die Jugend und die Frauen. Bei jeder öffentlichen Veranstaltung der Regierung oder der Verwaltung konnten und sollten Delegierte von Frauen und Jugendlichen das Wort ergreifen und auf das Gesagte reagieren.

Eine andere Form der Konsultation waren die Bauernversammlungen, welche zwei- bis dreitausend Bauernvertreterinnen aus dem ganzen Land in großen Zelten zusammenbrachten, wobei ein System der Simultanübersetzung bereitstand. Nachdem eine neue Maßnahme der Regierung vorgestellt wurde, leitete Sankara die Diskussion, hörte sich an, welche Bedenken die Leute hatten, und versuchte, sie zu überzeugen. Die Menschen gewöhnten sich schnell an die Benutzung von Mikrofonen sowie an das Übersetzungssystem.

Der Informationsaustausch und die Debatte zu politischen und sozialen Angelegenheiten beschränkte sich nun nicht mehr auf die gebildeten Expertinnen und Experten in der Verwaltung, im Privatsektor und bei NGOs. Sankara ging es darum, den Zugang zu Informationen, aber auch den Zugang zum öffentlichen Diskurs zu demokratisieren.

Was bedeutete es zu jener Zeit, Ministerin zu sein?

In der revolutionären Atmosphäre von damals war die Tatsache, dass Präsident Sankara Frauen einen so zentralen Platz in seiner Regierung und Politik einräumte, ein Bollwerk gegen Diskriminierung und Machogehabe – auch unter Regierungsmitgliedern. In dieser Umgebung hatte man als Frau keine Bedenken, sie in die Schranken zu weisen.

Sankara waren die Frauenrechte und die soziale Gleichheit der Geschlechter sehr wichtig, was ihn offensichtlich in Konflikt mit den damals sehr rückständigen Einstellungen brachte. Er ernannte fünf Ministerinnen – das war eine Premiere. Neu daran war auch, dass diese Ministerinnen – mit Ausnahme von mir – nicht für traditionelle »Frauenressorts« zuständig waren: Wir hatten eine Finanz-, eine Umwelt-, eine Gesundheits- und eine Kulturministerin.

Wie haben Sie das Ende des revolutionären Prozesses und die Ermordung von Präsident Sankara am 15. Oktober 1987 erlebt?

Für mich war es, wie für alle alle anderen auch, ein brutaler Schock. Ich war auf einer Dienstreise im Ausland, als der Putsch stattfand. Thomas Sankara hatte zugestimmt, dass ich auf Einladung von einigen großen NGOs nach Genf reise, um am Welternährungstag am 16. Oktober eine Rede zu halten. Er sagte mir: »Geh nach Genf mit der Botschaft, dass wir nicht mehr am Tropf hängen wollen, dass wir unsere Nahrungsmittel selbst produzieren und die Ernährungssicherheit durch unsere eigene, souveräne Politik gewährleisten wollen.« Das war die Botschaft, die ich überbringen sollte. Ich nahm von ihm Abschied vor meine Abreise.

Am 15. Oktober hat mich dann um 8 Uhr ein befreundeter Journalist auf den Staatsstreich aufmerksam gemacht. Bestätigung bekam ich dann über den Fernseher in meinem Hotelzimmer.

Beim Verlassen der Hauptstadt Ouaga war uns bewusst gewesen, dass das politische Klima sehr angespannt war und es einen Putsch geben könnte. Am 15. Oktober geschah er dann, und zwar auf eine sehr blutige Art und Weise, denn er kostete Sankara und zwölf seiner politischen Vertrauten das Leben. Ich stand nun vor der Entscheidung, ob ich in mein Land zurückkehren oder im Exil bleiben wollte. Letzteres war für mich ausgeschlossen, denn es hätte suggeriert, dass ich mich für irgendetwas schuldig fühlen müsste. Mein Bekenntnis zur sozialen Vision unserer Revolution war stark genug, dass ich die Konsequenzen einer Rückkehr ertragen würde – auch wenn ich natürlich Angst empfand. Sobald die Grenzen wieder offen waren, habe ich allen klar gemacht, dass ich nicht auf der Flucht war und mit dem ersten Flug zurückkehren würde.

Nach meiner Rückkehr erfuhr ich, dass einige meiner überlebenden Kolleginnen und Kollegen inhaftiert worden waren. Man hat mich dann für mehrere Wochen unter Hausarrest gestellt. Mein Mann war damals für einige Monate nach Tunesien entsandt worden und war dort mit unseren Kindern. Im Dezember 1987, nachdem der Hausarrest aufgehoben worden war, habe ich eine Audienz mit Präsident Blaise Compaoré erbeten, und bei ihm beantragt, zu meiner Familie nach Tunis reisen zu dürfen. Er erlaubte die Ausreise. Und so habe Burkina Faso verlassen und bin erst im Juli 1992 zurückgekehrt, um mein eigenes Institut zu eröffnen.

Glauben Sie, dass die Erinnerung an Thomas Sankara im heutigen Burkina Faso noch lebendig ist? Was bleibt von der Revolution?

Seit 2014 ist die Erinnerung an Thomas Sankara und die Revolution wieder lebendiger denn je. Als die Bevölkerung damals aufbegehrte, waren überall Bilder von ihm zu sehen. Früher war es so, dass Gruppen, die sich offen auf Sankara bezogen, mit Repressionen zu rechnen hatten. Doch [nach der Revolution von 2014] hat Präsident Roch Marc Christian Kaboré in Anwesenheit von Gästen aus der ganzen Welt den Grundstein für die Thomas-Sankara-Gedenkstätte gelegt. Dort werden wir die Errungenschaften der Revolution und sein Denken ehren, um die Jugend zu inspirieren.

Vor kurzem hat der Präsident außerdem entschieden, das Institut der Schwarzen Völker wiederzueröffnen, welches nach dem Sturz von Sankara geschlossen worden war. Sankaras Zukunftsvorstellung ging stets über das Schicksal von Burkina Faso hinaus. Er hatte eine globale Vision von sozialer Gerechtigkeit und der Emanzipation der Menschen, die Aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer sozialen Stellung unterdrückt wurden.

Auch die Schwarze Bevölkerung Amerikas, die afrikanischstämmige Diaspora, hat sich und ihre durch die Sklaverei verletzte Würde in Thomas Sankara wiederfinden können. Ohne eine Wiedereröffnung des Institut der Schwarzen Völker wäre seine Rehabilitation unvollständig.