24. August 2020

US-Republikaner: Wie die Rechten die Partei unterwarfen

Einst wurde Donald Trump von der Mehrheit seiner eigenen Partei als vorübergehende Erscheinung abgetan. Auf dem Parteitag der US-Republikaner tritt er triumphierend auf. Um zu verstehen, wie es soweit kommen konnte, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte der Partei.

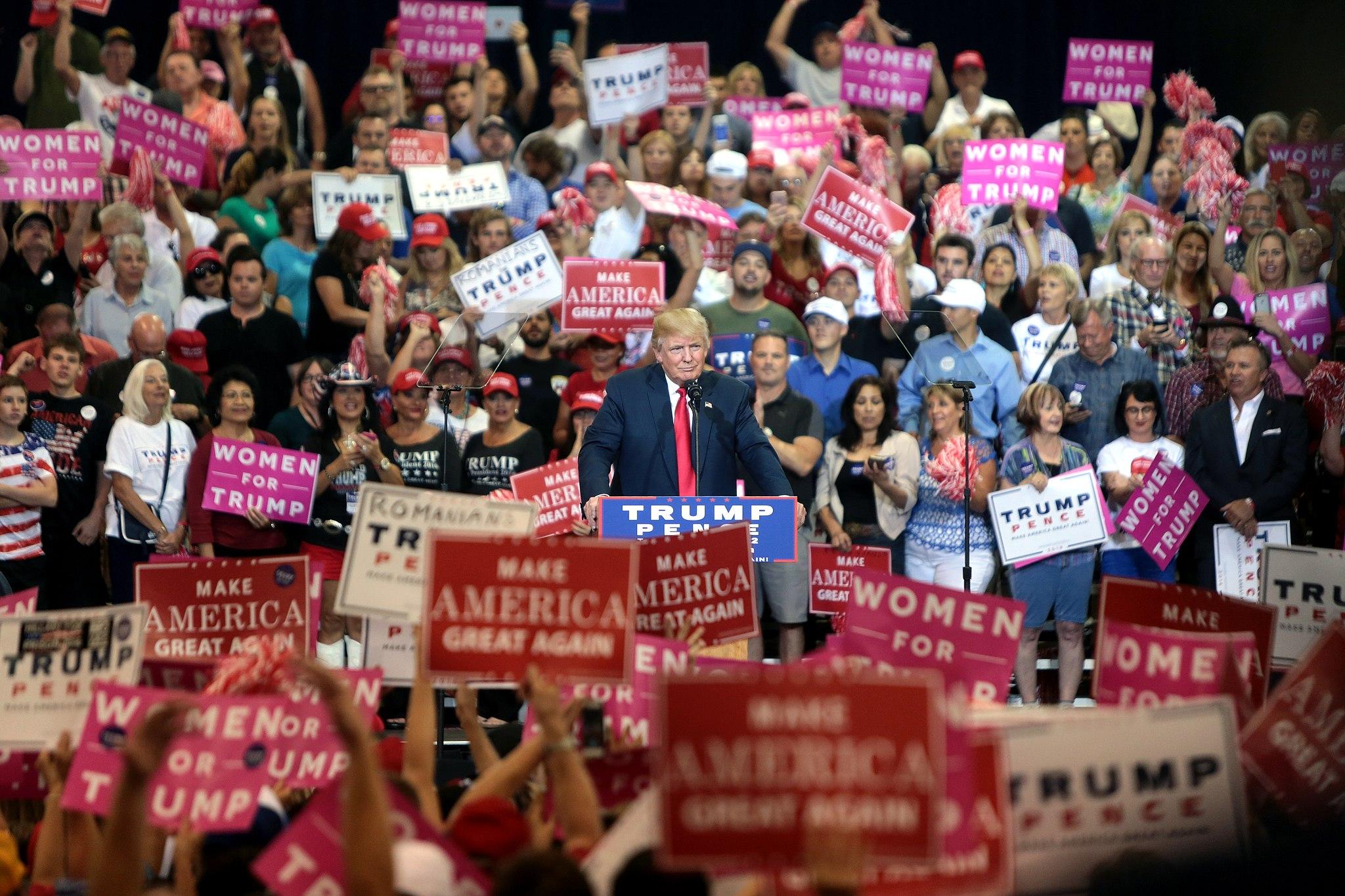

Donald Trump inmitten seiner Anhängerschaft in Phoenix, Arizona, 2016.

Ich schrieb die erste Version dieses Essays im Juni 2015 – ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem Donald Trump verkündete, für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kandidieren. Niemand nahm ihn ernst und alle dachten, dass Hillary Clinton das Amt bereits in der Tasche hatte – ich eingeschlossen, obwohl ich ein sehr kritisches Buch über sie geschrieben hatte. Die Demokraten haben diese Niederlage immer noch nicht verarbeitet. Sie suchen die Schuld eher bei Vladimir Putin und der unheilbaren Bigotterie der weißen Bewohnerinnen und Bewohner des mittleren Westens als in ihren eigenen ideologischen und organisatorischen Problemen und der Schwächen ihrer Kandidatin und ihres schon vergessenen Vizepräsidentschaftskandidaten.

Es ist faszinierend, diesen Text nach Trumps Wahl noch einmal zu lesen und dabei über seine Bildung einer rechts-außen Regierung nachzudenken – eine Regierungsbildung, die weder auf die klare Unterstützung der Eliten noch der Mehrheit der Bevölkerung gestützt werden kann. Kaum ein relevanter Kapitalist unterstützte seinen Wahlkampf und gemessen an der Stimmenzahl hat er die Wahl mit fast drei Millionen Stimmen mit Abstand verloren. Es ist nicht zu bezweifeln, dass ein relevanter Anteil seiner Wählerschaft – auch wenn wir nicht wissen, wie viele – rassistisch und frauenfeindlich sind. Aber der entscheidende Faktor dürfte die politische Auszehrung der Demokraten sein, für die Hillary Clinton geradezu sinnbildhaft steht. Diese Partei ist in einem Zustand, der sie anfällig dafür machen dürfte, von Links übernommen zu werden – so wie die Repuplikaner von den 1960ern bis in die 1980er von der Rechten übernommen wurden. Es gibt sicherlich Hindernisse auf dem Weg zu einer solchen Erneuerung der Partei – die verknöcherte US-amerikanische Arbeiterbewegung, die sicherlich keine vergleichbare institutionelle Unterstützung für die Linke anbieten kann, wie es die Wirtschaftslobbyverbände für die Rechte taten, und die Financiers der Demokraten werden sich sicherlich gegen eine solche Übernahme von Links stemmen – dennoch können wir von der Disziplin und langfristigen Planung derer, die die Republikaner damals von Rechts revolutionierten, eine Menge lernen.

Will jemand den Kapitalismus retten?

Die US-amerikanische Rechte, die nie lange in der Defensive war, ist wieder auf dem Vormarsch. Dieses Erstarken der Rechten ist nicht ganz einfach zu erklären. Wenn man sich auf die Annahme stützt, dass die politische Rechte auf die Verteidigung von Hierarchie und Privilegien zielt und ihre Energie sich aus der Angst vor einer starken Linken speist, wird sie fast unerklärlich. Zu kaum einem Zeitpunkt saßen das US-amerikanische Kapital und die individuellen Kapitalistinnen und Kapitalisten so fest im Sattel wie heute. Während des ersten »Gilded Age« sorgten populistische und sozialistische Bewegungen für unruhige Träume bei den Wohlbetuchten. In den Großstädten wurden Kasernen für Einheiten der Nationalgarde errichtet, die Streiks und Demonstrationen niederschlagen sollten – etwas, das heute unvorstellbar scheint.

Es gibt eine Anekdote, mit der ich die Ängste der damaligen Eliten illustrieren möchte: Im Februar 1897 luden der Anwalt Bradley Martin und seine Frau Cornelia zu einem Kostümball in das Waldorf Astoria. Der Finanzbaron J.P. Morgan erschien als Molière; Geschäftsmann John Jacob Astor kostümierte sich als Heinrich von Navarra mit einem juwelenbesetzten Schwert. Ganze fünfzig Frauen verkleideten sich als Marie Antoinette – und Mrs. Martin trug eine Kette, die einst von den Royals getragen worden war. Die Gastgebenden waren allerdings so besorgt, dass »Männer mit sozialistischen Bestrebungen« die Feier stören könnten, dass sie das Hotel von Privatpolizei umstellen und die Fenster des Erdgeschosses vernageln ließen. Die öffentliche Empörung über die himmelschreiende Verschwendungssucht dieses Kostümballs war so groß, dass die Martins kurze Zeit später nach England zogen.

Vergleichen wir das mit der Geburtstagsparty, die der Investment-Banker Stephen Schwarzman – der Mann mit dem größten Wohnzimmer in Manhattan – sich selbst und seinen 1.500 engsten Freunden 2007 im Park Avenue Armory zum Sechzigsten schmiss, mit einem Auftritt von Rod Stewart als Highlight des Abendprogramms. Sicherheitsbedenken bestanden hier wegen Paparazzi, nicht wegen »Männern mit sozialistischen Bestrebungen«. Der Ort der Veranstaltung war eine der Kasernen, die ursprünglich Truppen beherbergt hatten, die eine aufmüpfige Arbeiterklasse unterdrücken sollten. Es ist keine gewöhnliche Kaserne: Die Inneneinrichtung stammte von Louis Tiffany, denn die hier untergebrachten Truppen waren das Regiment der herrschenden Klasse der Stadt. Sie haben nicht viel gekämpft (an den Kämpfen des Bürgerkriegs waren sie nur einige Wochen beteiligt, bevor sie wieder nach Hause zurückbeordert wurden), aber sie werden den einen oder anderen Streik niedergeschlagen haben. Heutzutage braucht man die Nationalgarde nicht mehr um Streiks niederzuschlagen, und so können wir ihre Kasernen für schicke Partys umnutzen.

»Diese Gruppe ist zu vernachlässigen und sie ist dämlich.«

Und dennoch sind die reaktionären Kräfte aufgebracht und paranoid. Für einen großen Teil der Rechten, nicht nur für die offensichtlich Übergeschnappten, war Barack Obama ein Mann mit sozialistischen Bestrebungen. Sie wurden aufgepeitscht vom Widerstand gegen den sogenannten Affordable Care Act, besser bekannt als »Obamacare« – einem Maßnahmenpaket, das seine Wurzeln in den Überlegungen eines britischen Konservativen, Stuart Butler, der in den 1980ern und frühen 1990ern für die Heritage Foundation, ein konservativer amerikanischer Thinktank, gearbeitet hatte. Einen Probelauf hatte das Konzept übrigens in Massachusetts unter Gouverneur Mitt Romney, seines Zeichens Investment-Banker und Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2012. Während der bessere Teil der Maßnahmen – der Ausbau des Medicaid-Angebots und ein gemeinsames Programm von Bundesstaaten und Zentralregierung, um auch Armen den Zugang zu Krankenversicherungen zu ermöglichen – in der Tat eine Ausweitung des öffentlichen Sektors bedeutet, ist das Gros der Maßnahmen sehr an den Interessen der Versicherungsindustrie ausgerichtet – was nicht wirklich überraschend ist, wenn man sich klar macht, dass ein ehemaliger Versicherungslobbyist die ursprüngliche Gesetzesvorlage zu wesentlichen Teilen entworfen hatte. Mit anderen Worten: Obamacare war ein Maßnahmenpaket im Interesse des Kapitals, ursprünglich aus der Feder der politischen Rechten, das nun von ebenjener politischen Rechten als zu staats-interventionistisch bekämpft wird.

Das ist eine treffende Illustration zweier Aspekte der momentanen politischen Situation in den USA: Auf der einen Seite der kontinuierlichen Rechtsverschiebung der politischen Rechten selbst, der auf der anderen Seite die Demokraten bereitwillig hinterhereilen, was diese Verschiebung dauerhaft erst möglich macht.

Während es heute so scheint, als ob die politische Dominanz der Rechten sich gar nicht von ihrer Beherrschung der Republikaner ablösen lässt, waren für einen Großteil des 20. Jahrhunderts die beiden großen Parteien ideologisch jeweils durchaus divers: Die Republikaner waren zwar, besonders in ökonomischen Fragen, für gewöhnlich insgesamt konservativer, die Partei hatte aber durchaus einen liberalen Flügel, so wie die Demokraten einen konservativen Flügel hatten.

Sicherlich, es gab schon lange rechts-außen Tendenzen bei den Republikanern, wie den berüchtigten Senator von Wisconsin, Joseph McCarthy, der nach einem kometenhaften Aufstieg in den 1950ern in Ungnade fiel, dessen leidenschaftliche Besessenheiten, wie sein Hass auf in Harvard ausgebildete Oberschichten-Liberale bereits viel von seinen heutigen Nachfahren vorwegnahm. Aber die Republikanische Partei der 1950er war noch von den sogenannten WASPs (weißen, anglo-sächsischen Protestanten, die regierende Elite während des Großteils des 19. und 20. Jahrhunderts) im Nord-Osten des Landes dominiert. Auch wenn es heute vor dem Hintergrund dessen, dass die Republikanische Partei regelmäßig versucht, Rassistinnen und Rassisten für sich zu gewinnen, schwer zu glauben ist, hatte die Partei in den 1950er und 1960er Jahren oft ein fortschrittlicheres Profil in Bezug auf die schwarze Bürgerrechtsbewegungen, weil die Demokraten noch eine starke Südstaaten-Fraktion berücksichtigen mussten.

Bis in die 1960er Jahre hinein waren die Republikaner auch in Bezug auf bürgerliche Freiheitsrechte stärker engagiert als die Demokraten. Robert Kennedy, der Attorney General seines Bruders John wollte den 1918 verabschiedeten »Sedition Act« so erweitern, dass er es der US-Bevölkerung verboten wäre, sich in einer Form zu äußern, die als illoyal oder beleidigend gegenüber den USA verstanden werden könnte. Sidney Zion, der als Staatsanwalt unter Robert Kennedy arbeitete, erklärte einmal, dieser habe unter allen Attorney Generals die schlimmsten Positionen zu bürgerlichen Freiheitsrechten vertreten und habe »das Amt genutzt wie ein Pate, der Rechnungen mit den Feinden der Familie begleichen« wolle. Zion übertreibt vielleicht ein wenig, aber auch wenn man die Kritik abschwächt, bleibt seine generelle Einschätzung eindeutig. Der – letzten Endes erfolglose – Widerstand gegen diese Maßnahmen wurde von John Lindsay angeführt, einem liberalen republikanischen Kongressabgeordneten aus der Upper East Side von Manhattan, die damals als Silk Stocking District – also als »Seidenstrupmpfviertel« – bekannt war, da dort hauptsächlich Angehörige der Oberschicht residierten. Lindsay wurde später zum Bürgermeister von New York gewählt – sehr zum Ärger William Buckleys, dessen Strategie zur Zerstörung des liberalen Republikanismus auch beinhaltete, gegen ihn bei dieser Wahl anzutreten.

Als das Großkapital sich politisch in Organisationen wie dem 1942 von Paul Hoffman, einem Geschäftsführer der Automobilindustrie, der später zum Vertrauten von Eisenhower werden sollte, gegründeten Committee for Economic Development (CED), markierte dies einen deutlichen Bruch mit den traditionell reaktionären Positionen der National Association of Manufacturers, ein Unternehmerverband von kleinen und mittelständigen Produzenten.

Das CED akzeptierte, dass Gewerkschaften und mit ihnen auch eine Form von Sozialstaat nicht mehr verschwinden würden, und dass es auf Dauer niemandem nutzen würde, die Löhne wieder auf das Subsistenzniveau zu senken – wenn es auch die kapitalkritische Stoßrichtung einiger New Deal Politiken weiterhin kritisierte. Wie Eisenhower selbst es formulierte: »Wenn irgendeine politische Partei versuchen sollte, die Sozialversicherung abzuschaffen oder den Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz und die Farm-Programme zu kürzen, dann würden Sie von dieser Partei nie wieder etwas hören. Es gibt sicherlich eine Splittergruppe, die das für möglich hält. Aber diese Gruppe ist zu vernachlässigen und sie ist dämlich.«

Eisenhower weigerte sich, Truppen nach Indochina zu schicken, um die dort scheiternden Franzosen zu retten, warnte davor, dass die USA sich als »Besatzungsmacht« in der brodelnden arabischen Welt wiederfinden könnten, und verließ das Amt des Präsidenten mit der berühmten Warnung vor dem »militärisch-industriellen Komplex«, die man sich nicht aus dem Munde irgendeines heutigen Politikers vorstellen kann. Die Liberalen schätzten ihn nicht besonders und betrachteten ihn als simpel gestrickt und langweilig – Gore Vidal nannte ihn den »Großen Golfer«, der als Präsident über ein Regime des »öden Terrors« herrschte. Aber Eisenhower erscheint heute, wenn ein solcher transhistorischer Vergleich zulässig ist, verglichen mit Obama wie die friedensliebendere und egalitärere Figur.

Aber die kleibürgerliche und provinzielle Fraktion der »Splittergruppe« hatte materielle Probleme mit dem sozialen Kompromiss der Eisenhower-Ära: General Motors hätte es zwar bevorzugt ohne die United Automobile Workers zu produzieren, aber konnte es sich erlauben, gewerkschaftlich ausgehandelte Löhne zu bezahlen, besonders im Austausch für einen gesicherten Betriebsfrieden. Die kleineren Fische konnten das nicht. Sie fanden sich in der klassischen, schwierigen Position des Kleinbürgertums – unter dem Druck der organisierten arbeitenden Klasse auf der einen und dem Großkapital auf der anderen Seite. Sie sahen ihre Freiheit bedroht und reagierten, indem sie den Aufstand von Rechts finanzierten. Die John Birch Society wurde 1958 von Robert Welch gegründet, einem ehemaligen Geschäftsführer eines Süßwarenkonzerns aus Massachusetts, der ein Vermögen mit Lollis (die sein Bruder erfunden hatte) und Minzdragees gemacht hatte. Welch hatte ein Vermögen angehäuft, aber zu einem Rockefeller hatte er es dennoch nicht gebracht.

»Die organisatorische und ideologische Versiertheit der Rechten erschrak und desorientierte die damaligen moderateren Kräfte.«

Das war drei Jahre nachdem William F. Buckley, kurz nach dem Verlassen von Yale, die »National Review« gegründet hatte, der er in der ersten Ausgabe den Auftrag gab, »quer zur Geschichte zu stehen und Stopp zu rufen, in einer Zeit, in der kaum jemand bereit ist, dies zu tun, oder auch nur Verständnis für diejenigen hat, die es tun«. Auch wenn die USA dieser Zeit vielen ein konservatives Land zu sein schienen, sodass die Gründung des Magazins eher eine Art »Mehrleistung« gewesen sein könnte, wie der katholische Reaktionär es selbst genannt hatte, es war alles andere als das: Es war ein ehrgeiziger Schlag gegen die liberale Hegemonie. So abwegig das heute klingen mag, Buckley hatte ernsthafte Probleme dabei, Geld für das Magazin aufzutreiben, und war auf die Unterstützung seines Vaters, eines kleineren Ölbarons, angewiesen. Wie Buckley später einmal anmerkte, schienen die Kapitalistinnen und Kapitalisten dieser Tage nicht allzu interessiert daran, den Kapitalismus zu retten.

Eisenhowers Zurückhaltung und Kompromissbereitschaft elektrisierten die Rechten, deren Aufstand in seiner ideologischen und organisatorischen Disziplin schon fast bolschewistische Züge trug. Diese bolschewistischen Anflüge waren kein Zufall. Es waren nicht nur intellektuelle wie James Burnham, seines Zeichens Ex-Trotzkist und Mitbegründer der »National Review«, sondern auch zentrale Agitatoren und Kader wie Clif White und der Ex-Kommunist Marvin Liebermann, die bewusst ursprüngliche Taktiken der kommunistischen Bewegung in den Aufstand der Rechten integrierten. Tom Hayden bemerkte bei seiner Beobachtung einer Delegation der »Young Americans for Freedom« auf einem landesweiten Kongress zum Peace Corps 1961, wie diese verschiedene Techniken nutzten, die ursprünglich von Kommunistinnen und Kommunisten entwickelt worden waren.

Die organisatorische und ideologische Versiertheit der Rechten in der Republikanischen Partei erschrak und desorientierte die damaligen moderateren Kräfte, die Höflichkeit und Kompromiss als Ideale anstrebten. Es dauerte Jahrzehnte, doch am Ende drängten die Rechten die Moderaten aus der Partei. Noch heute sind die wenigen verbliebenen Liberalen, die sich nur noch in der Demokratischen Partei versammeln, verwirrt von der Entschlossenheit der Rechten – und haben weder die Leidenschaft noch die Visionen, um dieser etwas entgegenzusetzen.

Die Bauern stürmen das Schloss

Die Birchisten und Buckleyisten trennten sich als Strömungen später, aber zunächst versammelten sie sich hinter dem erzkonservativen Republikaner Barry Goldwater als ihrem gemeinsamen politischen Projekt. Getreu ihrem kleinbürgerlich-provinziellen Thema war Goldwater Enkel einer fünf Dependancen umfassenden Kaufhauskette aus Phoenix, Arizona – nicht mehr als ein Fliegendreck verglichen mit Großkonzernen wie Macy’s. Goldwater, oder richtiger, Goldwaters Anhängerschaft, initiierte eine Kampagne, um ihn zum Republikanischen Präsidentschaftskandidaten 1960 zu nominieren. Die Kampagne scheiterte krachend und endete damit, dass der Sieger Richard Nixon die Rechte in zahlreichen Punkten düpierte – am auffälligsten wohl mit der Ernennung des Ostküstenaristokraten Henry Cabot Lodge Junior zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten.

Goldwater unternahm 1964 einen zweiten Anlauf, und auch wenn Johnson ihn in der eigentlichen Wahl mit einem Vorsprung von 23% geradezu zerschmetterte, war der Nominierungsparteitag ein wichtiger Initiationsritus für die Konservativen. In den Worten des Journalisten Murray Kempton: »Dieser Parteitag ist historisch, weil er die Emanzipation der Bauern bedeutet … Die Leibeigenen haben das Schloss ihrer Lehnsherren gestürmt.«

Nelson Rockefeller, ein Anführer der Moderaten, dessen Nachname die Dominanz der alten Eliten der Partei versinnbildlichte, wurde durch rüde Zwischenrufe unterbrochen, was die alten Herren schockierte. Die Aristokratie der WASPs aus dem Nordosten war im Niedergang: Ihre Vermögen wurden von der Inflation dahingeschmolzen und versickerten über lange Erbreihen, während die Basis ihres Wohlstandes in den alten Industrien im Wettbewerb immer stärker unter Druck geriet. Die Veränderung der Einstellung der Partei zu Fragen des Rassismus wurde überdeutlich in den Beleidigungen und Angriffen gegen schwarze Delegierte – einem von ihnen wurde das Jackett absichtlich mit einer Zigarette verbrannt. Der Delegierte Jackie Robinson, der als erster Afro-Amerikaner professioneller Baseballspieler in der »Major League« Geschichte geschrieben hatte, berichtete, dass dieses Ereignis ihm das Gefühl gegeben hatte, wie »ein Jude in Hitlerdeutschland« zu sein.

Die Konservativen ließen sich von Goldwaters Niederlage nicht beeindrucken und hielten an ihrem Plan fest, die Republikanische Partei an sich zu reißen. Ein Jahr später trat Buckley auf dem Ticket der regional beschränkten »Conservative Party« als Bürgermeisterkandidat für New York City mit dem festen Ziel an, dem liberalen Republikaner John Lindsay so viele Stimmen abzunehmen, dass der Demokrat Abe Beam Bürgermeister würde, um so den linken Flügel der Republikaner zu schwächen. (Dass die Liberalen im Gegensatz dazu davor zurückschrecken, Drittparteienintiativen zu unterstützen, die ihre Partei schwächen könnten, ist ein klares Zeichen dafür, wie wenig sie von ihrer eigenen Sache überzeugt sind). Buckley hatte ursprünglich gedacht, er könne Stimmen von der WASP-Elite der Stadt gewinnen, aber diese schreckte vor seinem Sozialkonservatismus zurück.

Stattdessen zehrte er von dem wachsenden Unmut der ärmeren weißen Bevölkerungsgruppen – »der Menschen an den Enden der U-Bahnlinien«, wie der spätere Nixon-Berater und Mitentwickler der »Southern Strategy« , Kevin Phillips sie nannte – gegen die Integrationspolitik der Regierung und »Sittenverfall«. Am Ende bekam er 13% der Stimmen – nicht überwältigend, aber dennoch beachtlich für einen Drittparteikandidaten.

»Das Kapital baute neue Institutionen auf um das durchzusetzen, was später Neoliberalismus genannt werden sollte.«

Auch wenn der Unmut sich zu relevanten Teilen aus Rassismus speiste, hatte er doch auch einen Klassenaspekt, den viele Mitte-Links-Kommentierende übersehen. Lindsay war sozialliberal und hatte ein offenes Ohr für die Sorgen der Schwarzen New Yorker, aber wirtschaftspolitisch arbeitete er, ganz im Sinne seiner patrizischen Basis, vor allem für die mächtige Immobilienindustrie der Stadt. In dieser Zeit hatte die Stadtpolitik sich schon seit einigen Jahren immer mehr dafür eingesetzt, Industrieanlagen und Wohnraum für Arbeiterinnen und Arbeiter in Manhattan durch Bürogebäude und Wohnanlagen für die Wohlbetuchten zu verdrängen. Das war ein gutes Geschäft für Finanziers, Immobilienentwickler und Anwältinnen und Anwälte, aber eben nicht für die weiße Arbeiterklasse – die ihrem Unmut Luft machte, indem sie auf die Schwarzen und auf die liberale Elite losging.

Nixon, der 1968 gewählt wurde, bediente ähnliche Ressentiments landesweit und baute eine Massenbasis für konservative Politik auf. Aber in vielerlei Hinsicht regierte er links an seiner Rhetorik vorbei (weswegen Garry Wills ihn den »letzten Liberalen« nannte). Trotz seiner verschiedenen Verfehlungen (inklusive Bespitzelungen, die nach den heutigen Maßstäben fast nebensächlich erscheinen), regierte Nixon als gemäßigter Republikaner. Seine Regierungszeit beinhaltete die Einführung von Essensmarken für die Armen, die Umweltbehörde und den Vorschlag eines garantierten jährlichen Mindesteinkommens.

Diese Kompromisse mit den Sozialliberalen befeuerten die Rechte genauso, wie Eisenhowers Kompromisse es zwei Jahrzehnte davor getan hatten. Aber Nixon half ihr mit seiner Southern Strategy auch auf längere Sicht – durch den Appell an die Wut der Weißen aus den Südstaaten (und ihrer Sympathisanten aus den Städten des Nordens) auf die sozialen Errungenschaften der Schwarzen.

Innerhalb der Republikanischen Partei blieb der liberale Flügel noch bis in die 1970er hinein relevant. Einer seiner Anführer war Georg Gilder, der später scharf nach rechts zog. An Gilder lässt sich gut zeigen, wie die später sogenannten kulturellen Fragen sich in wirtschaftspolitische Interessenprofile einfügen – eigentlich standen sie nie im Widerspruch zueinander. In Gilders Augen waren die Rollen des Patriarchen und des Unternehmers untrennbar verbunden, und der Angriff auf die Privilegien beider, wie auch auf die etablierte rassistische Hierarchie der Gesellschaft, drängte ihn und seinesgleichen auf der Makro- und der Mikroebene – der von gesamtgesellschaftlichen sozialen Konflikten und der sich verändernder Geschlechterbeziehungen im einzelnen Haushalt – immer weiter nach rechts.

Wie wichtig Geschlecht und Geschlechterrollen für den Aufstieg der Rechten in den 1970er Jahren waren, zeigt sich daran, wie der Kampf gegen das »Equal Rights Amendment« sie aufpeitschte – dieser Verfassungszusatz, bereits im Jahr 1921 formuliert und zum ersten Mal im Kongress diskutiert, besagte wenig mehr als dass »die Gleichheit vor dem Recht weder von den USA noch einzelnen Staaten aufgrund von Geschlecht vorenthalten oder beschränkt werden darf«. Der Kongress hatte das Gesetz 1972 verabschiedet und dreißig Staaten ratifizierten es sofort, aber die Gegenmobilisierung der Rechten nahm den Schwung aus dem Prozess und das Amendment erreichte nicht die notwendigen 38 Unterstützerstaaten. Beim Nominierungsparteitag 1980, auf dem Ronald Reagan zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde, nahm die Partei die Unterstützung für das Amendment aus dem Programm – zum ersten Mal, seit sie es 1940 in das Programm aufgenommen hatte. Die Nominierung Reagans markiert den Sieg der Rechten in der Republikanischen Partei.

Außerhalb der Partei gab es zahlreiche Entwicklungen, die dazu beitrugen, dass die Mobilisierung der Rechten auf fruchtbaren Boden fiel. Nixons Rücktritt 1974 kann als Symptom einer ganzen Reihe von Krisen gelten: Ölknappheit, chronisch hohe Inflation, instabile Finanzmärkte, der Aufruhr in der Dritten Welt, die sich abzeichnende Niederlage in Vietnam, das Überspringen der Rebellion der 1960er Jahre auch auf die heimische Arbeiterklasse und ganz generell der Eindruck, dass das System verrottet war und jeglicher Legimitation entbehrte.

Diese politische und affektive Konstellation war wie maßgeschneidert für die aufstrebende Rechte – aber, wie der amerikanische Journalist Sidney Blumenthal in seinem Buch »The Rise of the Counter-Establishment« zeigt, es waren gerade nicht die großen Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese konservative Konterrevolution anführten, sondern Think-Tanks wie das American Enterprise Institute oder die Heritage Foundation.

In der Wahl von 1980 unterstützten die meisten Unternehmerinne und Unternehmer John Conally oder George Bush – und eben noch nicht Reagan, der in den 1970er Jahren zur politischen Leitfigur des Bewegungskonservatismus geworden war. Der ehemalige Citibank-Vorstand Walter Wriston berichtete Blumenthal, dass die meisten Geschäftsleute aus dem Osten des Landes Reagans »Begabung und politische Stärke unterschätzt« hätten. Das sollte sich bald ändern.

Blumenthal beschreibt die Bewegungsrechte und irrt nicht, wenn er hervorhebt, dass die Wirtschaftseliten an deren Mobilisierung nicht beteiligt waren. Aber das heißt nicht, dass das Kapital überhaupt nicht mobilisierte. Es baute neue Institutionen auf und belebte alte, um die Inflation und die Keynes'sche Ordnung zu bekämpfen und um das durchzusetzen, was später Neoliberalismus genannt werden sollte.

Der Aufstand der Manager

Wie der Historiker Benjamin Waterhouse in seinem Buch »Lobbying America« hervorhebt, waren die meisten Geschäftsleute, die sich in den 1970er Jahren für den Neoliberalismus stark machten, weder Bewegungskonservative noch selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern vor allen Dingen auf ihre Karrieren fokussiert. Oft waren sie sozialliberal. Aber sie waren gegen die neuen Ansprüche, die entlang von dem formuliert wurden, was wir später kulturelle Identitäten nennen sollten (wie Geschlecht und Ethnizität). Ebenso waren sie auch gegen das explosive Wachstum sozialer und ökonomischer Regulierungen (Umweltrichtlinien, Arbeitsschutz und ähnliches, eben im Gegensatz zu spezifischeren Regulierungen von Produkten und Preisen), die sie als lästige Beschränkungen des freien Spiels des Kapitals empfanden. Diese Unzufriedenheit setzte den Keynes'schen Konsens ab den 1960ern ernsthaft unter Druck. Der Konflikt darum eskalierte in den 1970ern, als Inflation und expandierende Fiskalpolitik nicht mehr wie ein vorübergehendes Problem erschienen, sondern vielmehr wie die Etablierung einer neuen gesellschaftlichen (Un-)Ordnung. Was die Gefühle der Kapitalistinnen und Kapitalisten zusätzlich verletzte, war, dass sie eine zunehmende Wirtschaftsfeindlichkeit wahrnahmen – der öffentlichen Meinung, der Popkultur und zunehmend auch unter ihren Angestellten.

Es brauchte seine Zeit bevor das Kapital seine Gegenoffensive auf den Weg bringen konnte. Die modernen Political Action Committees (PACs) hatten ihren Ursprung 1961 in den Bemühungen der American Medical Association gegen »vergesellschaftete Medizin«. Die Gründung des ersten Wirtschafts-PAC 1963 seitens der National Association of Manufacturers erweiterte den Kreis. Aber der rechtliche Status der PACs blieb unklar, was ihre Macht erheblich einschränkte bis die Bundeswahlkommission sie 1975 rechtlich anerkannte. Die Zahl der Wirtschafts-PACs sollte sich in den kommenden vier Jahren verzehnfachen und dann bis Ende 1980 noch einmal verdoppeln.

Auch wenn der Einfluss des Powell Memorandums gelegentlich übertrieben wurde, so hat es doch den Stand des Bewusstseins des Kapitals in diesen Jahren auf den Punkt gebracht und dazu beigetragen, die Mitgliederzahlen in der Chamber of Commerce während der 1970er Jahre zu vervierfachen. Indem sie ihr etwas muffiges Image über Bord warf, aber an ihrer konservativen Wirtschaftspolitik festhielt, redefinierte sie sich als eine professionelle, moderne Organisation, die sich gegen Arbeitsschutzinspektionen und Umweltgesetzgebungen stark machte. Geschrieben 1971 von dem konservativen Bundesrichter und Politiker Lewis F. Powell Jr. als politisches Manifest für amerikanische Wirtschaftsinteressen, vertrat der Text die Position, dass Wirtschaftsunternehmen keine soziale Verantwortung hätten – ein Standpunkt, der zuvor mit randständigen Figuren wie Milton Friedman in Verbindung gebracht worden ist, der allerdings gerade im Begriff war, seine Randständigkeit zu überwinden. Die wiedergeborene Chamber of Commerce wurde ein zentrales Stück der Infrastruktur der Rechten.

»Die Republikanische Partei ist heutzutage beherrscht von Evolutions-Leugnerinnen, Klimawandelskeptikern, Rassistinnen und religiösen Spinnern.«

Aber das Kapital organisierte sich auch entlang anderer Frontlinien. Der Business Roundtable, der sich aus Geschäftsführern von 150 Großunternehmen zusammensetzte, war in einem Privatclub in Manhattan 1973 gegründet worden, um den wirtschaftsfeindlichen Tendenzen in der US-Politik etwas entgegenzusetzen. Er hatte seine Wurzeln in der 1960er Mobilisierung gegen Inflation, deren Ursache die Mitglieder vor allem in der Politik der Gewerkschaften und dem Ausbau des Sozialstaats während der Präsidentschaft von Johnson sahen. Der Roundtable nahm diesen Kampf auf, auch wenn sie sich politisch der Arbeiterbewegung unterlegen fühlten, was in ihren Augen durch die politische Fragmentierung des Wirtschaftslobbyismus weiter verschärft wurde.

Der Roundtable erblickte das Licht der Welt zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die wichtigsten Think Tanks der Rechten gegründet wurden. Die Heritage Foundation wurde in demselben Jahr gegründet wir der Roundtable, das Cato Institute ein Jahr später. Für diesen kurzen Moment – zwischen den späten 1970ern und den frühen 1980ern – gab es eine fruchtbare Parallelagitation der Wirtschaftslobby und der frisch mobilisierten Rechten, deren triumphalste Momente die Ernennung von Paul Volcker zum Chef der Federal Reserve Bank und die Wahl von Ronald Reagan zum Präsidenten waren. Gemeinsam brachen Reagan und Volcker die »Inflationspirale« der 1960er und 1970er Jahre und die Macht der organisierten arbeitenden Klasse.

Dieser Sieg trug allerdings auch zur Auflösung der politischen Einheit des Kapitals bei. Im Gegensatz zu den Jahren des politischen Liberalismus des CED haben wir es heute mit einer anderen Klasse von CEOs zu tun – heutzutage geht es vor allem um Shareholder-Value, kurzfristige Profite und darum »jetzt reich zu werden«, wie der linksliberale Journalist und Politikwissenschaftler Lee Drutman es zusammenfasste. Verschärft wird die Fragmentierung der Wirtschaftsinteressen durch die Radikalisierung der Republikanischen Rechten, der es mehr darum geht, linksliberale Teile der Gesellschaft in die Luft zu jagen, als darum, die Stabilität anzustreben, an der die CEO-Klasse eigentlich interessiert sein sollte.

Wenn man die Eliten hinter der Republikanischen Partei genauer betrachtet, dann wird man einige Gemeinsamkeiten mit den alten Zeiten finden. So zum Beispiel im Vorstand des Cato Institutes, das Essays von Patri Friedman (Miltons Enkel) und Peter Thiel (Investment-Kapitalist und Fan von Donald Trump) herausgibt, die erläutern, warum Libertarianismus und Demokratie unvereinbar seien. Cato ist libertär und deswegen nehmen sie in einigen Fragen keine ganz unsympathischen Positionen ein, vor allem in Bezug auf den Gefängnisstaat und imperialistische Kriege. Aber in wirtschaftspolitischen Fragen sind sie gefestigte Reaktionäre: Gegen expansive Fiskal- oder Geldpolitik, Wirtschaftsregulierung oder eigentlich alles, das in irgendeiner Form der Kapitalakkumulation im Wege stehen könnte, und sei es auch nur kurzfristig.

Es scheint also, als sei die Rechte, bei all ihrer Macht, nicht die hegemoniale Ideologie der herrschenden Klasse in den USA. Gerade die letzten Jahre waren in dieser Hinsicht faszinierend für alle, die die herrschende Klasse in den USA untersuchen. Die Republikanische Partei ist heutzutage beherrscht von Evolutions-Leugnerinnen, Klimawandelskeptikern, Rassistinnen und religiösen Spinnern. Das scheint die Wirtschaftseliten nicht weiter zu beunruhigen, die weiterhin in der Öffentlichkeit für »Diversity« und die Macht der instrumentellen Vernunft eintreten. Für sie vielleicht brisanter war die Drohung einiger Republikaner im Kongress, die Regierungsgeschäfte einzufrieren und die Schatzbriefe der Bundesregierung platzen zu lassen. Einiges davon ist sicherlich ein Schauspiel, das die Basis anfeuern soll. Aber es ist eben auch nicht ungefährlich, weil es die Glaubwürdigkeit und die Kreditwürdigkeit der USA weltweit gefährdet.

Wozu also taugt die Rechte heute noch? Wenn wir ehemaligen Republikanern wie dem Ökonomen Bruce Bartlett und dem langjährigen Kongressmitarbeiter Mike Lofgren glauben, interessiert sich die Wirtschaftselite der USA heute nur noch für niedrigere Steuern und weniger Regulierung, und die Republikanische Partei eignet sich hervorragend als Rammbock, bei allen Risiken, die das mit sich bringt. In Ermangelung einer ernstzunehmenden linken Opposition will das Großbürgertum alles und ist gern bereit dazu, die Irren ihre Drecksarbeit erledigen zu lassen.

Doug Henwood ist Redakteur bei Left Business Observer und Host des Podcasts Behind the News.