10. Mai 2022

Lohnschutz ist nicht verhandelbar

Ein geplantes Rahmenabkommen mit der EU drohte den Schweizer Lohnschutz zu untergraben. Die Gewerkschaften blockierten – mit Erfolg. Denn europäische Integration darf nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen.

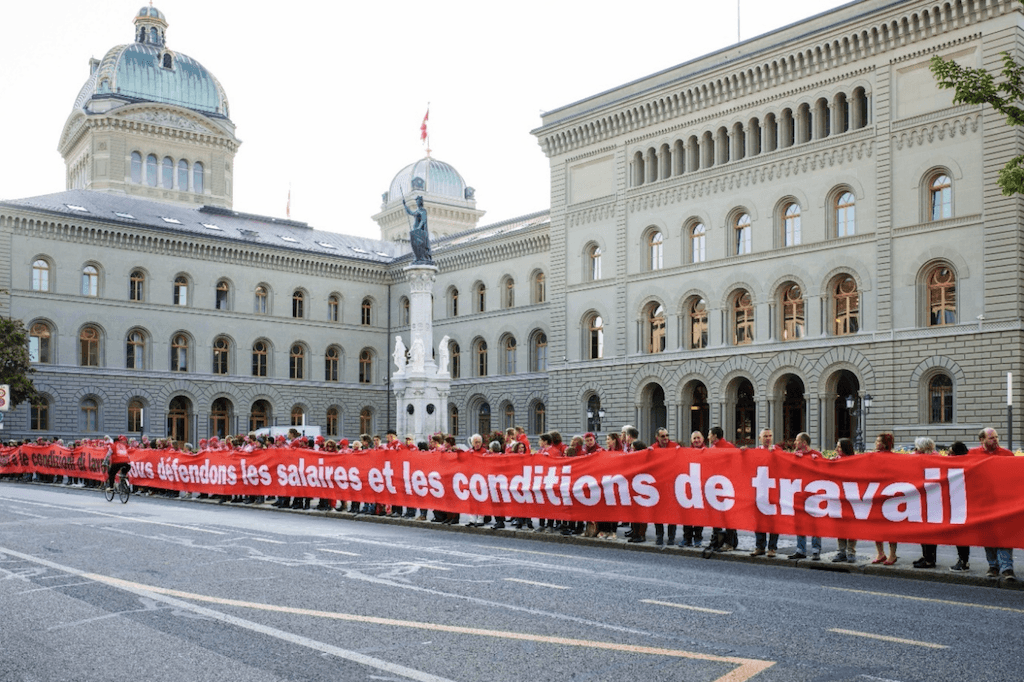

Symbolische »Rote Linie« bei einer gewerkschaftlichen Aktion.

Ich bin nicht immer mit allem einverstanden, was ihr macht, aber eure Haltung bei den Verhandlungen mit der EU zu unseren Löhnen war einfach super. Ihr habt viel Kritik einstecken müssen, aber ihr habt euch nicht bewegt. Und das hat unsere Zukunft gerettet«, meinte Thomas, ein Mitte vierzigjähriger Bauarbeiter, zu dem Gewerkschaftssekretär, der seine Baustelle besuchte. Er spielte damit auf eine harte politische Auseinandersetzung über die künftigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union an.

»Das System ermöglichte die praktisch grenzenlose Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten.«

Der Alpenstaat ist bekanntlich kein EU-Mitglied, aber in den letzten Jahrzehnten haben Schweiz und EU ein ganzes Geflecht von institutionalisierten Beziehungen und Abkommen miteinander ausgehandelt. Zwischen 2014 und 2021 hat die Schweiz mit der EU über ein sogenanntes »institutionelles Rahmenabkommen« verhandelt – kurz »InstA« genannt. Die Schweizer Gewerkschaften waren schon immer Unterstützer der Personenfreizügigkeit, sofern diese die Löhne und Arbeitsbedingungen nicht verschlechtert. Das vorgelegte Rahmenabkommen haben sie aus diesem Grund vehement bekämpft, denn es hätte die einmaligen Lohnschutzbestimmungen der Schweiz erheblich geschwächt.

Als der Schweizer Bundesrat vor einem Jahr beschloss, das ausgehandelte Abkommen doch nicht zu unterzeichnen, hatte die intensive Auseinandersetzung um das Rahmenabkommen schließlich seinen Höhepunkt erreicht. Für die Linke war dieser Konflikt besonders prägend, denn er offenbarte, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gab, was es bedeutet, »links« zu sein.

Von starren Quoten zur Personenfreizügigkeit

Heute existiert ein breites Netz bilateraler Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, welche verschiedene Bereiche von der Einwanderung über den Handel betreffen. Das war nicht immer so.

Bis 2002 wurde die Zuwanderung in der Schweiz weitgehend durch ein Kontingentsystem und das sogenannte Saisonnierstatut bestimmt. Das System zeichnete sich lange nicht nur durch relativ starre jährliche Quoten aus, die sich am Bedarf der Arbeitgeber in verschiedenen Branchen orientierten, sondern ermöglichte auch die praktisch grenzenlose Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten. Migrantische Arbeitskräfte, die keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hatten und oft in kalten und feuchten »Baracken« untergebracht waren, hatten weit weniger Rechte als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Oftmals wurden sie auch von ihren Familien getrennt, die ihnen in vielen Fällen nicht in die Schweiz folgen durften. Trotz einer zeitweise ambivalenten Vergangenheit in dieser Frage stand die Schweizer Gewerkschaftsbewegung, die in den 1980er Jahren nach links gerückt war, an vorderster Front im Kampf um die Abschaffung dieses Systems und für eine menschlichere und arbeitnehmerfreundlichere Gesetzgebung.

Die Starrheit des Systems stand zunehmend aber auch den Interessen großer Teile des Schweizer Kapitals im Weg, die in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ins Hintertreffen geraten wollten und deshalb engere Beziehungen zu den europäischen Nachbarländern anstrebten. Doch nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung 1992 in einer Volksabstimmung den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit einem knappen Votum abgelehnt hatte, nahmen die Schweiz und die EU im Jahr 1994 Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen auf. Diese mündeten schließlich in einer Reihe von bilateralen Abkommen. Dabei wurde das Saisonnierstatut endlich abgeschafft und durch ein System der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU ersetzt.

Von den Gewerkschaften, die insbesondere in der Baubranche eine beträchtliche und aktive migrantische Basis hatten, wurde das Ende des verhassten Saisonnierstatuts mit Begeisterung aufgenommen. Grundsätzlich unterstützten sie das System der Personenfreizügigkeit, gleichzeitig waren sie aber auch nicht naiv. In Anbetracht der Tatsache, dass sämtliche Nachbarländer ein deutlich niedrigeres Lohnniveau aufweisen, stellte eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes auch eine potenzielle Bedrohung für die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Schweiz dar – ganz gleich, ob sie eingewandert oder in der Schweiz geborenen waren.

»Die Arbeiterbewegung sah eine Chance und ergriff sie: Sie würde die bilateralen Abkommen nur dann unterstützen, wenn diese mit weitreichenden Lohnschutzbestimmungen einhergehen würden.«

Die Gewerkschaften reagierten darauf mit einem »Power Play« – um die Worte eines damaligen Gewerkschaftsführers, Andreas Rieger, zu gebrauchen –, das zu einem historischen Sieg für die Arbeiterinnen und Arbeiter führen sollte. Die ausgehandelten bilateralen Abkommen mussten nämlich noch von der Stimmbevölkerung ratifiziert werden, wie es im politischen System der Schweiz üblich ist. Während die politische Mitte die Abkommen grundsätzlich unterstützte, wurden sie von der nationalistischen Rechten vehement abgelehnt. Dies führte aufseiten des politischen Establishments, dem die verlorene EWR-Abstimmung von 1992 noch frisch in Erinnerung war, zu einer beträchtlichen Nervosität.

Die Arbeiterbewegung sah eine Chance und ergriff sie: Sie würde die bilateralen Abkommen nur dann unterstützen, wenn diese mit weitreichenden Lohnschutzbestimmungen einhergehen würden. Die daraus resultierende Gesetzgebung, die so genannten »flankierenden Maßnahmen« oder kurz »FlaM»« genannt waren ein immenser Fortschritt für die Arbeiterschaft in der Schweiz, der im internationalen Vergleich bis heute einzigartig ist. Es wurden nicht nur Mechanismen zur Ausweitung der Lohnkontrollen eingeführt, auch die Tarifabdeckung wurde deutlich erhöht. Seitdem ist es den Gewerkschaften zudem gelungen, diesen Schutz kontinuierlich zu verbessern und auszubauen.

Arbeitnehmerrechte unter Beschuss

Trotz dieses historischen Siegs sind die flankierenden Maßnahmen nicht unangefochten geblieben. Besonders für die Teile des Schweizer Kapitals, die mit der nationalistischen Rechten verbündet sind, stellten die Maßnahmen eine ultimative Katastrophe dar – wirksamere Lohnschutzbestimmungen und mehr Rechte für eingewanderte Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich nicht mehr so einfach ausbeuten lassen. Diese neoliberale-nationalistische Allianz bekämpft die Personenfreizügigkeit wie auch die flankierenden Maßnahmen seither mit PR-Kampagnen, aber auch auf politischer Ebene und mit Volksabstimmungen.

So gewann 2014 unerwarteterweise die nationalistisch-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP) eine umstrittene Abstimmung zu einer ihrer Volksinitiativen, die eine Rückkehr zu den Einwanderungskontingenten der Vergangenheit forderte. Auch wenn die Umsetzung dieser Abstimmung schließlich vom Parlament verwässert wurde, war dies ein deutliches Zeichen dafür, dass nicht alle Arbeiterinnen und Arbeiter davon überzeugt waren, dass das gegenwärtige System zu ihren Gunsten gestaltet ist. Mit der Parole »Löhne statt Grenzen schützen« versuchten die Gewerkschaften, diese Niederlage zu nutzen, um einen weiteren Ausbau der flankierenden Maßnahmen zu fordern.

Die »FlaM« wurden jedoch nicht nur von den aggressivsten Teilen des Schweizer Kapitals unter Beschuss genommen, sondern auch vom europäischen Kapital, das diese in ihren Augen unnötigen Hindernisse für höhere Profite abbauen wollte, wie schon bald ersichtlich wurde.

Im Jahr 2014 nahmen die Schweiz und die EU Verhandlungen über einen institutionellen Rahmen für ihre zahlreichen bilateralen Abkommen auf. Dabei sollten gleich mehrere strittige Fragen geklärt werden. Unter anderem verlangte die EU, Schlüsselelemente der flankierenden Maßnahmen abzuschaffen, wie etwa die bestehende Acht-Tage-Vorankündigung für aus der EU stammende Unternehmen. Außerdem sollte die Anzahl von Lohnkontrollen reduziert werden. Darüber hinaus forderte die EU, dass der europäische Gerichtshof (EuGH) bestimmen dürfen sollte, welche Lohnschutzgesetze des Landes legitim seien und welche nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass der EuGh in jüngster Vergangenheit eine Reihe von arbeitnehmerfeindlichen Urteilen gefällt hatte, war für die Gewerkschaften klar, was das zur Folge haben würde.

»Die Schweizer Gewerkschaften betonten, dass dieser Kampf nicht zwischen der Schweiz und dem Rest Europas ausgefochten wurde, sondern zwischen neoliberalen Kräften und den Arbeiterinnen und Arbeitern.«

Obwohl der Schweizer Bundesrat wiederholt beteuert hatte, dass der Lohnschutz nicht zur Diskussion stehe, machte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis im Juni 2018 abfällige Bemerkungen über gewisse Aspekte der flankierenden Maßnahmen und signalisierte damit, dass auch er bereit wäre, den Lohnschutz auszuhöhlen. Als die Verhandlungen mit der EU im Herbst 2018 schließlich abgeschlossen wurden, hatten sich die schlimmsten Befürchtungen der Gewerkschaften bestätigt: Bei den flankierenden Maßnahmen wurden erhebliche Abstriche gemacht und dem arbeitnehmerfeindlichen Europäischen Gerichtshofs wurde die Befugnis erteilt, über die Zukunft der Lohnschutzgesetze in der Schweiz zu entscheiden.

Die Schweizer Gewerkschaften gingen schnell dazu über, Widerstand dagegen zu organisieren. Sie bezeichneten ihren Außenminister öffentlich als ein »Risiko für die Schweiz«, organisierten Aktionen und festigten Allianzen mit linken Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Sie drohten zudem damit, ein Referendum zu organisieren, um eine Volksabstimmung über die Angelegenheit zu erzwingen.

Während sich die von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) angeführten Nationalkonservativen ebenfalls gegen das Abkommen stellten und am liebsten in die Ära zurückkehren wollten, in denen zugewanderte Arbeiterinnen und Arbeiter weniger Rechte hatten und die flankierenden Maßnahmen noch unbekannt waren, lehnten die Gewerkschaften das Abkommen aus ganz anderen Gründen ab. Sie befürworteten stabile und gute Beziehungen zur EU – doch nur unter der Bedingung, dass der Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der Schweiz darunter nicht leiden würde.

Nach dem Prinzip »gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort« gewannen die Schweizer Gewerkschaften die Unterstützung anderer europäischer Gewerkschaften sowie progressiver politischer Kräfte im Europäischen Parlament. Die Schweizer Gewerkschaften betonten, dass dieser Kampf nicht zwischen der Schweiz und dem Rest Europas ausgefochten wurde, sondern zwischen neoliberalen Kräften und den Arbeiterinnen und Arbeitern. Damit verdeutlichten sie, dass ihre Opposition einen durchaus internationalistischen Charakter hatte.

Linksliberale Manöver

Auch wenn Neoliberale in der Schweiz und der EU die treibenden Kräfte hinter den oben beschriebenen Entwicklungen waren, so wurden diese auch von bestimmten politischen Strömungen unterstützt, die sich selbst zweifellos als »fortschrittlich« bezeichnen würden. Vor allem die Grünliberale Partei (GLP) kritisierte das, was sie als »Abschotter-Allianz« zwischen der Linken und der Rechten betitelten. Der Widerstand der Gewerkschaftsbewegung wie auch der Sozialdemokratischen Partei, die die Haltung der Gewerkschaften unterstützte, war in ihren Augen »dogmatisch«.

Es gab jedoch auch einzelne prominente Akteure linker Parteien, die den Widerstand der Gewerkschaften gegen das Abkommen in Frage stellten. Sie verwiesen wiederum auf angebliche Vorteile des Abkommens und spielten die Bedrohung des Lohnschutzes herunter. Ganz im Sinne der neoliberalen Erzählung unterstellten sie sogar, dass die schweizerischen Lohnschutzbestimmungen rechtlich fragwürdig sein könnten. Sie argumentierten, die EU-Forderungen würden zwar möglicherweise einen schwächeren Lohnschutz vorsehen, wären aber zumindest vertraglich geregelt. Einige gingen sogar so weit, der Linken eine »Wahrnehmungsstörung« zu unterstellen, weil diese die positiven Aspekte des Abkommens nicht sehen würde.

Kritikerinnen und Kritiker dieser Couleur waren entsetzt darüber, dass linke Parteien die Haltung der Gewerkschaften unterstützten und betonten, dass gute Beziehungen zur EU weiterhin Priorität haben müssten. Später warfen einige den Gewerkschaften sogar vor, »nostalgisch« zu sein und sich »mit den Rechtspopulisten ins Bett« zu legen.

Erwartungsgemäß bejubelten neoliberale Kommentatorinnen und Kommentatoren diese Entwicklungen und forderten die Sozialdemokraten auf, sich »von den Fesseln der Gewerkschaften« zu befreien. In der Sozialdemokratischen Partei wurden diese Aufrufe vereinzelt aufgegriffen. Einige distanzierten sich von den Gewerkschaften und verkündeten, dass diese zwar lange Zeit wichtige Verbündete gewesen seien, dass aber mehr »Unabhängigkeit« nötig wäre, da die Partei »nicht immer die gleichen Interessen wie die Gewerkschaften« habe.

In diesem Sinne sah sich die Gewerkschaft sowohl mit der explizit arbeitnehmerfeindlichen Haltung der Neoliberalen konfrontiert als auch mit der subtileren, aber ebenso elitären »Sollen sie doch Kuchen essen«-Mentalität, die einige Linksliberale an den Tag legten. Trotz des erheblichen Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, blieben führende Akteure der Gewerkschaften als auch der linken Parteien dem Grundsatz treu, dass der Lohnschutz des Landes nicht verhandelbar sei.

Gescheiterte Verhandlungen und anhaltende Bedrohung

Die Schweizer Regierung erklärte am 26. Mai 2021, dass die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen abgebrochen und der ausgehandelte Vertrag nicht unterzeichnet werden würde. Diese Entscheidung wurde unter anderem damit begründet, dass sich die EU geweigert hatte, die Schweizer Lohnschutzgesetze zu akzeptieren. Dies verdeutlicht, dass die Gewerkschaften eine entscheidende Rolle bei der Torpedierung des Abkommens gespielt haben.

»Während Rechtsnationale von einer Abschaffung der Personenfreizügigkeit träumen, sehnen sich Linksliberale nach einem Beitritt zur EU – beide Optionen sind weder sinnvoll, noch realistisch.«

Den Gewerkschaften blieb jedoch keine Zeit, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. In Reaktion auf die geplatzten Verhandlungen forderte die FDP ein »Fitnessprogramm«, um die Schweiz auf dem globalen Markt »wettbewerbsfähig« zu halten: Abstriche beim Arbeitsgesetz, weniger Schutz bei den Arbeitszeiten und Steuersenkungen für Unternehmen. Auch wenn die Forderungen der FDP nicht automatisch in die Realität umgesetzt wurden, so spiegeln sie doch sehr deutlich die derzeitige Denkweise der neoliberalen Rechten wider. Im Gegensatz dazu hat die größte Gewerkschaft der Schweiz, die Unia, Vorschläge gemacht, um die Beziehungen mit der EU durch eine Übernahme von fortschrittlicheren Elementen der EU-Sozialpolitik und mehr Kooperation bei der Steuergerechtigkeit zu stabilisieren.

Ein Jahr nach dem Scheitern der Verhandlungen ist die Frage der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU in der öffentlichen Debatte allgegenwärtig geblieben. Beinahe wöchentlich werden neue Lösungsvorschläge eingebracht, dennoch hat sich seither kaum etwas bewegt. Während gewisse Rechtsnationale sicherlich nach wie vor von einer Abschaffung der Personenfreizügigkeit träumen, sehnen sich einige Linksliberale nach einem Beitritt zur EU – beide dieser Optionen sind weder sinnvoll, noch realistisch.

»Die Gewerkschaften machten deutlich, dass sie für alle arbeitenden Menschen in der Schweiz kämpfen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft.«

Der Schweizer Bundesrat zieht anstelle eines einzelnen Rahmenabkommens nun mehrere Pakete in Erwägung. Ob die EU dies jedoch so akzeptiert, ist eine offene Frage. Unabhängig vom weiteren Verlauf dieser Debatte wird die Bewegung der Arbeitenden an ihrer Position festhalten: Geregelte Beziehungen auf einer stabilen Basis mit einer – hoffentlich künftig weniger neoliberalen – EU unter der Bedingung vom unantastbaren Recht auf einen eigenständigen Lohnschutz, unabhängig von der Einflussnahme des Europäischen Gerichtshofs und auch mit der Möglichkeit, diesen je nach Bedarf auszuweiten.

Was bedeutet »links«?

Trotz der massiven Polemik gegen die Gewerkschaften und ihre politischen Verbündeten hatte die ganze Episode dennoch auch positive Effekte. In erster Linie konnte die gewerkschaftliche Linke den Arbeiterinnen und Arbeitern zeigen, dass sie für ihre Rechte eingetreten sind und ihre Interessen gegen neoliberale Kräfte im In- und Ausland verteidigt haben. Aufgrund der Tiraden, die das politische Establishment auf die Gewerkschaften losließ, hat sich bei Vielen die Einsicht verstärkt, dass sich die Gewerkschaften für ihre Rechte einsetzen.

Auch die Linke konnte zeigen, dass solche Angriffe mit einer internationalistischen Antwort abgewehrt werden können. Die Gewerkschaften machten deutlich, dass sie für alle arbeitenden Menschen in der Schweiz kämpfen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Indem sie Allianzen mit den Gewerkschaften anderer europäischer Länder schmiedeten, stellten sie klar, dass sich der Kampf nicht zwischen der Schweiz und der EU abspielte, sondern zwischen oben und unten. Viele selbsternannte Progressive waren zweifellos empört darüber, dass sich die Linke gegen etwas stellte, das auch von der nationalistischen Rechten (wenn auch aus ganz anderen Gründen) abgelehnt wurde. Doch der Leitsatz »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« hat für die politische Orientierung noch nie besonders gut getaugt und er negiert zudem jede Autonomie zur Durchsetzung der eigenen politischen Interessen.

Vor allem aber warf die ganze Auseinandersetzung die Frage auf, was es überhaupt bedeutet, »links« zu sein. Indem die gewerkschaftliche Linke unmissverständlich für die grundlegenden materiellen Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter eintrat, zeigte sie, dass die Klassenpolitik der wichtigste Kompass für jede Linke sein muss, deren Ziel es ist, eine Massenbewegung zu werden und die Machtverhältnisse der Gesellschaft zu verändern. In einer Zeit, in der die Relevanz der Klassenpolitik durch postmoderne Semantik in Frage gestellt wird und sogar als »konservativ« oder »nostalgisch« diskreditiert wird – so wie auch neoliberale Kritiker der Gewerkschaften argumentierten –, kann dieser Aspekt kaum überbewertet werden.

Anstatt zu versuchen, zu »Verfechtern eines wohlhabenden Kosmopolitismus« zu werden, wie Ross Barkan es treffend formulierte – womit also die Sorte von »Linken« gemeint sind, die sich selbstgefällig für aufgeschlossene Weltbürger halten, aber nicht einmal wissen, mit welchen Herausforderungen Arbeiterinnen in ihrer eigenen Stadt zu kämpfen haben –, muss die Linke eine Bewegung aufbauen, die die Interessen der arbeitenden Menschen wirklich ins Zentrum rückt. Nur so kann sie im alltäglichen Leben der Menschen relevant werden – und aus dem Status einer ehrenwerten, aber machtlosen Minderheit ausbrechen.

Chris Kelley ist Ko-Sektorleiter Bau bei der Schweizer Gewerkschaft Unia. Er hat 2017 seine Dissertation in den Sozialwissenschaften über Gewerkschaftsstrategien in der sich wandelnden Bauwirtschaft verfasst.

Chris Kelley ist Co-Sektorleiter Bau bei der Schweizer Gewerkschaft Unia. Er hat 2017 seine Dissertation in Sozialwissenschaften über Gewerkschaftsstrategien in der sich wandelnden Bauwirtschaft verfasst.