06. Januar 2024

Gustavo Petro will den globalen grünen Wandel anführen

Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro hat Umweltgerechtigkeit in den Mittelpunkt seiner politischen Agenda gestellt. Er will diesen Kampf mit Maßnahmen gegen Armut und Ungleichheit im Land verknüpfen.

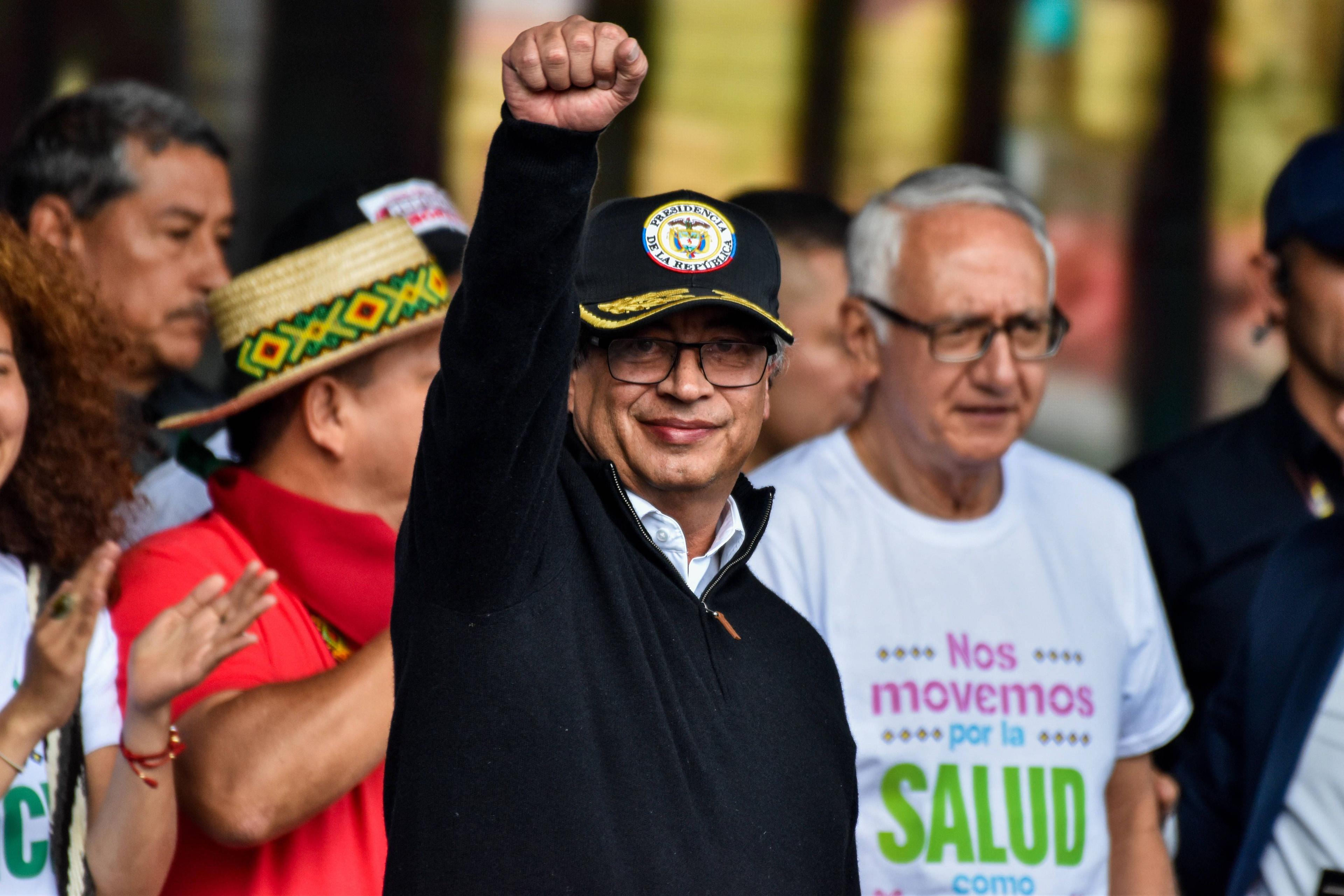

Gustavo Petro erhebt seine Faust bei einer Demonstration zur Unterstützung der von seiner Regierung vorgeschlagenen Sozialreformen in Bogota, Kolumbien, 27. September 2023.

Schon in seiner ersten Rede als Präsident im August 2022 betonte Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro die Bedeutung von Umwelt und Klima. Das war ein Novum in einem Land, in dem Drogenkrieg und Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten die politischen Debatten dominieren. »Es wird nur dann eine Zukunft geben, wenn wir unser Leben und die Weltwirtschaft mit der Natur in Einklang bringen«, betonte der Ex-Guerillero damals.

Ein Jahr später ist Petros Engagement für Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel zwar ungebrochen, doch er ist auch auf erste Schwierigkeiten und Widerstände gestoßen. Diese Rückschläge sagen viel aus über die Herausforderungen, mit denen Länder des Globalen Südens konfrontiert sind, wenn sie versuchen, die Abhängigkeit von der Rohstoffindustrie hinter sich zu lassen und ihre Volkswirtschaften klimafreundlicher zu gestalten.

Fossilindustrie zurückfahren

Der Pacto Histórico, das linke Wahlbündnis um Petro, warb im Wahlkampf mit einem Verbot von Fracking und der Aussetzung neuer Gas- und Erdölförderprogramme. Mit diesen Maßnahmen sollen bestehende Förderverträge zwar nicht aufgekündigt, aber ein erster Schritt zum Herunterfahren dieser Industrien gemacht werden. Die Fossilwirtschaft macht fast die Hälfte der kolumbianischen Exporte aus. Als Reaktion auf Petros Ankündigungen stellte der Gasriese ExxonMobil seine Geschäftstätigkeiten in Kolumbien umgehend ein.

»Im ersten Jahr der Amtszeit wurde dieses Versprechen eingehalten«, meint Tatiana Roa, eine renommierte Ökologin und Mitglied der kolumbianischen NGO Censat. Roa ist der Ansicht, die Regierung wolle die Ölförderung »tatsächlich nicht ausweiten«. Allerdings hat der Minister für Energie und Bergbau, Andrés Camacho, das Wahlversprechen von Petro bereits abgeschwächt und erklärt: »Alle [neuen] Verträge, die wir unterzeichnen, müssen auf einen [grünen] Übergang ausgerichtet sein.« Somit verweist Camacho zwar auf »grüne Energie«, schließt neue Explorationsverträge aber nicht vollständig aus.

Dieses vorsichtiges Zurückrudernist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass das größte und wichtigste kolumbianische Erdölunternehmen die (teilweise) in Staatsbesitz befindliche Ecopetrol ist. Alejandro Mantilla, Professor für Politikwissenschaften an der Nationalen Universität von Kolumbien, erklärt dazu: »Ein Stopp der Explorationsvorhaben würde den Börsenkurs von Ecopetrol einbrechen lassen und damit die Staatsfinanzen schädigen.« Trotz des drohenden Szenarios betonte Minister Camacho, er habe »die Absicht, die [staatliche] Beteiligung an CO2-Industrien zu reduzieren«. Präsident Petro selbst stellte die Haltung der Regierung auf der COP28-Klimakonferenz in Dubai klar, wo er nochmals bekräftigte: »Kolumbien hat die Unterzeichnung von neuen Verträgen zur Exploration von Kohle, Öl und Gas gestoppt.«

»Wenn ein sich entwickelndes Land wie Kolumbien so etwas schafft, welche Entschuldigung und Erklärung haben die Staaten im Globalen Norden dann eigentlich noch?«

Wenn sich Kolumbien aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien will, erfordert dies auch eine tiefgreifende Umgestaltung (bzw. Verkleinerung) des Bergbausektors. In Kolumbien steht der industrielle Bergbau oft synonym für Umweltzerstörung, organisierte Kriminalität und die Ermordung zivilgesellschaftlicher Aktivistinnen und Aktivisten. Der illegale Bergbau ist – neben dem Drogenhandel – eine der Haupteinnahmequellen für die bewaffneten Gruppen, die auch nach der Entwaffnung der FARC im Jahr 2016 nach wie vor aktiv sind und große Teile des Landes terrorisieren.

Nach Angaben der Vereinten Nationen finden 98 Prozent der Morde an zivilgesellschaftlich aktiven Menschen und Menschenrechtsaktivistinnen in Kolumbien in Gemeinden statt, in denen Drogen produziert oder illegaler Bergbau betrieben wird. So machte die sogenannte Kolumbianische Wahrheitskommission das internationale Bergbauunternehmen AngloGold Ashanti für die Finanzierung paramilitärischer Gruppen verantwortlich, die Bauern und Gemeindevorsteherinnen ermordet hatten. Dasselbe Unternehmen wurde beschuldigt, Wasserquellen mutwillig zu zerstören und tausende Menschen in der Region Cauca gewaltsam vertrieben zu haben. AngloGold Ashanti war einer der vielen multinationalen Konzerne, die vom ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe (im Amt von 2002 bis 2010) freundlich im Land willkommen geheißen wurden. Uribe selbst wird beschuldigt, ebenfalls Beziehungen zu den paramilitärischen Banden zu pflegen.

Die neue Vizepräsidentin Francia Márquez ist hingegen landesweit bekannt für ihren Kampf gegen den illegalen Bergbau. Márquez stammt selbst aus einer Bauernfamilie, die traditionellen Kleinbergbau betrieb – der weniger zerstörerisch ist als sein industrielles Pendant. Nun muss allerdings die Regierung als Ganzes beweisen, dass sie einen umsetzbaren Vorschlag zur Umgestaltung der mächtigen Bergbaubranche vorlegen kann.

Die Exekutive versuchte bereits, den Tagebau zu verbieten, doch konservative Abgeordnete konnten einen entsprechenden Artikel aus dem Nationalen Entwicklungsplan der Regierung streichen. Trotz dieses Rückschlags hat Petro ein neues Bergbaugesetz angekündigt, das die Rechte von Kleinbergleuten anerkennen soll, die unter früheren neoliberalen Regierungen ihren gesetzlichen Schutz verloren hatten. Es bleibt abzuwarten, ob dies ausreichen wird, um den kolumbianischen Bergbausektor zu verändern.

Studien haben derweil gezeigt, dass die Branche für einen Anstieg der Armut und Ungleichheit in den Regionen verantwortlich ist, in denen der Bergbau am stärksten verbreitet ist. Mit Blick auf den Kohlebergbau sagt der Gewerkschaftsvorsitzende Igor Kareld: »Irgendwann muss es mit der Kohle zu Ende gehen, und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen nach Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Energiewende und nach Umstellungsmöglichkeiten in der Produktion suchen.« Erneuerbare Energien könnten ein Teil der Lösung sein, heißt es in Petros Plänen.

Sauberen Strom fördern

Schon heute werden rund 70 Prozent des Stroms in Kolumbien durch Wasserkraft erzeugt. Die zweite wichtige Quelle bleiben aber die fossilen Brennstoffe. Erneuerbare Energien spielen im Energiemix des Landes bisher nur eine Nebenrolle. Allerdings hat Kolumbien eine »sehr günstige Lage« für Wind- und Solarenergie, erklärt Germán Corredor, ehemaliger Direktor der Kolumbianischen Vereinigung für erneuerbare Energien: »Wir haben das ganze Jahr über eine sehr gute Sonneneinstrahlung, besonders an der Atlantikküste, und außerdem sehr gute Winde.«

Eines der am besten geeigneten Gebiete für Windparks ist die Region La Guajira im Nordosten. Diese verarmte Region nahe der venezolanischen Grenze erlebt bereits einen »Windkraftboom«: Mehr als 60 Windparks sollen gebaut werden. Der aktuelle Plan stößt jedoch auf Widerstand in der örtlichen Bevölkerung, die größtenteils aus dem indigenen Volk der Wayúu besteht.

Vertreter der Wayúu kritisieren, sie seien von den Unternehmen nicht ordnungsgemäß informiert und konsultiert worden, bevor die Projekte in Angriff genommen wurden. Eine solche Konsultation ist nach dem Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation sowie laut der kolumbianischen Verfassung vorgeschrieben. Weitere Meinungsverschiedenheiten gibt es darüber, welche Rolle die Anwohner bei der Planung solcher Projekte spielen sollten und wie sie für die Nutzung ihres Landes und die negativen Auswirkungen entschädigt werden, die die Windparks auf ihre Wirtschaft oder auch auf spirituell/religiöse Praktiken haben könnten. Ein weiteres Problem: Nach den derzeitigen Plänen würden die Windparks die vielen Wayúu-Dörfer, die immer noch keinen Zugang zu Strom haben, nicht mit Energie versorgen – eine offenkundige Ungerechtigkeit, die die Windkraftunternehmen allerdings nicht zu beseitigen gedenken.

Der Streit um die Windparks in La Guajira ist nur ein Beispiel für die Herausforderungen, denen Petro sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Kolumbien gegenübersieht. Der Fall Guajira zeigt aber in besonderer Weise auf, dass Erneuerbare-Energien-Projekte auch als »Raubbau« und »Exraktivismus« angesehen werden können, wenn die Interessen der lokalen Bevölkerung nicht ausreichend berücksichtigt werden.

In Reaktion hat die Regierung Petro die Gewinnbeteiligung aus Ökostrom-Kraftwerken für die Menschen vor Ort von einem auf sechs Prozent erhöht und damit die von der Vorgängerregierung verabschiedeten eher unternehmensfreundlichen Regelungen geändert. Darüber hinaus erklärt die Ökologin Roa, versuche die Regierung auch, die Rolle des Staates im Stromsektor im Allgemeinen zu stärken. Die Branche ist aktuell fest in der Hand von privatwirtschaftlichen Konzernen.

»Die zentrale Stellung, die Petro der Umwelt und dem Klimawandel eingeräumt hat, ist ein echtes Novum in der lateinamerikanischen Linken.«

Ein weiteres Puzzlestück in Kolumbiens Strategie zur Umstellung auf erneuerbare Energien sind die sogenannten Energiegemeinschaften: Nutzerverbände, die ihre eigene grüne Energie produzieren. Dieser Vorschlag wurde nun erstmals in den Nationalen Entwicklungsplan des Landes aufgenommen. Minister Camacho hat vor kurzem den ersten offiziellen Aufruf zur Gründung solcher Genossenschaften veröffentlicht. Er suchte sich bewusst La Guajira für die Ankündigung des neuen Politikansatzes aus, von dem vor allem Regionen mit weit verstreut lebender und verarmter Bevölkerung profitieren sollen.

Für einige Wayúu-Dörfer – und viele andere indigene oder afroamerikanische Menschen im ganzen Land – könnte der Vorschlag für Energiegemeinschaften tatsächlich eine sinnvolle Alternative bieten, insbesondere in Gebieten, die immer noch nicht an das nationale Stromnetz angeschlossen sind. Derzeit ist es noch zu früh, um die tatsächliche Tragweite dieser innovativen Politik (deren Nutznießer die kolumbianische Bevölkerung und explizit nicht ausländische Unternehmen sein sollen) einzuschätzen, aber sie erscheint mit Blick auf eine sozial gerechte Energiewende durchaus vielversprechend.

Abholzung im Amazonasgebiet stoppen

»Was ist giftiger und schädlicher für die Menschheit: Kokain, Kohle oder Öl?«, fragte Petro bei seiner ersten Rede vor der UN-Generalversammlung im September 2022. Mit seiner provokanten Ansprache, in der er das Scheitern des »War on Drugs« mit der Zerstörung der Wälder im Amazonasgebiet in Verbindung brachte, unterbreitete der neue Präsident einen Vorschlag, der sich in erster Linie an die Industrieländer und die internationalen Finanzinstitutionen richtete: »Reduzieren Sie unsere Auslandsschulden. Dann werden unsere Haushalte entlastet und wir können somit die Aufgabe erfüllen, die Menschheit und das Leben auf diesem Planeten zu retten.« Petro bezog sich dabei speziell auf den Schutz der Regenwälder, die bekanntlich eine Schlüsselrolle bei der globalen Aufnahme von CO2 und dem Schutz der Biodiversität spielen.

Der kolumbianische Präsident ist mit seinen Forderungen nicht allein: Auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat um internationale Zusammenarbeit gebeten, um die Katastrophe im brasilianischen Amazonasgebiet zu stoppen, das zwischen 2019 und 2023 unter der rechtsradikalen Regierung von Jair Bolsonaro Rekordwerte in Sachen Abholzung und Waldbrände verzeichnete. In einer Rede vor mehreren EU-Parlamentsabgeordneten im Jahr 2022 bat Lula die Europäische Union um Hilfe, um diese Abholzung zu stoppen und alternative Wirtschaftszweige wie die brasilianische Pharma- oder Kosmetikindustrie zu fördern. In Kolumbien schlug der Pacto Histórico in seinem Wahlprogramm 2022 die Förderung des Tourismus, des Ökolandbaus und die Nutzung von »Nicht-Holzprodukten« aus dem Wald als Ersatz für Wirtschaftsaktivitäten wie Viehzucht vor, die immer mit weiterer Abholzung einhergehen.

Im ersten Quartal 2023 ist die Abholzung im kolumbianischen Amazonasgebiet um 76 Prozent zurückgegangen. Roa hält diese Verbesserung (unter anderem) für eine Folge der veränderten Wald-Strategie seit Petros Amtsantritt. Unter der vorherigen rechten Regierung bestand die »Naturschutzpolitik« hauptsächlich darin, Bäuerinnen und Bauern polizeilich und militärisch zu drangsalieren, wenn sie in geschützten Waldgebieten Holz schlugen. Wie Roa erklärt, rodeten die Bauern oft ein bestimmtes Gebiet, bewirtschafteten es – und wurden später von Großgrundbesitzern enteignet, die das Land kauften oder gewaltsam an sich rissen. So sahen sich die Bauern gezwungen, weitere Waldgebiete entlang einer sich verschiebenden »Regenwaldgrenze« zu roden.

Die Regierung Petro setzt nun auf »Vereinbarungen mit den Bauern, um neue Produktionsmodelle umzusetzen«, die dem Wald nicht schaden. Der Politikwechsel wirkt sich auch auf den Umgang der kolumbianischen Regierung mit Drogen aus: Petros neuer Plan zur Drogenproduktions- und Schmuggelbekämpfung sieht vor, dass »Kokabauer zu Förstern« und Försterinnen werden. Deren Hauptaufgabe neben kommerziellem Anbau soll der Schutz des Regenwaldes sein.

Im August 2023 trafen sich Petro und Lula mit den Staats- und Regierungschefs der anderen sechs Amazonasländer, um die Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA) wiederzubeleben. Die acht südamerikanischen Regierungen einigten sich darauf, nach »innovativen Finanzierungsmodellen« zum Schutz des Regenwaldes zu suchen; besprochen wurde in diesem Sinne erneut das Thema Auslandsschulden. Kolumbien und Brasilien machten derweil Nägel mit Köpfen und verpflichteten sich, bis 2030 das Ziel »Null-Abholzung« zu erreichen.

Lula folgte allerdings nicht Petros Vorschlag, die Erdöl- und Kohleförderung in der Amazonasregion komplett zu stoppen. Dennoch macht Petros Slogan, »Schulden für Leben« zu machen, im Globalen Süden langsam Schule – obwohl er dabei von keinem Schuldnerland oder internationalen Finanzinstitut unterstützt wird. [US-Präsident Joe Biden hat kürzlich eine »Spende« von 500 Millionen Dollar für den bereits bestehenden Amazonas-Fonds angekündigt, aber kein Wort über einen möglichen Schuldenerlass verloren.]

»Wenn es der Regierung gelingt, auch nur einen kleinen Kurswechsel hin zu einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft vorzunehmen, kann sie ein sehr wertvolles Beispiel für Regierungen und soziale Bewegungen rund um den Globus sein.«

Die Ökologin Roa zeigt sich jedoch skeptisch gegenüber Petros Vorschlag. Sie befürchtet, dass die Auslandsschulden des Landes nicht gestrichen, sondern lediglich neue Schulden für Umweltschutzmaßnahmen gemacht werden. »Wir bleiben gefangen in einem Kreislauf aus falschen Lösungen: Finanzialisierung von Naturschutz und finanzbasierte Entschädigungssysteme.« Das vorgeschlagene System Petros ähnele zu sehr dem bereits bestehenden globalen Kohlenstoffmarkt. Dieses Emissionshandelssystem ermöglicht es umweltverschmutzenden Unternehmen, ihre Emissionen durch Maßnahmen zu kompensieren, mit denen (angeblich) die gleiche Menge an Emissionen ausgeglichen wird – zum Beispiel durch einen Beitrag zum Schutz eines Waldgebiets in Kolumbien, das sonst abgeholzt werden würde. Eine kürzlich veröffentlichte Studie kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Menge an Emissionen, die durch die Mechanismen des CO2-Marktes ausgeglichen wird, viel geringer ist als behauptet.

Dennoch: Petros Vorschlag hat den Vorteil, dass er die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd im Bereich der Klimagerechtigkeit erneut in die internationalen Debatten einbringt. Damit sind die reichen Länder und die internationalen Finanzinstitutionen gefordert, ihren Teil zum Schutz der Regenwälder beizutragen, von denen nicht weniger als die Gesundheit und das Überleben der gesamten Menschheit abhängt.

Ein Modell, das global Schule macht (?)

Die zentrale Stellung, die Petro der Umwelt und dem Klimawandel eingeräumt hat, ist ein echtes Novum in der lateinamerikanischen Linken. Der Linksruck zu Beginn des 21. Jahrhunderts [Pink Tide beziehungsweise marea rosa] wurde vor allem angetrieben durch steigende Rohstoffpreise und den damit verbundenen Geldsegen aus dem Rohstoffabbau, der für eine progressive Sozialpolitik genutzt werden konnte. Für Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor und Cristina Kirchner oder die erste Lula-Regierung in Brasilien hatte die Dekarbonisierung nie oberste Priorität – sie alle konzentrierten sich (zu Recht) zunächst auf wirtschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung.

Petros entschlossenes Engagement für einen grünen Wandel ist lobenswert – gerade in einem Land, dessen jährliche Ölexporte rund zehn Milliarden Dollar einbringen, das aber für weniger als ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dieser relativ geringe Beitrag Kolumbiens zum Klimawandel macht es sicherlich schwieriger, die Wählerinnen und Wähler von der Dringlichkeit einer Dekarbonisierung der nationalen Wirtschaft zu überzeugen. Das hat den linksgerichteten Präsidenten jedoch nicht davon abgehalten, umfangreiche Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringert, der Bergbausektor umgestaltet, grüne Energie gefördert und das Amazonasgebiet geschützt werden sollen. Diese grüne Politik ist mit einer ambitionierten Sozialagenda verknüpft, mit der Ungleichheit und Armut bekämpft werden sollen. Darüber hinaus hat Petro seine Absicht betont, ein Modell aufzubauen, das global wiederholt werden könnte. Das untermauerte er auch mit öffentlichkeitswirksamen Gesten wie seiner Unterstützung für einen Vertrag über die »Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe« (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty), der von Staaten vorgeschlagen wurde, deren Existenz durch den steigenden Meeresspiegel bedroht ist.

Dennoch ist die Pfadabhängigkeit in einem Land, das jahrzehntelang von der Förderung und dem Export seiner wertvollen natürlichen Ressourcen gelebt hat, nicht zu unterschätzen. Indem er den grünen Wandel des Landes einleitet, stellt sich Petro gegen die Interessen der mächtigen Wirtschaftseliten, die im Parlament von mehreren etablierten Parteien gut vertreten sind. Es wäre naiv zu erwarten, dass Kolumbien im Jahr 2026, wenn die aktuelle Amtszeit des Präsidenten endet, ein viel »grüneres« Land sein wird.

Doch wenn es der Regierung gelingt, auch nur einen kleinen Kurswechsel hin zu einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft vorzunehmen, kann sie ein sehr wertvolles Beispiel für Regierungen und soziale Bewegungen rund um den Globus sein. Vor allem würde sich verstärkt die Frage stellen: Wenn ein sich entwickelndes Land wie Kolumbien so etwas schafft, welche Entschuldigung und Erklärung haben die Staaten im Globalen Norden dann eigentlich noch?

Pablo Castaño ist freiberuflicher Journalist sowie Politikwissenschaftler. Er hat einen PhD in Politikwissenschaften von der Autonomen Universität Barcelona und schreibt unter anderem für Ctxt, Público, Regards und The Independent.