11. Juli 2022

Wie die Sozialdemokratie ihre Sprache verlor

Eine Diskussion zwischen Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky zeigt den Moment, als die Sozialdemokratie ihren gesellschaftsverändernden Anspruch verlor. Will sie einen Ausweg aus ihrer heutigen Krise finden, muss sie diesen Anspruch zurückgewinnen.

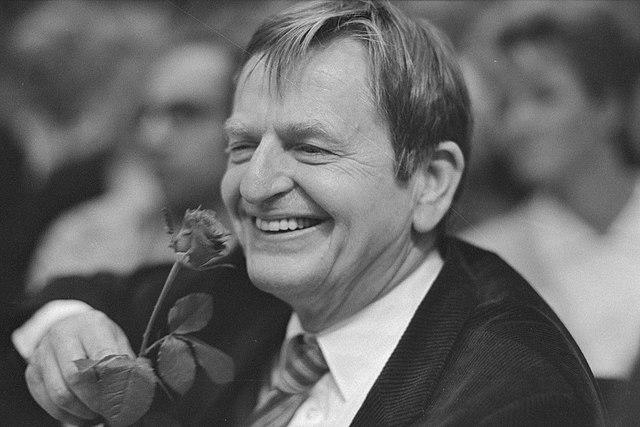

Olof Palme, 5. September 1985.

Irgendwann im Jahr 1991 hielt ich vor dem andalusischen Landesverband der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) einen Vortrag und wurde danach vom örtlichen Parteisekretär in mein Hotel begleitet. Ich fragte ihn, warum sich in der Partei eine Atmosphäre der Demoralisierung breit gemacht habe. »Sie haben uns gezwungen, eine Sprache zu sprechen, die nicht die unsere ist«, entgegnete er.

Ich fand es bemerkenswert, dass der Sekretär als erstes nicht den industriellen Strukturwandel nannte, der in den 1980er Jahren die Industriearbeiterschaft, und mit ihr die zentrale soziale Basis der Partei, drastisch verkleinert hatte. Er verwies auch nicht auf den Aufstieg des Privatfernsehens, im Zuge dessen dem Parteiapparat eine immer geringere Rolle in der Mobilisierung seiner Basis zukam oder auf die vielfältigen kulturellen Verschiebungen der spanischen Gesellschaft, die neue ideologische Denkweisen salonfähig gemacht hatten. Stattdessen sah er die Ursache für die Lähmung seiner Partei in der Sprache, mit der das leitende Personal ihre Anhängerinnen und Anhängern adressierte, die Welt interpretierte und die eigene Politik rechtfertigte. Was war das für eine Sprache, die nicht mehr »unsere« war?

Die Antwort auf diese Frage liegt länger zurück und geht über den spanischen Fall hinaus. Die beiden Schlüsselbegriffe der sozialistischen Bewegungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall in Europa entstanden, waren »Arbeiterklasse« und »soziale Revolution«. Letztere sollte das »Fernziel« einer Überwindung des Klassensystems verwirklichen. Doch als die sozialistischen Parteien nach dem Ersten Weltkrieg das erste Mal an allgemeinen Wahlen teilnahmen und parlamentarische Macht erlangten, reichten »Fernziele« nicht aus, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren oder zu regieren. Es musste ein Programm angeboten werden, von dem sich breite Bevölkerungsteile spürbare Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen versprechen konnten. Um Wahlen zu gewinnen, begannen die Sozialisten, die Sprache der Klasse zu verwässern oder zu verschleiern. Während die Kommunisten weiterhin an der Strategie »Klasse gegen Klasse« festhielten, bildeten die Sozialisten breite Koalitionen, deren Ansprache sich an »das Volk« wandte.

Das war die Geburtsstunde des Reformismus: einer Strategie der schrittweisen Annäherung an den Sozialismus, getragen durch die Unterstützung breiter Bevölkerungsschichten, ausgedrückt durch Wahlen. Die Sozialdemokratie sah dabei zunächst keine Notwendigkeit, sich zwischen Reform oder Revolution zu entscheiden. Es erschien niemandem als widersprüchlich, wenn etwa der französische Sozialist Jean Jaurès sagte, »gerade weil sie eine Partei der Revolution ist, ... ist die Sozialistische Partei am entschiedensten reformistisch«. Weiterhin beschrieb Jaurès:

»Ich glaube nicht, dass es einen abrupten Sprung geben muss, mit dem wir den Abgrund überqueren. Vielleicht werden wir eher auf jene Weise in die Zone des sozialistischen Staates eintreten, in der Seefahrer bemerken, dass sie die Linie zwischen einer Hemisphäre und der anderen hinter sich gelassen haben: nicht als Durchbrechen einer über den Ozean gespannten Absperrung, die sie am Weiterfahren hindert, sondern als plötzliche Realisierung, dass die kontinuierliche Fahrt ihres Schiffes sie nach und nach in neue Sphären geführt hat.«

Auch wenn der Sozialismus fast unmerklich erreicht werden sollte, blieb der Sozialismus das Ziel. Die Revolution, so die Erwartung, würde durch eine Anhäufung von Reformen erreicht werden.

Nach dem Erfolg der schwedischen Sozialdemokraten in den 1930er Jahren und besonders nach Ende des Zweiten Weltkrieg institutionalisierte der keynesianische Wohlfahrtsstaat in ganz Westeuropa einen Kompromiss zwischen Arbeit und Kapital. Die Sozialdemokratie gab den Marxismus nach und nach auf und akzeptierten einen Grundsatz, den die SPD in ihrem Godesberger Programm von 1959 verkündet hatte: Märkte, wenn möglich, der Staat, wenn nötig. Sozialdemokraten wollten die kapitalistische Gesellschaften verwalten – mit den Zielen der Freiheit, der Vollbeschäftigung und der Gleichheit. Und tatsächlich erreichten sie vieles: Sie stärkten die politische Demokratie, sie verbesserten die Arbeitsbedingungen erheblich, verringerten die Einkommensungleichheit, erweiterten den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und schufen eine Grundlage für die materielle Sicherheit der Mehrheit der Menschen. All dies, während sie zugleich Investitionen und Wachstum förderten.

Zugleich tasteten die Sozialdemokraten jedoch die Eigentumsstruktur und das Prinzip einer Ressourcenverteilung durch Märkte nicht an. Dadurch verstärkten sie die Ursachen jener Ungleichheit, deren Folgen sie zu mildern suchten. Dieser Widerspruch stieß in den 1970er Jahren an seine Grenzen. Denn während alte Missstände beseitigt wurden, traten neue auf. Die Liste der Probleme, die sozialistischer Antworten bedurften, war Mitte der 1970er Jahre nicht kürzer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die Zwänge der kapitalistischen Wirtschaft erwiesen sich als unerbittlich. Politische Niederlagen konnten die errungenen Reformen wieder rückgängig machen. In den frühen 1970er suchten die damals in den meisten westeuropäischen Ländern amtierenden sozialdemokratischen Regierungen verzweifelt nach Antworten, die ihr Bekenntnis zu den sozialistischen »Fernzielen« angesichts einer schweren Wirtschaftskrise hätten aufrechterhalten können. Sie entwickelten neue energiepolitische Konzepte und entwarfen Systeme der Mitbestimmung, Arbeiterselbstverwaltung und strukturellen Wirtschaftsplanung. Doch James Callaghans Niederlage gegen Margaret Thatcher 1979 und der Austritt der Kommunisten aus der Regierung Mitterand 1984 versetzten ihnen einen schweren Schlag. Die Hinwendung Mitterands zur Austeritätspolitik war angesichts der nationalen und internationalen Zwänge der letzte Akt der Resignation. Alles, was blieb, waren mehrere »dritte Wege«.

Die Entwicklung der Sozialdemokratie bis zum Aufkommen des Neoliberalismus ist ausführlich dokumentiert. Rätselhafter ist hingegen, warum die Linken vor der neoliberalen Offensive kapitulierten. Es ist daher aufschlussreich, einen Blick darauf zu werfen, wie führende Vertreter der Sozialdemokratie die Zukunft sahen, als sie sich der drohenden Krise ihres langfristigen Projekts zuerste bewusst wurden. Ihre Befürchtungen, Hoffnungen und Pläne haben sie glücklicherweise klar formuliert – und zwar in einem Briefwechsel zwischen dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt, dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme.

Der Austausch zwischen Brandt, Kreisky und Palme vom Vorabend der ersten Ölkrise in den 1970er Jahren umfasste eine Reihe von Briefen und zwei persönliche Aussprachen. Er wurde von Brandt im Februar 1972 eingeleitet und endete mit einem Gespräch in Wien im Mai 1975. Brandt wurde am 21. Oktober 1969 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 1972 wiedergewählt und trat im Mai 1974 zurück. Kreisky wurde am 21. April 1970 Bundeskanzler von Österreich und blieb bis Mai 1983 im Amt. In Schweden trat Palme am 14. Oktober 1969 sein Amt an, verließ es nach einer Wahlniederlage am 1976, kehrte 1982 ins Amt zurück und wurde 1986 ermordet. Alle drei waren also während des größten Teils des Briefwechsels im Amt. Der Austausch fand nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und während der ersten Ölkrise der 1970er Jahre statt. Zwischen Oktober 1973 und März 1974 verteuerte sich das Öl um etwa 300 Prozent. Die Arbeitslosigkeit in den OECD- Ländern stieg von durchschnittlich 3,2 Prozent zwischen 1960 und 1973 auf 5,5 Prozent zwischen 1974 und 1981; die Inflation erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 3,9 Prozent auf 10,4 Prozent, und die Wachstumsrate fiel von 4,9 Prozent auf 2,4 Prozent.

Brandt leitet den Austausch ein, indem er zu einer Diskussion über die Grundwerte des demokratischen Sozialismus einlädt. Unter Berufung auf das Godesberger Programm von 1959 erklärt er, dass es das Ziel der Sozialdemokraten sei, eine Gesellschaft zu schaffen, »in der alle Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten und als Mitglieder der Gemeinschaft am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Menschheit mitwirken können«. Diese transformative Ausrichtung wird von Palme unmittelbar aufgegriffen: »Die Sozialdemokratie ist mehr als eine Partei, die den Auftrag hat, die Gesellschaft zu verwalten. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, sie zu transformieren.« Kreisky verweist noch deutlicher auf das Endziel: »Sozialisten ... wollen die Klassen beseitigen und das Arbeitsprodukt der Gesellschaft gerecht verteilen.«

Ganz wie Jaurès lehnen es alle drei ab, sich zwischen Reform und gesellschaftlicher Umwälzung zu entscheiden. Brandt bezeichnet sie als eine künstliche Unterscheidung, »weil niemand ernsthaft bestreiten kann, dass alle Reformen, die unsere Freiheitssphäre vergrößern, nicht auch zu einer Umgestaltung des Systems beitragen«. Palme verwirft die Idee einer gewaltsamen Revolution als »elitär«. Für ihn ist der Reformismus nichts anderes als ein »Prozess der Verbesserung des Systems«, der von breiten sozialen Bewegungen getragen wird. Kreisky ist sich weniger sicher, was die kumulative Wirkung von Reformen angeht, und präzisiert, welche Reformen transformative Wirkungen hätten. Aber auch er glaubt, dass »es immer einen Moment gibt, an dem sich die Quantität [der Reformen] in Qualität verwandelt«.

Alle drei sind besorgt über das Verhältnis zwischen sozialistischen Fernzielen und aktueller Politik. Als entschiedene Demokraten machen sie den Fortschritt der Reformen von ihrer Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig und begrüßen die Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften. Doch bei allen programmatischen Bekenntnissen führen sie zugleich politische Parteien an, deren Verantwortung es ist, Wahlen zu gewinnen. Sie sind sich sehr wohl bewusst, dass die Menschen ihre Wahlentscheidung in erster Linie von handfesten Interessen und nicht von fernen Idealen abhängig machen. Genau dieses Problem treibt Brandt, Kreisky und Palme am meisten um. Palme schreibt: »Es sind die Probleme des täglichen Lebens, die die Menschen am meisten beschäftigt ... Das Verhältnis zwischen den Ideen und den praktischen Fragen muss erklärt werden ... Es genügt nicht zu sagen: Wir müssen das System ändern. Alle Bemühungen in dieser Richtung müssen zugleich auf die Lösung menschlicher Probleme gerichtet sein.«

Und Probleme gab es allemal: Die Einkommensungleichheit und die Kapitalkonzentration nahmen zu, die Arbeitslosigkeit stieg, die natürlichen Ressourcen waren begrenzt und die Umwelt zunehmend bedroht. Kreisky zeigt sich besorgt: »Früher oder später werden wir vor dem Problem stehen, inwieweit wir uns in der praktischen Politik von unseren Prinzipien leiten lassen können.« Er sorgt sich um den Aufstieg multinationaler Konzerne, die ökologischen Grenzen des Wachstums und die Abwertung manueller Arbeit. Die Briefe sind zukunftsorientiert: Brandt, Kreisky und Palme erörtern Strukturreformen, die ihre Grundwerte voranbringen würden.

Am 2. Dezember 1973 treffen sich die drei, um über die Folgen der Ölkrise zu sprechen. Brandt erkennt, dass sie einen entscheidenden Einschnitt für die Industrieländer darstellt und ernsthafte Anstrengungen erforderlich sein würden, um sie zu bewältigen. Auch Kreisky schlägt Alarm:

»Es gibt etwas, das mir sehr wichtig erscheint, nämlich unsere mangelnde Weitsicht in Sachen Sozialpolitik. Es hat eine brandgefährliche Entwicklung stattgefunden: Man hat geglaubt, dass sich Krisen wie die der frühen 1930er Jahre nicht wiederholen könnten. Doch heute sehen wir unsere wirtschaftliche Lage von einem Tag auf den anderen durch politische Ereignisse belastet, eine Bedrohung von globalem Ausmaß, die noch vor wenigen Monaten für unmöglich gehalten worden wäre ... Wir sind plötzlich mit einer Situation

konfrontiert, deren Ernsthaftigkeit nicht heruntergespielt werden kann.«

Palme verdeutlicht, wo die Schwierigkeiten liegen:

»Wir haben Menschen, die sich bereits in einer relativ wohlhabenden Lage befanden, gesagt, dass es ihren Kindern noch viel besser gehen würde und dass wir es schaffen könnten, alle noch verbleibenden Probleme zu lösen ... [Doch die neue Situation] stellt eine viel schwierigere Aufgabe dar. Denn von dem Moment an, wo es keinen konstanten Überschuss mehr gibt, der zu verteilen ist, wird auch die Frage der Verteilung deutlich schwieriger zu lösen.«

Brand schließt sich diesen Bedenken an und weist darauf hin, dass unbedingt verhindert werden müsse, dass die Ungleichheit zunehme, sobald das Wachstums wieder anziehe. Achtzehn Monate später, bei einem weiteren persönlichen Treffen im Mai 1975, wird Kreisky bezüglich der fiskalischen Zwänge noch deutlicher: »Gerade jetzt sollten Reformen durchgeführt werden. Es ist nur die Frage welche. Wenn wir jetzt den Sozialstaat ausbauen, werden wir das nicht mehr finanzieren können.«

Geradezu verzweifelt suchen die drei nach einer genuin sozialdemokratischen Antwort. »Die Sozialdemokratie«, so betont Kreisky, »muss eine eigene Antwort auf die Krise der modernen Industriegesellschaft finden«. Brandt weist den Vorwurf zurück, »dass wir zu einer Partei geworden sind, die sich auf taktische Manöver beschränkt. Das Programm von 1959 trennt uns in keiner Weise von den großen Zielen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung«. Sie sind sich einig, dass es zwar schwieriger geworden ist, einige Reformen im Bereich der Sozialpolitik umzusetzen. Gleichzeitig betonen sie, dass Reformen, die das demokratische Prinzip auch auf den wirtschaftlichen Bereich ausdehnen, notwendig und weiterhin möglich seien – etwa durch eine vertiefte Mitbestimmung der Beschäftigten, eine neue Energie- und Umweltpolitik und ein stärkeres Eingreifen des Staates in die Wirtschaft. Im gleichen Atemzug, in dem Palme einsieht, dass »die Zeit des simplen Fortschrittsglaubens unwiderruflich vorbei ist«, entwickelt er ein detailliertes Elf-Punkte-Reformprogramm für einen neuen »dritten Weg« zwischen »privatem Kapitalismus« und »bürokratischem Staatskapitalismus stalinistischer Prägung«. Brandt pocht darauf, dass »die Anstrengungen zur Reform der Gesellschaft nicht nachlassen dürfen«.

Tatsächlich kamen die Reformen nicht zum Stillstand. Nach Brandts Rücktritt 1974 setzt sein Nachfolger Helmut Schmidt die Politik der Nachfragestimulierung fort, allerdings achtet Schmidt zunehmend auf fiskalische Beschränkungen und kürzt einige öffentliche Ausgaben. Palme verliert 1976 die Wahl, kehrt 1982 aber ins Amt zurück und macht die meisten Sozialkürzungen, die von der zwischenzeitlichen Regierung beschlossenen wurden, wieder rückgängig. Er setzt zugleich auf Lohnzurückhaltung und gibt die keynesianische Politik auf. Kreisky hingegen gewinnt mehrere Wahlen, bleibt bis 1983 im Amt und baut den Wohlfahrtsstaat, insbesondere im Bildungs- und Gesundheitswesen, weiter aus. Der drohende Schatten der Haushalts- und Währungsdefizite dämpft den Reformeifer zwar, doch aufgegeben wird er nicht.

Wie die Abbildung zeigt, erreicht der Wähleranteil der sozialdemokratischen Parteien und der Linken überhaupt in den OECD-Ländern Anfang der 1980er Jahre ihren Höhepunkt und geht seither kontinuierlich zurück. Es gibt viele Erklärungen für diesen Niedergang, doch darum geht es mir hier nicht.

Parteien, die das Etikett »sozialdemokratisch« oder »sozialistisch« tragen, mögen bei Wahlen mal besser und mal schlechter abschneiden. Doch die entscheidende Frage ist, ob sich der Kerngedanke ihrer Vision verändert hat. In Reaktion auf das Schrumpfen ihrer traditionellen Wählerbasis – den Industriearbeitern –, den Aufstieg der neoliberalen Ideologie, die Liberalisierung der Kapitalströme und die anschließende Verschärfung der fiskalischen Zwänge, wie auch die Notwendigkeit, nationalen Währungen gegen Finanzspekulationen zu verteidigen, verändert sich die Sprache der Sozialdemokratie grundlegend.

In Brandt, Kreisky und Palmes Diskussion der fiskalischen Zwänge, die durch die Ölkrise entstanden sind, bekommen wir ein erstes Gespür für diese neue Sprache. In reinerer Form hören wir sie sodann in einem Interview, in dem der italienische Ministerpräsident Giuliano Amato von der Notwendigkeit spricht, »ein Gleichgewicht zwischen sozialen Rechten und finanzieller Stabilität herzustellen«. Wir vernehmen sie 1999, wenn PSOE-Politiker Felipe González anmerkt: »Die Kapitalmärkte ermahnen uns, dass sie einer Wirtschaftspolitik nicht trauen, die weder auf Inflation noch auf Defizite achtet.« Und ich bekam sie ganz persönlich zu hören, als ich den brasilianischen Präsidenten Fernando Cardoso, einmal fragte, was er als größte Einschränkung seiner Politik empfinde. Seine Antwort: »den Markt«.

Diese Zwänge sind real. Felipe González erzählte mir einmal, dass der Run auf die Peseta im Jahr 1986 Spanien in wenigen Tagen den Gegenwert des gesamten Budgets für Gesundheit gekostet habe. Schleppendes Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, hohe Haushaltsdefizite und Zahlungsbilanzkrisen ließen den sozialistischen Regierungen keinen großen Handlungsspielraum. Der Vertrag von Maastricht sollte eine Lösung für diese Probleme bieten. Doch im Gegenzug wurden den Sozialdemokraten die Hände gebunden: Mit der Begrenzung des jährlichen Defizits auf 3 Prozent und eines auf 60 Prozent festgeschriebenen Verhältnisses von Schulden und Bruttoinlandsprodukt war keynesianische Nachfragepolitik praktisch kaum umsetzbar und die Erhöhung der Sozialausgaben eng begrenzt. Die Rechte rückte wirtschaftspolitisch nach rechts und die Linke rückte noch weiter nach rechts – bis die Wirtschaftspolitik von Mitte-Links und Mitte-Rechts kaum unterscheidbar waren. Die Sozialdemokraten befürworteten die Liberalisierung der Kapitalströme, Freihandel, Haushaltsdisziplin und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, und sie verzichteten auf antizyklische Interventionen und Industriepolitik.

Fünfzig Jahre lang hatten die Sozialdemokraten geglaubt, dass mehr Gleichheit auch Effizienz und Wachstum fördert. In den Worten des schwedischen Ministers Bertil Ohlin stellen Sozialausgaben »eine Investition in das wertvollste aller Produktivmittel dar, den Menschen selbst«. Doch plötzlich übernahmen sie das neoliberale Gerede von »Kompromissen« zwischen »Gleichheit und Effizienz«, zwischen »Gleichheit und Wachstum«. Die Welt wurde voll von »Dilemmas« und »Trilemmas«. Der englische Soziologe Anthony Giddens erfand gleich fünf Dilemmas – von denen keines im logischen Sinne des Wortes eines war. »Der Spielraum der Regierung ist begrenzt« – die Sozialdemokraten wiederholten das Echo der Rechten. »Verantwortung«, ein Wort aus dem Thatcherschen Vokabular, wurde vom Staat auf den einzelnen Bürger verlagert. Giddens predigte: »Ein Hauptmotto für die neue Politik [ist]: Keine Rechte ohne Pflichten.« Im Zuge ihrer sprachlichen Wende gingen den Sozialdemokraten auch die Ideen aus. In Joseph Stiglitz’ ehrgeizig betiteltem Buchkapitel »Eine neue kapitalistische Ordnung« drängte er auf die gleichen Reformen, die in der Nachkriegszeit schon verwirklicht wurden: Regierungen sollten Vollbeschäftigung und wirtschaftliche Stabilität aufrechterhalten, sie sollten Innovationen fördern, soziale Absicherung und Schutz bieten und Ausbeutung verhindern.

Der Haager Kongress der Ersten Internationale hatte verkündet, dass »die Organisation des Proletariats in einer politischen Partei notwendig ist, um den Sieg der sozialen Revolution und ihr Endziel, die Abschaffung der Klassen, zu sichern«. Im ersten schwedischen Programm hieß es: »Die Sozialdemokratie unterscheidet sich von den anderen Parteien dadurch, dass sie eine vollständige Umgestaltung der wirtschaftlichen Organisation der bürgerlichen Gesellschaft und die soziale Befreiung der Arbeiterklasse anstrebt.« Die Sozialdemokraten wollten die Ausbeutung abschaffen, die Spaltung der Gesellschaft in Klassen zu überwinden, die wirtschaftlichen und politischen Ungleichheiten beseitigen, die Verschwendung und Willkür der kapitalistischen Produktion beenden und alle Quellen von Ungerechtigkeit und Vorurteilen zu beheben. Sie wollten nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern die ganze Menschheit emanzipieren, eine auf Kooperation und gegenseitige Hilfe basierende Gesellschaft aufbauen, Ressourcen rational zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse aufwenden und die gesellschaftlichen Bedingungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit schaffen.

All das erwies sich als unerreichbar, doch die Vision von der Umgestaltung der Gesellschaft überdauert fast hundert Jahre. Obwohl es fortwährend galt, unmittelbare Krisen zu bewältigen, obwohl sich einige Ideen – vor allem die der völligen Verstaatlichung der Produktionsmittel – als falsch erwiesen und auch obwohl die Sozialdemokraten politische Niederlagen erlitten. Diese Vision war es, die Ende der 1970er Jahre verblasste. Mit Blick auf die Reformen der 1980er Jahre sagte Giuliano Amato später: »Wir haben die öffentlichen Ausgaben nach und nach so weit reduziert, dass sie die Beibehaltung sozialer Rechte nicht mehr ermöglichen und diese sogar verschlechtert haben.« González kommentiert die Erfahrungen seiner Regierung ebenfalls nostalgisch: »Was mich beunruhigt, ist, dass die Sozialdemokratie in gewisser Weise am eigenen Erfolg gestorben ist. Sie ist gestorben, weil sie nicht verstehen konnte, dass die Gesellschaft, die sie mit geschaffen hat, nicht die Gesellschaft war, die existierte, als sie anfing.«

Der Titel des Gesprächsbands von Brandt, Kreisky und Palme lautete Sozialdemokratie und Zukunft. Doch womöglich war es das letzte Mal, dass die Sozialdemokraten darum kämpften, eine transformative Perspektive aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine unmittelbare Krise zu bewältigen. Vielleicht haben die Sozialdemokraten so viel verändert, wie sie hätten verändern können; vielleicht ist es ihnen gelungen, zumindest einige ihrer Reformen unumkehrbar zu machen. Es geht mir nicht darum ihren Verdienst in Frage zu stellen. Aber die Vision einer gemeinsamen Zukunft, die den Gesellschaftsentwurf der Sozialdemokratie anleitete, zerschellte an ihren unmittelbaren Hindernissen. »Unsere Sprache«, die der andalusische Parteisekretär als verloren ansieht, ist eine Sprache, die über den nächsten Wahlkampf hinausgeht. Eine Sprache, die der Gesellschaft den Blick auf fernere Ziele zu eröffnen vermag. Diese Sprache ist es, die wir zurückgewinnen müssen.

Adam Przeworski ist Professor für Politikwissenschaft an der New York University und Autor von Capitalism and Social Democracy (1985). Auf Deutsch erschien von ihm zuletzt das Buch Krisen der Demokratie (Suhrkamp, 2020). Der hier veröffentlichte Essay erschien zuerst im Sammelband Market Economy, Market Society: Interviews and Essays on the Decline of European Social Democracy, herausgegeben von Maya Adereth für das Magazin Phenomenal World.